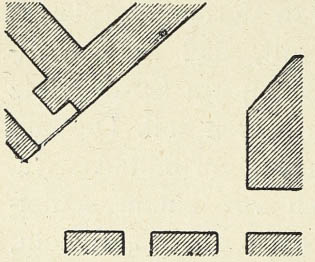

Abb. 78.

TRIEST: Piazza della Caserna.

VIII. DIE MOTIVENARMUT UND NÜCHTERNHEIT MODERNER STADTANLAGEN

Höchst verwunderlich ist es zu sehen, wie in neuerer Zeit die Geschichte der künstlerischen Seite des Städtebaues so gar nicht zusammenpaßt mit der Geschichte der Architektur und der übrigen bildenden Künste. Eigensinnig geht der Stadtbau seinen eigenen Weg, unbekümmert um alles, was rechts und links von ihm vorgeht. Schon in Renaissance und Barocke war es auffallend, diesen Unterschied vorzufinden, der Gegensatz hat sich aber noch mehr verschärft in neuester Zeit, als ein zweitesmal die alten Stilrichtungen ausgegraben wurden. Diesmal nahm man es ja viel genauer mit der Richtigkeit der Nachahmung, alles sollte möglichst getreu dem Vorbild der Alten nachempfunden sein; sogar Kopien alter Bauwerke erstanden in monumentaler kostbarer Ausführung und ohne eigentlichen Zweck, ohne irgend einem praktischen Bedürfnisse zu entsprechen, lediglich aus Begeisterung für die Herrlichkeit alter Kunst. Die Walhalla zu Regensburg erstand als Spiegelbild eines griechischen Tempels, die Loggia dei Lanzi fand zu München ihre Nachbildung, altchristliche Basiliken wurden wieder errichtet, griechische Propyläen und gotische Dome gebaut, aber wo blieben die zugehörigen Plätze? Die Agora, das Forum, der Marktplatz, die Akropolis? — Daran dachte niemand.

Erschreckend arm geworden ist der moderne Städteerbauer an Motiven seiner Kunst. Die schnurgerade Häuserflucht, der würfelförmige »Baublock« ist alles, was er dem

Reichtume der Vergangenheit entgegenzusetzen vermag. Dem Architekten werden Millionen gewährt zur Ausführung seiner Erker, Türme, Giebel, Karyatiden und alles dessen, was sein Skizzenbuch enthält, und sein Skizzenbuch enthält alles, was die Vergangenheit je in einem Winkel der Erde hervorgebracht hat. Dem Städteerbauer dagegen wird kein Heller bewilligt zur Anlage von Kolonnaden, Torbogen, Triumphbogen und allen den zahlreichen Motiven, die seine Kunst nicht entbehren kann; nicht einmal der leere Raum zwischen den »Baublöcken« wird ihm freigegeben zur künstlerischen Formierung, denn selbst die kostenfreie Luft gehört bereits einem anderen, dem Straßeningenieur, dem Hygieniker. So kam es, daß alle guten Motive des künstlerischen Stadtbaues der Reihe nach fallengelassen wurden, bis nichts mehr davon übrigblieb, nicht einmal die Erinnerung daran, was leider bewiesen werden kann, denn wir empfinden zwar deutlich den ungeheuren Unterschied, der zwischen den uns heute noch erfreuenden alten Plätzen und den einförmigen modernen besteht, finden es aber trotzdem selbstverständlich, daß Kirchen und Monumente in der Mitte der Plätze stehen müssen, daß alle Straßen sich rechtwinklig kreuzen und ringsher breit in die Plätze münden, daß die Gebäude um einen Platz sich nicht ringsherum zu schließen brauchen und Monumentalbauten nicht einzufügen seien in diesen Abschluß der Plätze. Die Wirkung der alten Plätze fühlen wir gar wohl, die Mittel zur neuerlichen Hervorbringung dieser Wirkung werden aber nicht zugestanden, weil der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung uns nicht mehr geläufig ist.

Der Theoretiker des modernen Stadtbaues, R. Baumeister, sagt in seinem Buche über Stadterweiterungen, Seite 97: »Die Momente, welche einen befriedigenden architektonischen Eindruck (bei Plätzen) hervorbringen, dürften kaum nach allgemeinen Regeln zu schildern sein.« Bedarf es da noch eines weiteren Beweises? Sind denn nicht die Resultate des bisher Vorgeführten solche allgemeine Regeln? Hinlänglich, um bei noch detaillierterer Ausführung

ein ganzes Lehrbuch des Städtebaues, eine Geschichte dieser Kunst daraus zu machen? Die detaillierte Verfolgung dessen, was allein die barocken Meister unter den verschiedensten Vorbedingungen zielbewußt auf diesem Gebiete geleistet haben, würde genügen, um Bände zu füllen. Wenn trotzdem von dem ersten und bisher einzigen Theoretiker dieses Faches obiger Ausspruch getan werden konnte, beweist das nicht hinlänglich, daß uns hier der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung verlorengegangen ist?

Um den Stadtbau als Kunstwerk kümmert sich eben heute fast niemand mehr, sondern nur als technisches Problem Wenn dann nachträglich die künstlerische Wirkung den gehegten Erwartungen in keiner Weise entspricht, stehen wir verwundert und ratlos da, bei der nächsten Unternehmung wird aber wieder alles nur vom technischen Standpunkte aus behandelt, als ob die Trassierung einer Eisenbahn vorzunehmen wäre, bei der Kunstfragen nichts mitzureden haben.

Nicht einmal in der jeden kleinsten Kram behandelnden modernen Kunstgeschichte wurde dem Städtebau ein bescheidenes Plätzchen eingeräumt, während doch Buchbindern, Zinngießern und Kostümeschneidern da bereits Raum neben Phi-dias und Michelangelo gewährt wurde. Hiedurch würde es begreiflich, wieso wir beim Städtebau den Faden künstlerischer Tradition verloren haben, wenn nicht diese Umstände selbst wieder schier unbegreiflich wären. Doch zurück zu der Analyse des vorhandenen Materiales.

An Verwerfungsurteilen der modernen Anlagen gibt es eine unübersehbare Fülle von Aussprüchen. In den Tagesund Fachblättern kehren sie periodisch immer wieder. Als Ursache der schlechten Wirkung wird jedoch höchstens hie und da die allzu pedantische Geradlinigkeit unserer Häuserfronten angegeben. Auch Baumeister sagt Seite 97: »Mit Recht beklagt man die Langeweile moderner Straßen« und tadelt gleich darauf die »plumpe Massenwirkung« der modernen Baublöcke. In bezug auf Monumentaufstellungen wird stets nur berichtet, daß "schon wieder etliche größere monumentale Unglücksfälle zu verzeichnen seien"; ein Grund der schlechten Wirkung wird aber niemals angegeben, denn in dieser Beziehung steht es ja unabänderlich fest wie ein Naturgesetz, daß jedes Monument nur in der Mitte eines Platzes aufgestellt werden könne, damit man den Verherrlichten gehörig auch von hinten zu besehen vermöge. Eines der weitestgehenden Verwerfungsurteile, das bereits Baumeister mitteilte, soll hier gleichfalls eine Stelle finden. Es ist dem Pariser »Figaro« vom 23. August 1874 entnommen, und heißt es da in einem Bericht über die Reise des Marschalls Mac Mahon: »Rennes hat nicht gerade Antipathie gegen den Marschall, aber diese Stadt ist überhaupt keiner Begeisterung fähig. Ich habe bemerkt, daß das von allen Städten gilt, die nach der Schnur angelegt sind und in denen die Straßen sich rechtwinklig kreuzen. Die gerade Linie läßt keine Erregung auf-kommen. So konnte man auch im Jahre 1870 beobachten, daß die ganz regelmäßig gebauten Städte sich von drei Ulanen einnehmen ließen, während recht alte und winklige Städte ganz bereit waren, sich aufs äußerste zu verteidigen."

Geradlinigkeit und Rechtwinkligkeit sind nun allerdings Merkmale empfindungsloser Anlagen, aber offenbar nicht das Entscheidende an der Sache, denn geradlinig und rechtwinklig sind auch die barocken Anlagen, und wie gewaltige, rein künstlerische Effekte wurden da trotzdem erreicht. Bei den Straßenzügen ist allerdings die Geradlinigkeit allein schon mißlich. Eine meilenlange schnurgerade Allee wirkt selbst in der schönsten Gegend langweilig. Sie widerstreitet dem Naturgefühl, der Anpassung an das gekrümmte Terrain und bleibt eintönig im Effekt, so daß man, seelisch abgespannt, das Ende kaum erwarten kann. Ebenso wirkt eine allzu lange gerade Straße. Aber auch die viel häufigeren kürzeren Straßen moderner Anlagen wirken schlecht, und dabei muß eine andere Ursache im Spiele sein. Es ist dieselbe, wie bei den Plätzen, nämlich die mangelhafte Geschlossenheit der Straßenwände. Die fortwährenden Einschnitte der breiten Querstraßen, so daß rechts und links nichts als eine Reihe isolierter Baublöcke übrigbleibt, sind eine Hauptursache, daß hier kein Zusammenfassen, keine Wirkung aufkommen kann. Am zuverlässigsten wird das klar durch Vergleichung alter Laubengänge mit ihren modernen Nachahmungen. Der alte Lauben gang, im Detail meist nichts weniger als architektonisch großartig, läuft ununterbrochen fort, eine ganze Straßenwendung entlang, so weit man sehen kann, oder in geschlossener Form rings um den Platz herum oder doch wenigstens unzer-schnitten an einer Seite entlang. Darauf beruht die ganze Wirkung, denn nur so faßt sich die gesamte Bogenflucht als größeres Ganze zusammen, was nun nicht verfehlt, Eindruck zu machen. Ganz anders verhält es sich bei modernen Anlagen. Wenn es da einzelnen hervorragenden Architekten glückte, in ihrer Begeisterung für das prächtige alte Motiv solche Bogengänge bei uns durchzusetzen, wie z. B. in Wien um die Votivkirche und beim neuen Rathaus, so erinnert man sich kaum des alten Musters bei ihrer Betrachtung, denn die Wirkung ist eine vollständig andere. Die einzelnen Loggien sind weitaus größer und viel prächtiger durchgeführt als fast alle ihre alten Vorläufer. Die beabsichtigte Wirkung blieb aber aus. Warum?—Jede einzelne Laube haftet nur an ihrem eigenen Baublock, und die Zerschneidung durch zahlreiche breite Querstraßen läßt nicht die geringste Gesamtwirkung aufkommen. Nur wenn die Mündungen dieser Querstraßen durch Fortführung der Bogenhallen überbrückt würden, käme eine Zusammenfassung zu Stande, die voraussichtlich dann großartig wirken müßte. Ohne dem bleibt das zerstückelte Motiv eine Hacke ohne Stiel.

Aus demselben Grunde kommt bei unseren Straßenfluchten keine zusammenfassende Wirkung zu Stande. Eine moderne Straße besteht meist aus Eckhäusern. Eine Reihe isolierter Baublöcke wird aber unter allen Umständen schlecht wirken, auch wenn sie krummlinig aufgestellt würden.

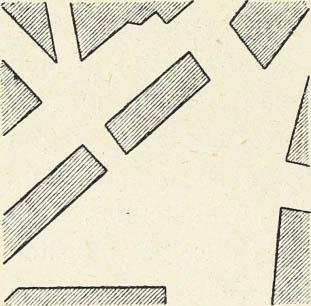

Diese Erwägungen bringen uns dem eigentlichen Kern der Sache nahe. Beim modernen Stadtbau kehrt sich das Verhältnis zwischen verbauter und leerer Grundfläche gerade um. Früher war der leere Raum (Straßen und Plätze) ein geschlossenes Ganze von auf Wirkung berechneter Form; heute werden die Bauparzellen als regelmäßig geschlossene Figuren ausgeteilt, was dazwischen übrigbleibt, ist Straße oder Platz. Früher steckte alles Schiefwinklige, Unschöne unsichtbar in den verbauten Flächen; heute bleiben alle unregelmäßigen Zwickel beim Verfassen von Verbauungsplänen als Plätze übrig, denn als Hauptregel gilt, daß in »architektonischer Beziehung (Baumeister, S. 96) ein Straßennetz zunächst bequeme Häusergrundrisse gewähren soll. Deshalb sind rechtwinklige Kreuzungen der Straßen vorteilhaft". Ja, wo steckt denn der Architekt, der sich vor einem schiefwinkligen Bauplatz fürchtet? Das müßte ja ein Mann sein, der über die allerersten Anfangsgründe des Grundrißmachens noch nicht hinaus ist. Gerade unregelmäßige Bauplätze bieten ausnahmslos die interessanteren Lösungen und meistenteils auch die besseren, nicht bloß weil sie zu sorgfältigerem Studium der Anlage zwingen und das fabriksmäßige Herunterlinieren verhindern, sondern weil dabei im Innern des Baues verschiedentlich Zwickelreste übrigbleiben, welche meist so vortrefflich geeignet sind, allerlei kleine Nebenräume (Aufzüge, Wendeltreppen, Rumpelkammern, Aborte etc.) in sich aufzunehmen, wie dies bei regulären Anlagen nicht so der Fall ist. Die obige Annahme rechteckiger Bauplätze wegen ihrer angeblich "architektonischen" Vorzüge ist grundfalsch. Sie kann nur von solchen geglaubt werden, welche das Konzipieren von Grundrissen nicht verstehen. Sollte es möglich sein, daß alle Schönheit von Straßen und Plätzen einer so nichtigen Täuschung zum Opfer fällt? Fast scheint es so.

Betrachtet man den Grundriß eines komplizierten Gebäudes auf unregelmäßigem Bauplatz, so findet man (wenn er gut komponiert ist) da alle Säle, Zimmer und sonstigen Haupträume von bester Wohlgestalt. Die Unregelmäßigkeiten sind auch hier wieder auf das Unsichtbare, d. i. auf die Mauerklötze und einige der vorhergenannten Nebenräume abgeschoben. Ein dreieckiges Zimmer mag niemand, weil der

Anblick unerträglich und weil sich darin auch die Einrichtungsstücke nie gut aufstellen lassen. Den Kreis oder die Ellipse einer Wendeltreppe etc. kann man bei unregelmäßiger Mauerstärke aber ganz gut da unterbringen. Genau so verhält es sich mit antiken Stadtplänen.

Abb. 78.

TRIEST: Piazza della Caserna.

Die saalartigen Foren sind da regelmäßig gestaltet, also der leere sichtbare Raum auf die Wirkung bei der Betrachtung berechnet; da gegen alles Unregelmäßige auf die unsichtbare verbaute Masse abgeschoben. Im Detail geschieht hier dasselbe, und zuletzt erscheint alle Unregelmäßigkeit des natürlichen Stadtbodens in kleinste Teile aufgelöst und in den Mauerklötzen versteckt, das ist höchst einfach und vernünftig. Heute geschieht auch davon das gerade Gegenteil.

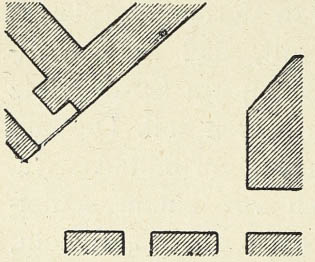

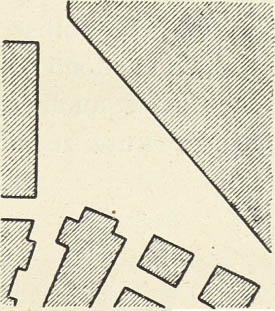

Als Beispiel seien drei Plätze aus derselben Stadt ge wählt, nämlich aus Triest die Piazza della Caserna (Abb. 78), die Piazza della Legna (Abb. 79)und die Piazza della Borsa (Abb. 80). Vom künstlerischen Standpunkte aus sind das gar keine Plätze, sondern nur Zwickelreste leeren Raumes, welche beim Zusammenschneiden der rechtwinkligen Baublöcke übrigblieben. Betrachtet man dabei noch die vielen breiten und möglichst ungünstigen Straßenmündungen, so begreift man sofort, daß auf einen solchen Platz die Aufstellung eines Monumentes ebenso unmöglich ist, wie die Geltendmachung eines Gebäudes. Ein solcher Platz ist ebenso unerträglich wie ein dreieckiges Zimmer.

Abb. 79.

TRIEST: Piazza della Legna.

Eines muß hiebei noch näher erörtert werden. Es wurde schon der Unregelmäßigkeit alter Plätze ein eigener Absatz

gewidmet und dabei ihre Unschädlichkeit nachgewiesen. Es könnte nun scheinen, als ob dies auch hier gelte. Dem ist nicht so, denn zwischen beiden Arten von Unregelmäßigkeit besteht der ausschlaggebende Unterschied, daß die in Abb. 78 bis 80 auftretende Unregelmäßigkeit zuverlässig und sofort vom Auge wahrgenommen wird und um so peinlicher auffällt, je regulärer die anstoßenden Häuserfronten und nächsten Stadtteile formiert sind, während die früher erörterten Unregelmäßigkeiten solche waren, über welche das Auge sich täuschen konnte, welche zwar am Reißbrett im Stadtplan sofort auffallen, aber nicht in Wirklichkeit. Etwas ähnliches kommt auch bei den Bauwerken der Alten vor. An romanischen und gotischen Kirchengrundrissen findet sich kaum hie und da einmal zufällig ein rechter Winkel zwischen den Achsen, weil das die Alten nicht scharf genug zu visieren vermochten. Das schadet auch gar nicht, weil es eben nicht bemerkt wird. In ähnlicher Weise finden sich große Unregelmäßigkeiten in den Grundrissen antiker Tempelbauten in bezug auf Entfernung der Säulenmittel etc. Das alles merkt man erst bei scharfer Messung, aber nicht mit freiem Auge und daher wurde wenig Gewicht darauf gelegt indem man auf Wirkung baute und nicht dem Plan zuliebe. Anderseits entdeckte man beinahe unglaubliche Feinheiten in den Kurvaturen der Gebälke etc., Feinheiten, die, obwohl sie sich beinahe der Messung entziehen, dennoch zur Ausführung kamen, weil ihr Abgang vom Auge gemerkt worden wäre und das Auge es war, welches sie diktierte. Je mehr Vergleiche angestellt werden zwischen einstigem und jetzigem Verfahren, desto mehr häufen sich die Gegensätze, und jedesmal fällt der Vergleich in künstlerischer Beziehung zu un-gunsten der modernen Schablone aus. Es sei nur noch erinnert an die zwecklos ängstliche Vermeidung größerer Vor- und

Abb. 80.

TRIEST: Piazza della Borsa.

Rücksprünge bei Gebäudefluchten; an die Furcht vor Straßenkrümmungen und an den Umstand, daß auch der Höhe nach alle unsere Häuser dem gleichen horizontalen Abschluß zustreben bei fast durchgängig üblicher Ausnützung der gestatteten Normalhöhe, deren Härte noch obendrein durch eine wahre Musterkarte aufdringlicher Hauptgesimse hervorgehoben wird. Endlich sei noch erinnert an die endlosen Fensterreihen gleichen Formates und gleicher Durchbildung; an die Überfülle von kleinen Pilastern und stets wiederkehrenden Schnörkeln, meist in wirkungslos kleinen Dimensionen bei schlechter fabriksmäßiger Ausführung in Zementguß etc. und an den Mangel größerer ruhiger Mauerflächen, welche selbst dort vermieden und sogar durch Blindfenster ersetzt werden, wo sie sich von selbst ergeben.

Um jedoch zu einem Abschluß zu gelangen, soll es versucht sein, auch die modernen Systeme in dem folgenden Absatze kurz zu schildern.