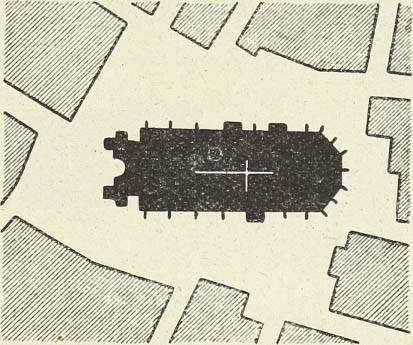

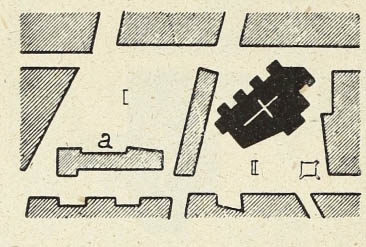

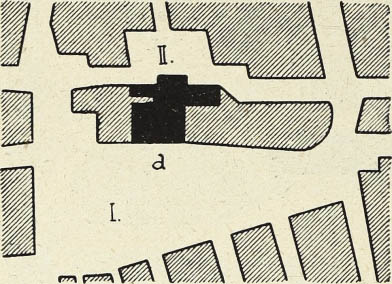

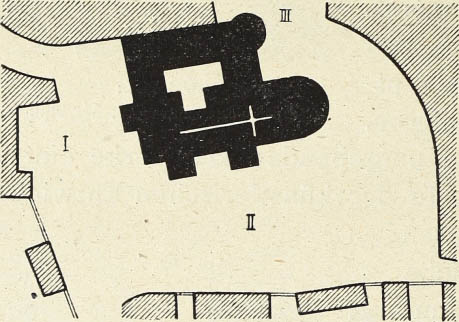

Abb. 51.

FREIBURG: Münsterplatz.

VII. PLATZANLAGEN IM NORDEN EUROPAS

Im vorhergehenden waren meist italienische Beispiele als Muster herangezogen. Die klassische Schönheit dieser Typen ist allgemein anerkannt. Fraglich erscheint es aber, ob wir auch deren Übertragung in den Norden gutheißen könnten. Klima, Volksleben, Wohnung und Bauweise sind hier wesentlich anders; sollten da nicht Straßen und Plätze auch anders sein müssen? — Gewiß anders als in der Antike, denn allzuviel hat sich seither geändert. Wir können nicht fünf, sechs oder noch mehr Kirchen um ein einziges Forum herumstellen, wie es die Alten mit ihren Tempeln machten, denn dazu würden wir auch ihren Polytheismus brauchen. Unsere Häuser sind gleichfalls anders gebaut, nach nordischem System, aus dem gedeckten Hallenbau entstanden, mit vielen Fenstern auf die Straße; unsere Anforderungen an Straße und Platz schon deshalb allein andere. Das alles gilt aber von dem Italien des Mittelalters und der Renaissance genau so wie von nordischen Stadtanlagen, denn der germanische Wohnhausbau hat auch Italien erobert und vom antiken Haus nur eine schwache Erinnerung übriggelassen im Cortile mit seinen offenen Säulengängen. Eben deshalb hat ja selbst Italien den Typus des antiken Forums nicht treu bewahrt, weil es das neue Leben aller Völker Europas mit angenommen und mit geschaffen hat. Der Unterschied zwischen Renaissanceanlagen und der Antike ist daher groß, in Italien ebenso wie im Norden; der Unterschied zwischen dem Norden und Süden Europas hingegen nicht sehr bedeutend, kaum so bedeutend wie zwischen deutscher und italienischer Gotik, zwischen deutscher und italienischer Renaissance.

Der vielleicht größte Unterschied kann beim Kirchenbau und Kirchenplatz nachgewiesen werden.

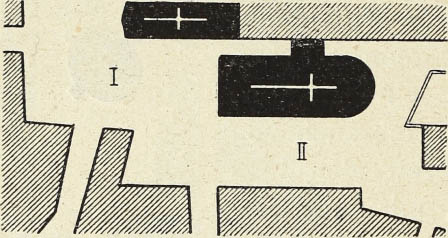

In bezug auf Stellung der Kirchen begegnet man im Norden verhältnismäßig häufig der freien Anlage, wenn auch nicht in der Mitte des Platzes, so doch mit rings herumlaufendem Umgang. Bei größeren Städten trifft dies aber nur bei den Domkirchen oder noch ein und der anderen größeren Hauptkirche zu, während in größerer Zahl kleinere Kirchen auch im Norden eingebaut gefunden werden. Die Ursache des Freistehens läßt sich fast jedesmal in dem ehemaligen Vorhandensein eines Friedhofes nachweisen, der einst die Kirche einschloß, wie noch heute bei unseren Dorfkirchen. Es trifft dies zu beim Münster zu Freiburg (Abb. 51), bei der

Abb. 51.

FREIBURG: Münsterplatz.

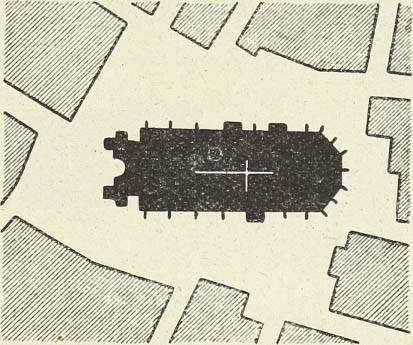

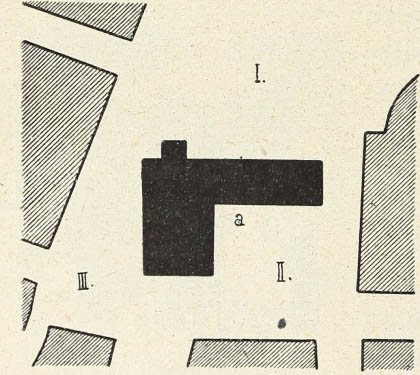

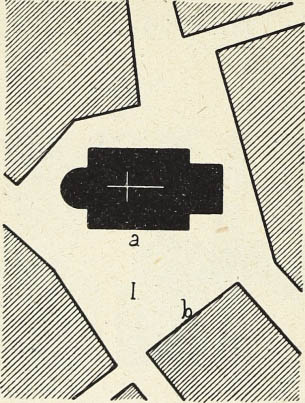

Abb. 52.

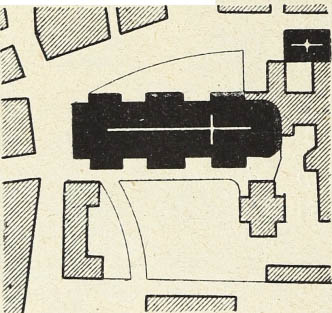

MÜNCHEN: Frauenplatz.

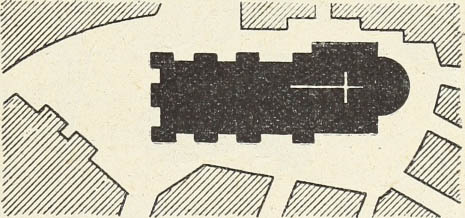

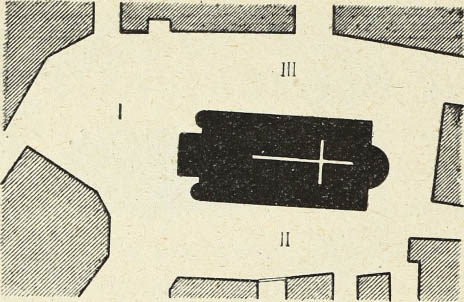

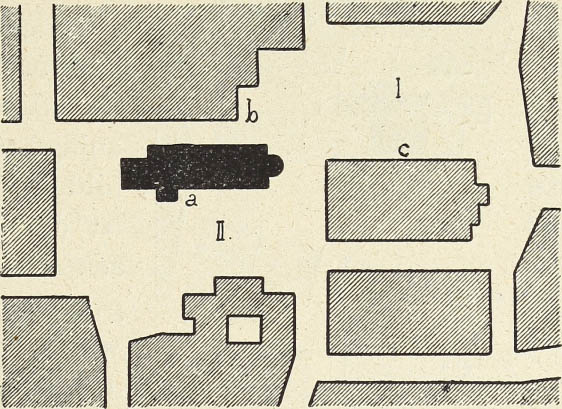

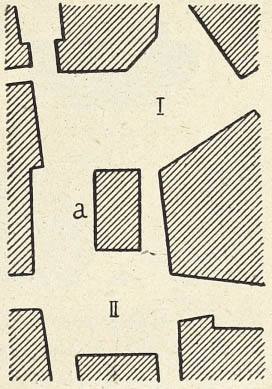

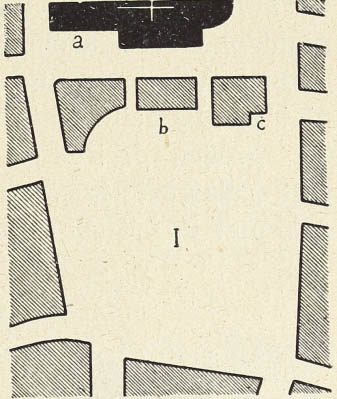

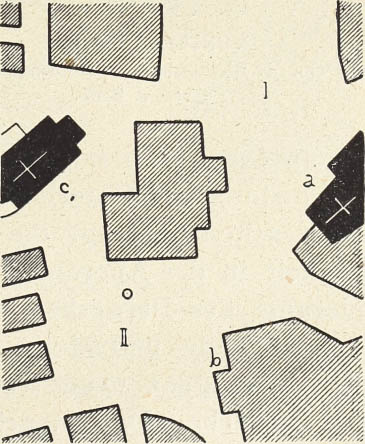

Frauenkirche zu München (Abb. 52), beim Münster zu Ulm (Abb. 53), bei der Jakobskirche zu Stettin (Abb. 54), bei St. Stephan zu Wien und zahlreichen anderen. Mit Wegfall dieser Ursache fällt auch die Freistellung weg, und somit sieht man bei fast allen Renaissance- und Barockkirchen wieder die vorteilhaftere Stellung der teilweisen Einbauung gewählt, weil in dieser Zeit neue Friedhöfe nicht mehr mitten in der Stadt angelegt wurden.

Die Freistellung kommt also nur teilweise, meist bei gotischen Kirchen vor; die allgemeine Norm entspricht auch

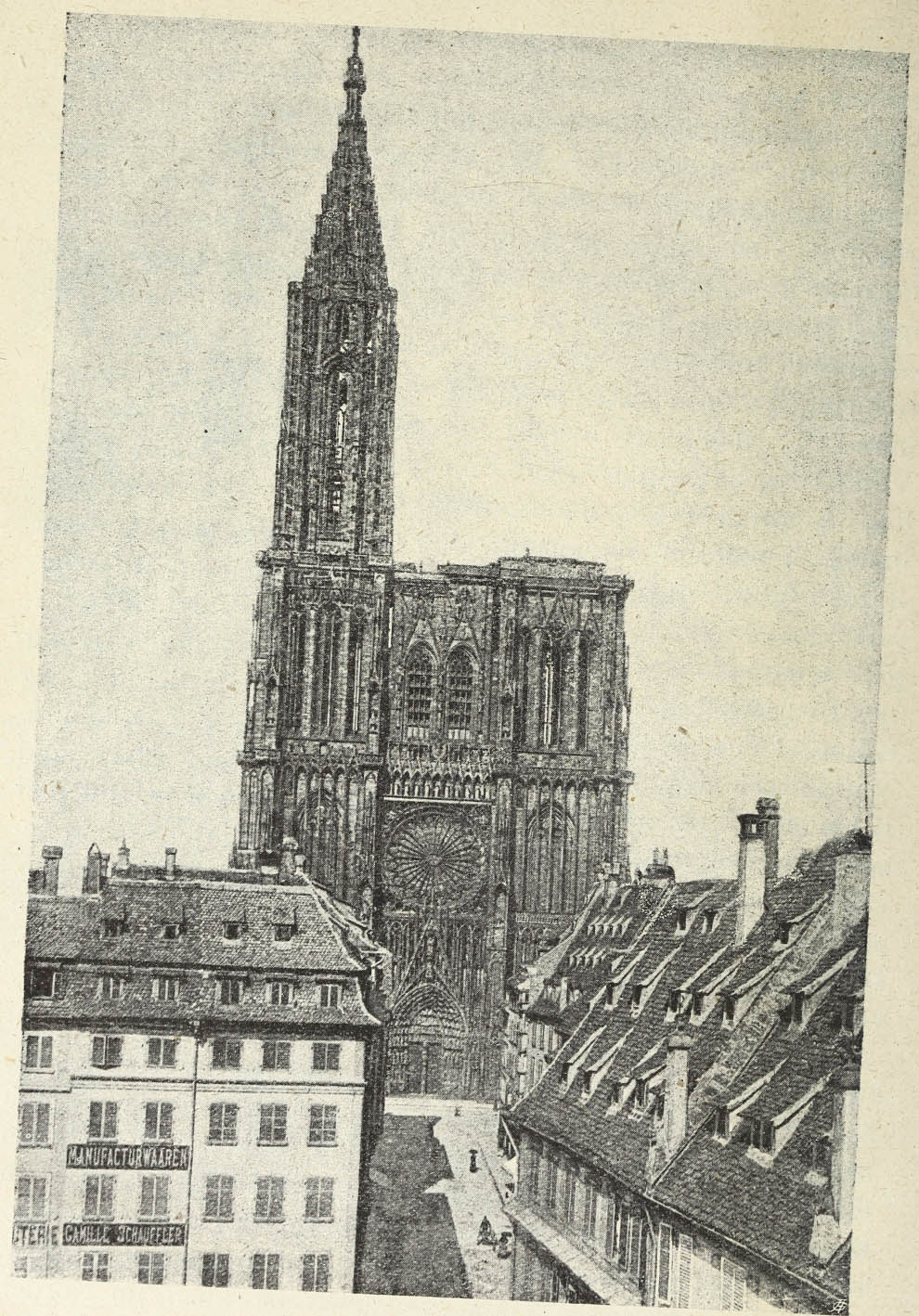

in diesem Falle nicht unserer modernen Gepflogenheit. Die normale Aufstellung eines gotischen Domes besteht darin, daß zu beiden Seiten und rückwärts bei der Koncha die Häuser nahe an den Kirchenbau herantreten und nur vorne den Türmen und dem Hauptportal gegenüber ein größerer Platz freigehalten wird. Diese Anordnung entspricht zweifellos auch am besten dem Organismus eines gotischen Domes.

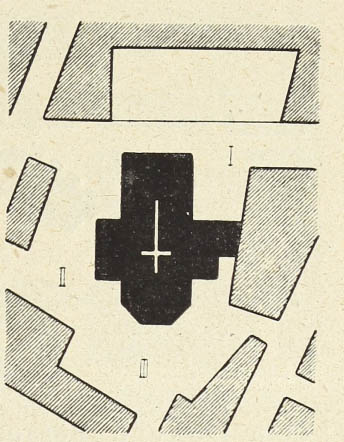

Abb. 53.

ULM:

1. Münsterplatz. II. Oberer Kirchhof.

III. Unterer Kirchhof.

Vorne ist ein Überblick über die Fassade mit den meist doppelten, mächtigen Türmen in symmetrischer Stellung geradezu nötig zur Geltendmachung dieses grandiosen Baugedankens. Selbst von größerer Entfernung wäre es wünschenswert, diese hochragende Baugruppe übersehen zu können, und dementsprechend wurden auch, wo es nur halbwegs anging, breitere Straßen gerade auf das Hauptportal hingeleitet, Abb. 55 zeigt einen solchen Fall. Bei der Sebalduskirche und der Lorenzokirche zu Nürnberg wurde ähnliches angestrebt, soweit es die engen, winkeligen Straßen der alten Stadt zuließen. Gerade die entgegengesetzte Anordnung verlangt aber die Seitenansicht einer gotischen Kirche. Hier ist alles Bewegung, von den hochragenden Türmen schräghin abfallend bis zu dem niedrigen Kapellenkranz des Chores, und der einzige symmetrische Mittelpunkt beim Seitenschiff steht nicht in der Mitte. Alles entspricht hier der Langhausrichtung des Inneren, welche eine ihrer inneren Natur

Abb. 54.

STETTIN: Jakobi-Kirchhof.

zuwiderlaufende Betrachtung von der Seite aus größerer Entfernung gar nicht verträgt. Sogar am Zeichenpapier kann man einen Langhauskirchenbau mit Turmfassade in der Seitenansicht nicht so darstellen, daß eine wohlgefällige Zeichnungseinteilung entsteht, es sei denn, daß man das oberste Turmgeschoß samt Helm wegläßt, um ein mehr gleichmäßiges Format zu bekommen, wie dies bei solchen Zeichnungen auch meist geschieht. So zwingt sich uns die Erkenntnis auf, daß die alten gotischen Dome gar sehr zu ihrem eigenen Vorteil ringsherum so eng verbaut sind und nur zum Hauptportal freien Zutritt haben, was auch der Bewegung des Volkes zu der Kirche, dem Einzuge von Prozessionen durch das Hauptportal etc. naturgemäß entspricht. Man denke sich in was immer für einer Stadt eine ehrwürdige, alte, gotische Kirche mitten auf einen endlos sich hindehnenden Exerzierplatz gestellt, und man wird nach der bloßen Vorstellung zugeben müssen, daß hier die eigentümliche, gewaltige Wirkung des Bauwerkes geradezu vernichtet wäre. Die Freilegung des Kölner Domes näherungsweise, aber noch mehr die kleinere Votivkirche von Wien auf noch viel größerem Platz sind Beispiele hiezu. Die Wiener Stephanskirche würde, auf den endlos leeren Votivkirchenplatz versetzt, ihre ganzejetzige mysteriöse Wirkung einbüßen, während die herrliche Votivkirche, an Stelle des Straßburger Münsters oder an Stelle von Notre Dame zu Paris versetzt, eine viel mächtigere Wirkung hervorbringen müßte als in ihrer jetzigen unpassenden Umgebung.

Auch im Norden gilt sonach dasselbe Prinzip des Einbauens, wenn auch unter etwas veränderten Verhältnissen. Zu Straßburg sind zwölf Kirchen an- und eingebaut, auch der Dom, und nur eine freistehend; zu Mainz sind die alten Kirchen samt dem Dom gleichfalls eingebaut, ebenso zu Bamberg, Frankfurt a. M. etc.; wenn schon nicht ausnahmslos, so doch meistenteils eingebaut sind die alten Kirchen allerwärts vorzufinden. Das Frei stehen ist auch im Norden die Ausnahme von der Regel und die Ursache davon (den ehemaligen Friedhof) erkennt man noch an den teilweisen

Abb. 55. Straßburger Münster.

Rundungen dieser Kirchenplätze (s. Abb. 52 bis 54), welches sonst unerklärliche Motiv sich am deutlichsten und häufigsten in norddeutschen Städten, z. B. Danzig, vorfindet. Selbst bei den Ausnahmen erhärtet sich die Allgemeingültigkeit der Regel noch dadurch, daß die alten Kirchen niemals so genau in der Mitte ihres Platzes stehen, daß sich der geometrische Mittelpunkt ihres Grundrisses mit dem geometrischen Mittelpunkt des Platzes deckt, eine moderne nichtige Pedanterie, welche bei Gebrauch von Zirkel und Schiene am Reißbrett allerdings wie von selbst sich einstellt, mit dem Anblicke der Bauten und Plätze in der Natur aber nur insoferne zusammenhängt, als hiedurch alle Wirkung von vornherein auf das denkbar kleinste Maß gesetzt wird. Welches Bewandtnis es mit dem Freistehen alter Kirchen hat, kann aus den Abbildungen 56 bis 60 ersehen werden. Die Paulskirche zu Frankfurt a. M. (Abb. 56) steht frei, aber so sehr in die eine Ecke des Platzes geschoben, daß die Wirkung doch die eines an der Wand des Platzes und nicht in dessen Mitte befindlichen Bauwerkes ist. Eine ähnliche Wandstellung nimmt die Stephanskirche zu Konstanz ein (Abb. 57), zu welcher noch obendrein zwei scharf getrennte Plätze gehören. Im wesentlichen dasselbe gilt vom Regensburger Dom (Abb. 58), wobei noch das wohlerwogene Tiefenformat des auf die Domfassade berechneten Domplatzes und das Breitenformat der Domstraße zu beachten kommt. Eine Ausnützung dreier Seiten des monumentalen Bauwerkes zur Bildung dreier Plätze ganz in italienischem Sinne findet sich beim Münster zu Konstanz (Abb. 59), beim Dom zu Schwerin (Abb. 60) und anderen.

Abb. 56.

FRANKFURT a. M.: Paulsplatz mit der Paulskirche.

Abb. 57.

KONSTANZ:

Stephanskirche und Stephansplatz.

Daß nebst alledem die alten Plätze nordischer Städte den italienischen in bezug auf Format und Größe gleichen und auch an Unregelmäßigkeit nichts zu wünschen übrig lassen, braucht kaum erwähnt zu werden. Nur zur Möglichkeit des

Vergleiches und zur Anregung eigenen Studiums sollen noch die folgenden Planskizzen beigegeben sein, nämlich die Situation des Do-mes zu Würzburg (Abb. 61), die Situation des Rathauses und der Nikolaikirche zu Kiel (Abb. 62) und der Plätze um das königliche Theater zu Kopenhagen (Abb. 63).

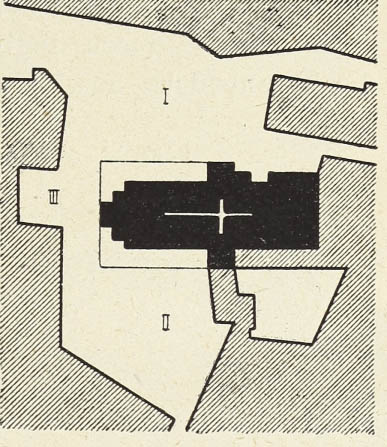

Abb. 58.

REGENSBURG:

I. Domplatz. II. Domstraße.

Noch deutlicher als bei den Kirchen spricht sich die gute alte Regel bei den Rathäusern und Marktplätzen aus, weil hier auch kein Grund zu ausnahmsweiser Freistellung vorliegt. Eine kleine Anzahl von Beispielen möge auch hier genügen, um den allgemeinen Typus in einigen seiner Spielarten vorzuführen. Eine interessante Kombination von Bauten und Plätzen zeigt Abb. 64. Die Martinskirche an die Wand geschoben mit Höhenplatz vor der Schmalseite, mit getrenntem Breitenplatz vor der Langseite; das alte Rathaus, eingebaut am Marktplatz stehend, während an anderer Stelle das neue Rathaus verbindungslos in die Mitte der Bauparzelle als moderner Baublock aufgestellt wurde. Auch beim Gewandhaus entspricht der Schmalseite ein Höhenplatz und der Langseite ein Breitenplatz. So ergibt sich ein gemeinsames Zusammenwirken zu einem größeren verwachsenen Ganzen, wodurch jeder Platz, jedes

Abb. 59.

KONSTANZ:

Der Münster mit seinen Plätzen.

Gebäude für sich zu erhöhter Wirkung kommt. Der gleichen richtigen Empfindung folgend, wurde zu Stettin das Rathaus (Abb. 65) an die eine Wand des Platzes angeschoben, damit die Masse des Platzes geschlossen bleibt.

Abb. 60.

SCHWERIN: Der Dom.

Eingebaut und von zwei Seiten durch entsprechende Plätze zur Geltung gebracht, ist das Rathaus zu Köln am Altmarkt (Abb. 66). Zu Hannover steht das alte Rathaus an der Wand des Marktplatzes (Abb. 67), die Marktkirche gegenüber an die Wand des Platzes gedrückt, zu Lübeck wieder das Rathaus mit dem Marktgetriebe unmittelbar in Verbindung und in nächster Nähe des Domes (Abb. 68), und so ließen sich noch zahlreiche ähnliche Beispiele anführen. Daß die Straßen nicht immer in der besten Weise einmünden können, ist begreiflich, weil derlei zu sehr an Ererbtes gebunden ist, selbst in den schlechtesten Fällen ist aber die Wirkung dieser Plätze noch immer eine stark geschlossene im Vergleiche zu den zerrissenen modernen Plätzen, häufig auch wegen der Krümmung der Straßen, die ein weiteres Hinaussehen durch dieselben nicht zuläßt.

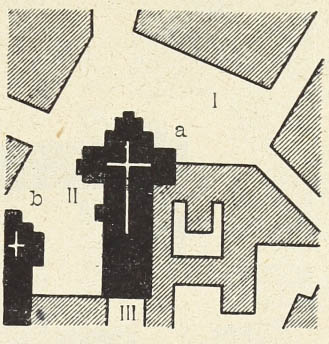

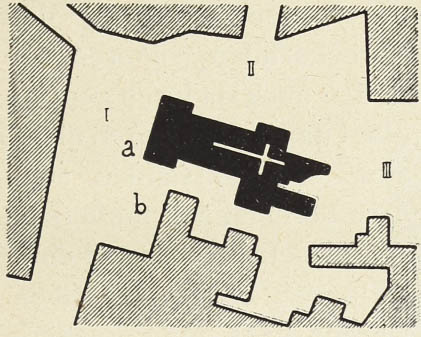

Abb. 61.

WÜRZBURG:

a. Dom. I. Paradeplatz.

b. Neumünster. , II. Münsterplatz.

III. Domplatz.

Daß bei allen diesen Anlagen den nordischen Städtebauern immer die Einrichtung eines antiken Forums als Ideal vorgeschwebt habe, kann wohl nicht leicht angenommen werden.

Sie haben eben allenthalben selbständig immer in demselben Sinne gearbeitet, weil es eben so und nur so naturgemäß ist und weil sie dieses Natürliche leicht finden konnten, indem sie

alles an Ort und Stelle gleich auf die wahre Wirkung beurteilten und anordneten, während wir am Reißbrett arbeiten, den Platz, für den ein Konkurrenzprojekt bestimmt ist, oft nie im Leben selbst gesehen haben und man somit beiderseits froh sein muß, ein solches fabriksmäßig, gleichsam auf alle Fälle verfaßtes Projekt mitten auf einen leeren Platz ohne jeden organischen Verband mit der Umgebung oder gar mit den Stockwerkshöhen etc. eines bestimmten Gebäudes stellen zu können. Fabriksware, das ist auch hier wieder der Stempel des Modernen, alles nach dem Dutzend herausgestanzt aus demselben Modell, das ist auch auf diesem Gebiete der Zug unserer Zeit. Demgegenüber noch zwei Beispiele, um zu zeigen, was die Alten auch im Norden alles auf einen einzigen Platz zusammendrängten

zur Erzielung einer mächtigen

Abb. 62.

KIEL:

Nikolaikirche. a. Rathaus.

Abb. 63.

KOPENHAGEN: a. Kgl. Theater.

Wirkung, welche eine ganze Stadt erhob, wenn sie auch nur an einen einzigen Punkt gebunden war. Abb. 69 gibt die Situation um das Stadthaus zu Bremen. Was ist da alles an Monumentalwerken vereinigt? Ähnliches wurde bei dem Domplatz zu Münster angestrebt (Abb. 70), wo gleichfalls eine größere Anzahl öffentlicher Bauten die Platzwände bilden. Die Rundung deutet den ehemaligen Friedhof an, nichtsdestoweniger erscheint der Dom an einer Seite angebaut. Echt italienisch und tatsächlich auch das Werk italienischer Meister (Scamozzi, Solari etc.) ist die herrliche Platzgruppierung um den Dom zu Salzburg (Abb. 71). Hier ist,

eine Seltenheit nördlich der Alpen, das Motiv der Kolonnade (an dieser Stelle eine doppelte Pfeilerhalle rechts und links vom Dom) verwendet worden, zur Ermöglichung der beabsichtigten Wirkung. Die Absicht der Baumeister war da unverkennbar die: eine Gruppe von geschlossenen Plätzen hervorzubringen. Zu diesem Zwecke war vor allem die Abschließung des Domplatzes durch Kolonnaden, respektive überbaute Bogendurchfahrten erforderlich.

Diese entsprechen ganz vortrefflich ihrem Zwecke, indem sie bei freigehaltener Durchfahrt dennoch die Plätze voneinander trennen, jeden für sich als geschlossenes Ganze erscheinen lassen und den Dom mit der ehemals bischöflichen Residenz in Verbindung setzen, was sowohl vom Standpunkte des täglichen Gebrauches (der Zugänglichkeit der Oratorien etc.) als auch des künstlerischen Eindruckes gleich wert voll ist.

Abb. 64.

BRAUNSCHWEIG:

a. Martinskirche. c. Gewandhaus.

b. Altes Rathaus. I. Marktplatz.

Abb. 65.

STETTIN: a. Rathaus.

Die einzige größere Platzgruppe zu Nürnberg (außer dem Marktplatz) findet sich um die Egydienkirche herum, bei welchem Bauwerk, das selbst bereits ganz in italienischer Stilrichtung durchgeführt ist, die italienische Anordnung auch in bezug auf Stellung des Baues nicht wundernehmen kann (Abb. 73). Auch der Domplatz zu Trient und der zu Trier können den Plätzen mit italienischen Anklängen beigezählt werden, wobei aus-

drücklich hervorgehoben sei, daß eine volkstümliche italienische oder deutsche Platzordnung nicht unterschieden werden kann, sondern daß es sich hiebei eigentlich nur um den größeren oder geringeren Prozentsatz der Forumähnlichkeit handelt.

Abb. 66.

KÖLN:

a. Rathaus. I. Altmarkt.

Die älteste deutsche Bauanlage, welche eine bewußte Nachbildung des alten Roms erstrebte, ist der Dom zu Hildesheim mit seiner Umgebung (Abb. 74). Der große kunstliebende Bischof Bernward von Hildesheim, welcher auf seinen italienischen Reisen Künstler mit sich führte, um Zeichnungen anzufertigen, scheint der Träger dieses Gedankens gewesen zu sein. Wohl war die Zeit schon vorüber, in der das alte Rom noch bewußt als die Lehrmeisterin der Künste gepriesen wurde, wie dies der Verfasser der älteren Bestandteile des Heraklius tat, indem er in der Einleitung zu seinem ersten Buche sagte: »Es ist die Zier des

Abb. 67.

HANNOVER: a. Marktkirche. b. Altes Rathaus. I. Marktplatz.

Geistes, der Roms Volk auszeichnete, gesunken und dahin die Sorgfalt eines weisen Senates; wer wird nun diesen Künsten nachgehen können, welche jene Meister, reich an Begabung, sich ersannen, wer vermag sie uns zu zeigen?" Ganz entschwunden war die Erinnerung an die Pracht des antiken Roms aber nicht und weht uns ein eigentümlicher Hauch dieses Geistes noch heute wundersam entgegen, wenn wir auf dem Domhof zu Hildesheim die kleine eherne Nachbildung der Trajanssäule erblicken und durch die ehernen Pforten des Domes an die Erztüren des Pantheons gemahnt werden.

Das Musterbild des antiken Roms entschwand aber mehr und mehr der Erinnerung, auch in Italien selbst. Die Welt der mittelalterlichen Kunst reifte ihrer Vollendung entgegen, um erst nach Erreichung ihrer letzten Ziele vom neuen dem antiken Muster Platz zu machen. Nun sollte man meinen, daß mit der Wiederbelebung des alten Säulen- und Gebälkbaues, mit dem Einzuge des ganzen Olymps in die Darstellungen der Dichtung, Malerei und Plastik man sich auch der alten Forumsanlagen erinnerte.

Dem war nicht so. Straßen und Plätze blieben dem Stilwechsel entrückt und änderten sich nur insoferne, als der veränderte Stil der sie umgebenden Bauwerke einen verschiedenen Anblick darbot. In der künstlerischen Entwicklung der Bauwerke selbst waren aber Elemente enthalten, welche schließlich auch für die Formgebung der Plätze noch entscheidend werden sollten, wenn auch nicht im Sinne der Antike. Dieser Gärungsstoff war in dem Studium

der perspektivischen Wirkungen

Abb. 68.

LÜBECK: a. Dom. c. Rathaus. I. Marktplatz.

Abb. 69.

BREMEN:

I. Domhof. a. Dom.

II. Marktplatz mit b. Rathaus und dem Rolands- Börse. Standbild. c. Frauenkirche.

gelegen, in welchem endlich Malerei, Plastik und Architektur miteinander wetteiferten. Eine Menge architektonischer Anordnungen, ja sogar eine Reihe von neuen Gebäudearten (Gloriette, Belvedere etc.) verdanken diesem Streben nach starken perspektivischen Wirkungen ihre Entstehung. Nicht genug, daß alle perspektivischen

Hilfsmittel an den architektonischen Hintergründen der Malerei erschöpft wurden, auch in der Wirklichkeit sollte dies alles verkörpert werden. Nicht genug, daß die Herstellung effektvoller Bühnenbilder für die Theater als eigene Kunst gepflegt wurde, auch der Architekt sollte seine Gebäude, Kolonnaden, Monumente, Brunnen, Obelisken und anderes nach gleichen Regeln zur Aufstellung bringen. Da entstanden denn die großen dreiseitig geschlossenen Vorplätze bei Kirchen und Palästen, Gartenparkette, Fernsichten, Durchblicke aller Art und die reiche Durchbildung des Motives der Auffahrtsrampe vor den Monumentalbauten. Der bühnenbildartige Raum, auf drei Seiten geschlossen, an der vierten (der Zuschauer-) Seife offen, wird zum Hauptmotiv aller Anordnungen. Die ganze Fülle dieser wirkungsvollen Motive ist neu, das unstreitbare geistige Eigentum ihrer Zeit, denn allesamt sind sie dem Studium der erst jüngst zur Reife gebrachten perspektivischen Theorie entsprossen. Wo immer man da hineingreift in die Menge des historischen Materiales, stets findet man Bedeutendes und nicht selten überragt die Schönheit der Plätze, die Vortrefflichkeit in der Anordnung des Ganzen und die virtuose Gruppierung des Beiwerkes um vieles den künstlerischen Wert der Gebäude und Monumente. Am reichsten entfaltet zeigt sich diese ganz neue Welt des Städtebaues in den Werken der Barocke. Daß manche, gleichsam vorahnende Konzeptionen schon der früheren Renaissance angehören, bedarf keiner Erklärung; solche Vorläufer hat jede Erfindung. Daß sich dagegen nur äußerst wenig bis auf unsere Tage davon in Gebrauch erhalten hat, fordert weit mehr unser Erstaunen heraus.

Abb. 70.

MÜNSTER: Domplatz. a. Dom. b. Bischofshof. c. Museum. d. Ständehaus. e Bank.

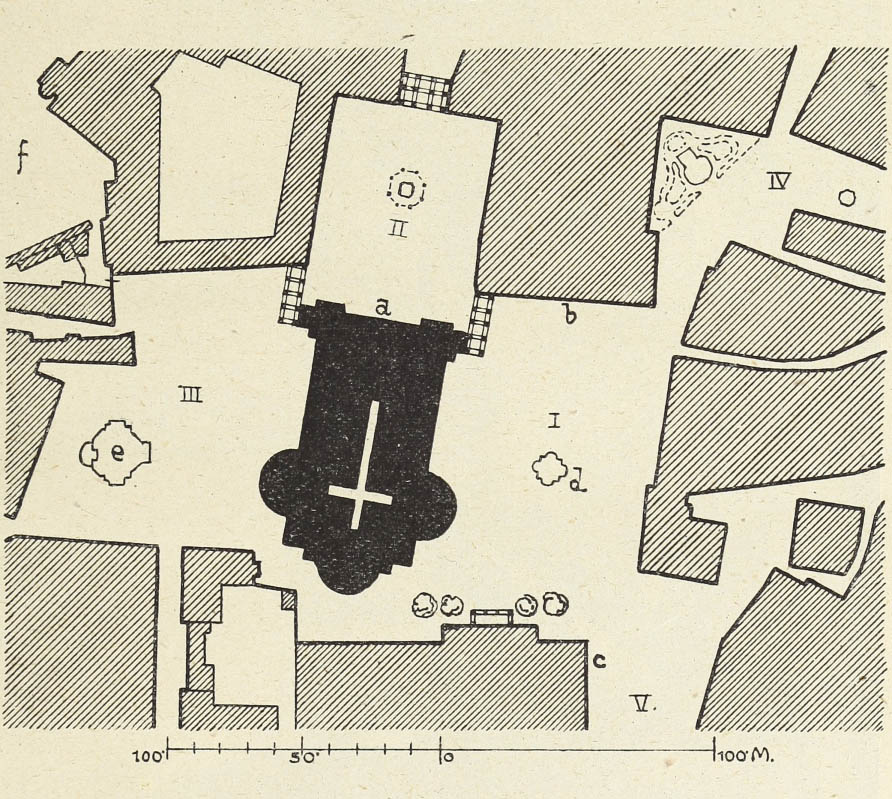

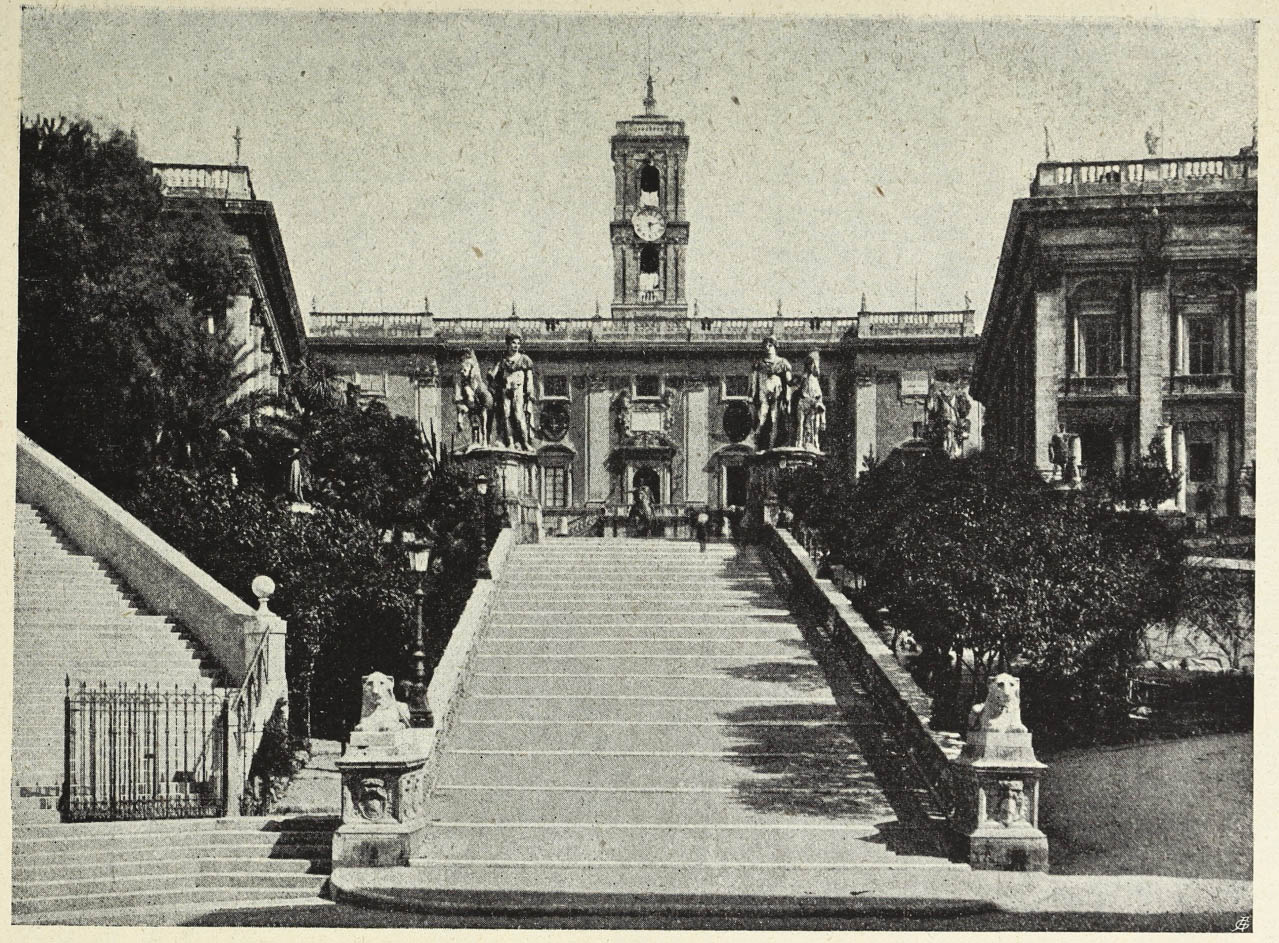

Zu den frühesten Beispielen dreiseitig* geschlossener Anlagen gehört der Vorplatz des Palazzo Pitti in Florenz, ferner die nach Michelangelos Idee 1536 begonnene Neugestaltung des Kapitolplatzes zu Rom (Abb. 72). Einer der schönsten Plätze dieser Art, wo drei Seiten ein zusammenhängendes architektonisches Ganze bilden, ohne Straßeneinmündungen,

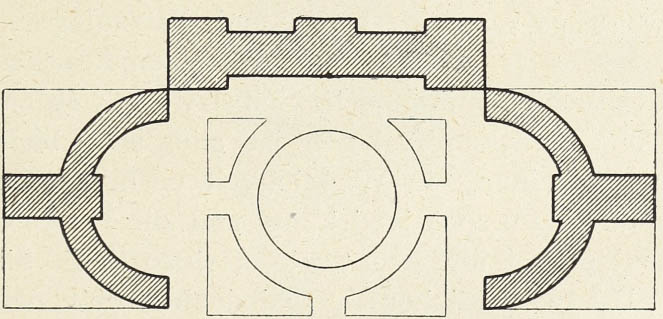

Abb. 71.

SALZBURG:

I. Residenzplatz. II. Domplatz. III. Kapitelplatz. IV. Ehemaliger Marktplatz. V. Mozartplatz a. Dom. b. Residenz. c. Statthalterei. d. Brunnen. e. Pferdeschwemme. f. St. Peter.

ist der schon genannte Josefsplatz in Wien, dessen majestätische Ruhe unübertroffen dasteht. Wien ist überhaupt ungewöhnlich reich an meisterhaft barocken Anlagen, weil zur Blütezeit dieser Stilrichtung gerade in Wien eine rege Bautätigkeit sich entfaltete und Meister ersten Ranges hier tätig waren. Der Piaristenplatz im achten Bezirk kann als Muster eines vortrefflich wirkenden Kirchenplatzes genannt werden.

Abb. 72. Das Kapitol in Rom.

Noch häufiger als bei Städteanlagen betätigt sich die Kunst der Barockarchitekten bei Schloßbauten und bei den mächtigen Gebäudekomplexen der großen Klöster. Es braucht da nur an die Stifte Melk, Göttweih, Kremsmünster, St. Florian, an das Eskorial

Abb. 74 .

HILDESHEIM:

I. Großer Domhof. II. Kleiner Domhof.

Abb. 73.

NÜRNBERG: Egydienplatz. a. Egyidenkirche. b. Gymnasium.

und ähnliches erinnert zu werden, um alle die erprobten Motive des Einbauens der Kirche, des Vorplatzes, der perspektivi-

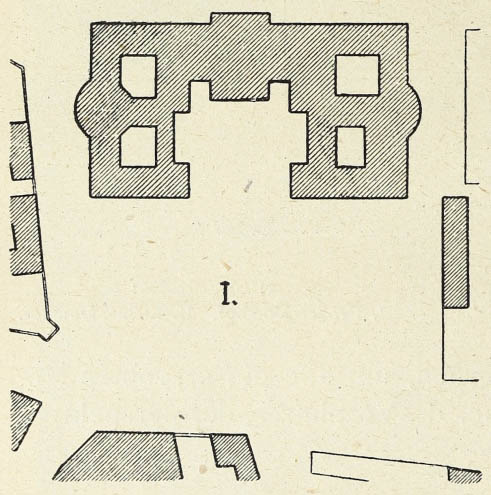

Abb. 75.

KOBLENZ: Schloß.

schen Durchblicke etc. wieder vor sich zu sehen. Bei barocken und auch bei späteren Schloßbauten ist der dreiseitig zugebaute Vorhof mit offener vierter Seite geradezu ein stehendes

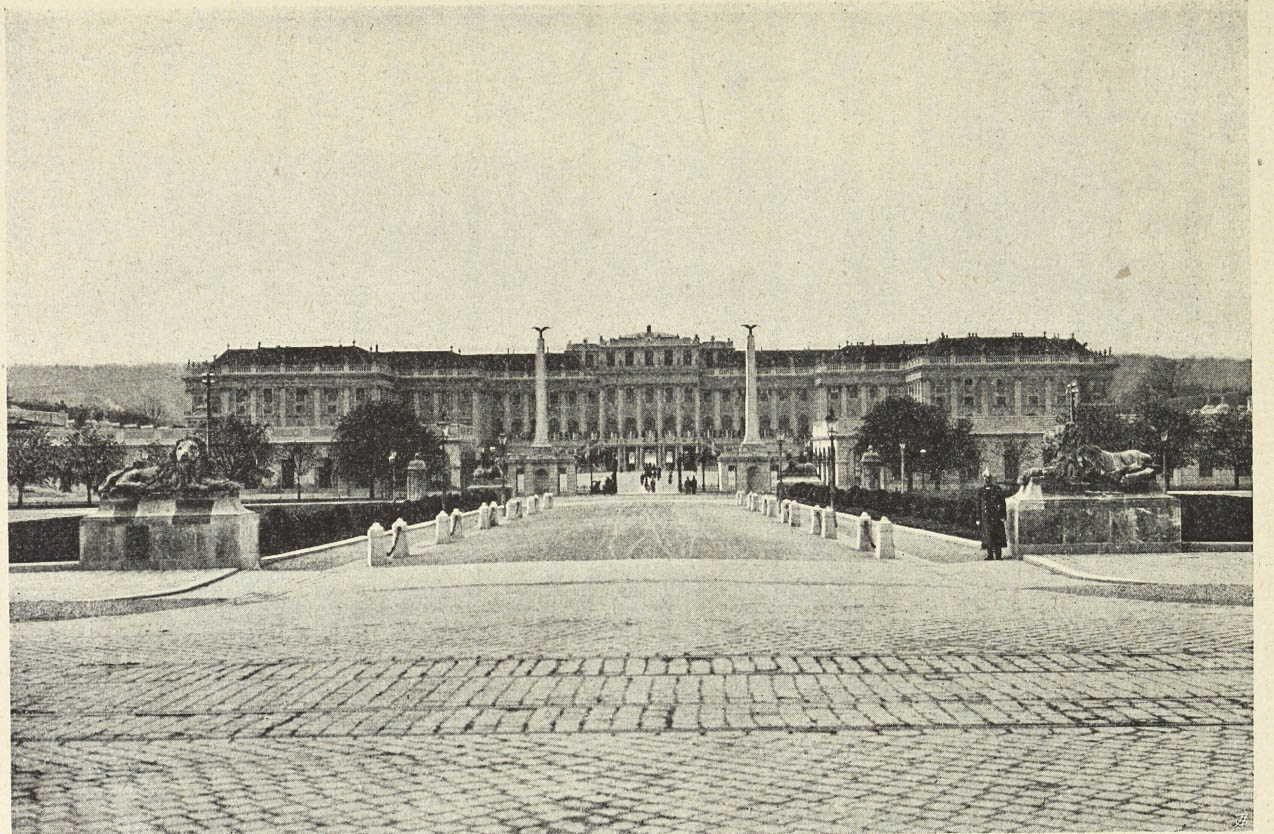

Motiv geworden. Alle die zahlreichen Anlagen fürstlicher Residenzen aus dem vorigen Jahrhunderte folgen fast ausnahmlos diesem Typus. So das Schloß zu Koblenz (Abb. 75), die Residenz zu Würzburg (Abb. 76), der Zwinger zu Dresden und viele andere. Eine der prächtigsten Anlagen dieser Art, das Schloß zu Schönbrunn bei Wien (Abb. 77), zeichnet sich schon von ferne her durch die besonders wirkungsvolle Zufahrt über die Wienbrücke aus.

Eigenartig steht die Barocke allen früheren Perioden auch dadurch gegenüber, daß ihre Anlagen nicht allmählich entstanden, sondern bereits nach moderner Art aus einem Guß auf dem Reißbrett erdacht wurden. Daraus kann man ersehen, daß diese Art zu entwerfen nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden darf, wenn Klage geführt wird über die Nüchternheit unserer modernen Stadt-und Platzanlagen, nur darf das geometrische Schema und die Reißschienenlinie nicht Selbstzweck werden.

Abb. 76.

WÜRZBURG: Residenz.

Bei den barocken Anlagen ist alles wohl bedacht und

auf seine Erscheinung in Wirklichkeit vorherbestimmt. Die

Berechnung auf Perspektivwirkung und die Geschicklichkeit der Platzanlage ist überhaupt die stärkste Seite dieser Stilrichtung. Bei wesentlicher Verschiedenheit mit den Grundsätzen der Antike muß ihr unzweifelhaft zugestanden werden, einen eigenartigen Höhepunkt in der Kunst von Stadtanlagen erreicht zu haben.

Der allen diesen Anordnungen zugrunde liegende Gedanke der Theaterperspektive prägt sich deutlich bei allen Schloß- und

Abb. 77. Schloß Schönbrunn in Wien.

Monumentalbauten überhaupt aus. Die aus Abb. 75 ersichtliche Anlage des Schlosses zu Koblenz findet sich wieder beim Zwinger in Dresden und an vielen anderen Orten. Noch lehrreicher, besonders im Gegensätze zu dem heute beliebten Verfahren, ist die Trakteinteilung der Residenz zur Würzburg (Abb. 76). Man nehme was immer für einen modernen Rathaus- oder Universitätsbau oder irgend einen anderen umfangreicheren Baukomplex, welcher zahlreiche größere und kleinere Höfe erfordert, so wird man auch einer mit Abb. 76 ähnlichen Variante häufig begegnen, bei welcher die Zwischentrakte so angeordnet sind, daß ein großer Hofraum in der Mitte entsteht und je zwei kleine Höfe beiderseits. Diese Anordnung ist sehr beliebt. In Wien kam sie zweimal nebeneinander zur Anwendung: beim neuen Rathause und bei der neuen Universität, deren Traktteilungen aus den später folgenden Planskizzen ersehen werden können. Sehr wesentlich ist der Unterschied zwischen dieser modernen Anordnung und der des alten Barockmeisters. Nach moderner Weise gehört der große Hof (wenn auch an sich größer als mancher bereits ansehnliche Stadtplatz) mit zu dem Inneren des Gebäudes und folgt dies mit Notwendigkeit daraus, daß von vornherein das gesamte Gebäude gegen außen nach dem modernen Baublocksystem als ungegliederter Bauwürfel gedacht war. Das zu ändern lag gar nicht innerhalb der Machtsphäre des einzelnen Architekten, weil das schon im Stadtplan so gegeben war. Ganz anders verfuhr im gleichen Falle die Barocke. Da wurde die eine Seite des großen Hofes unverbaut gelassen und somit der mächtige Hofraum mit seiner prächtigen Architektur dem Stadtbilde einverleibt und allen Vorübergehenden zur Betrachtung freigegeben. Auf welcher Seite liegt da wieder der Vorteil? Offenbar wieder auf Seite der alten Meister. Die Schuld trifft aber nicht den Architekten, sondern wieder nur die moderne verrottete Stadtbaumanier. Die kolossalen Höfe der angeführten Wiener Monumentalbauten sind zwar Meisterleistungen ersten Ranges; aber wer sieht sie? Die gleichsam zum Hause gehörenden Professoren und Studierenden abge-

Tr

rechnet, kann man zuversichtlich behaupten, daß nicht fünf Prozent der Wiener Bevölkerung den herrlichen Säulenhof der Universität gesehen haben oder je sehen werden.

Verfolgt man die Konzeption des Baues noch weiter im einzelnen, so gewahrt man leicht, wie der Architekt überall beengt war durch die vorherige Feststellung des Bauplatzes als moderner Bauwürfel. Die ideal schön gelungene Partie des Hauptportales leidet am meisten darunter. Dieser Vorbau mit seinem reich skulptierten Abschluß und der Auffahrtsrampe braucht seiner Natur nach Raum zur Entwicklung. Dieser war aber nicht gegeben, und so mußte denn die Rampe möglichst an das Gebäude angepreßt und alles zurückgestaut werden. Was könnte in einem solchen Falle an Wirkung alles gewonnen werden, wenn der Architekt auch mit mehr Freiheit über die Umgebung und den Platz verfügen dürfte!