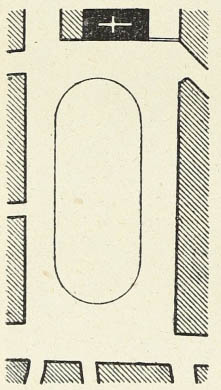

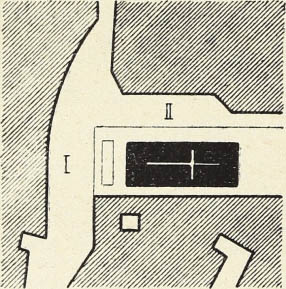

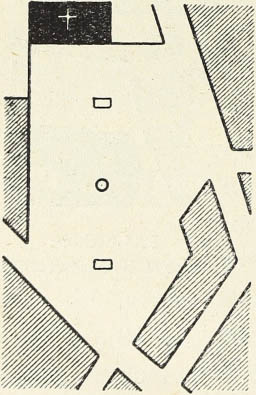

Abb. 32.

FLORENZ: S. Croce.

IV. GRÖSSE UND FORM DER PLÄTZE.

Berücksichtigt man die Gegenseitigkeit, wie sie zwischen den Plätzen und ihren Hauptgebäuden in bezug auf das Format bestehen, so kann man auch bei Stadtplätzen ganz gut von einem Höhen- und von einem Breitenformat reden.

Es kommt dabei lediglich auf den Standplatz und die Blickrichtung des Beschauers an. Hiebei ergibt sich die normale Tiefenoder Breitenlage eines Platzes dann, wenn der Beschauer dem Hauptgebäude des Platzes, welches die ganze Situation beherrscht, gegenübersteht. Danach wäre der Platz vor S. Croce zu Florenz (Abb. 32) als Höhenplatz oder, besser gesagt, Tiefenplatz zu betrachten, da alles bei ihm darauf ankommt, wie er sich zu der Hauptfassade von S. Croce verhält. In dieser Richtung wird vorwiegend der Platz und das dominierende Bauwerk betrachtet, in dieser Richtung sollen seine Größe, sein Format, sein etwaiger figuraler Schmuck so angeordnet sein, daß alles in allem ein Maximum der Wirkung herauskommt.

Abb. 32.

FLORENZ: S. Croce.

Bei näherer Überlegung überzeugt man sich bald, daß solche Tiefenplätze nur dann günstig wirken, wenn das dominierende Gebäude im Hintergrund (also an einer der Schmalseiten) eine gleichartige Dimensionierung, das ist vorwiegende Höhenentwicklung, aufweist, wie dies meist bei

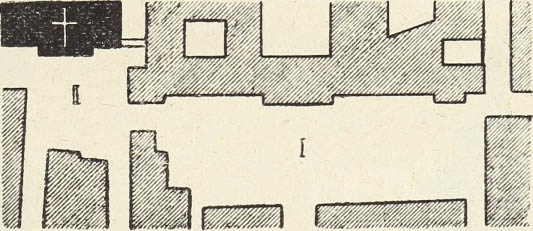

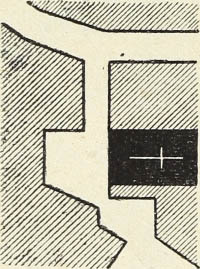

Hauptfassaden von Kirchen der Fall ist. Liegt aber der Platz vor einem Gebäude mit vorwiegender Breitenentwicklung, wie es meist bei Rathäusern der Fall ist, so soll auch der Platz eine ähnliche Breitenbildung erhalten. Danach wären Kirchenplätze meist als Tiefenplätze, Rathausplätze meist als Breitenplätze zu behandeln und demgemäß auch bei der Aufstellung von Monumenten und anderem vorzugehen. Als Beispiel eines in Format und Dimensionen wohl angelegten Breitenplatzes sei die Piazza Reale von Modena (Abb. 33) gewählt. Der neben angeschlossene Kirchenplatz folgt dagegen dem Typus des Höhenplatzes, und möge es nicht unbemerkt bleiben, wie klug hier in diesem Sinne auch die Straßenmündungen gelegt sind, alle in Rücksicht auf die Hauptblickrichtung gegen die Kirche hin. Vor der eingebauten Kirche vorbei läuft eine Straße, welche die Geschlossenheit und den Effekt des Platzes nicht schädigt, weil die Blickrichtung auf dieselbe senkrecht steht. Im Rücken des Beschauers münden aber zwei Straßen in der Richtung gegen die Kirche, welche somit den Begriff dieser Hauptrichtung noch verstärken, die Geschlossenheit des Platzbildes aber schon deshalb nicht schädigen, weil sie eben, hinter dem Rücken des Beschauers liegend, nicht gesehen werden. Beachtenswert erscheint noch der Vorsprung des Schloßbaues, welcher einerseits den Ausblick in die vierte Straße vorteilhaft deckt und zugleich die beiden Plätze besser auseinanderhält. Auch sei aufmerksam gemacht auf den günstigen Kontrast der zwei so knapp aneinander liegenden Plätze, welcher die Wirkung eines jeden durch den entgegengesetzten Effekt des anderen noch steigert; der eine groß, der andere klein; der eine Breitenplatz, der andere Höhen

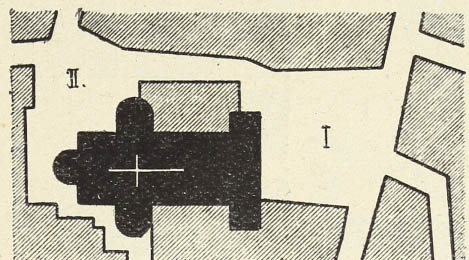

Abb. 33.

MODENA:

I. P. di S. Dominico. II. Piazza Reale.

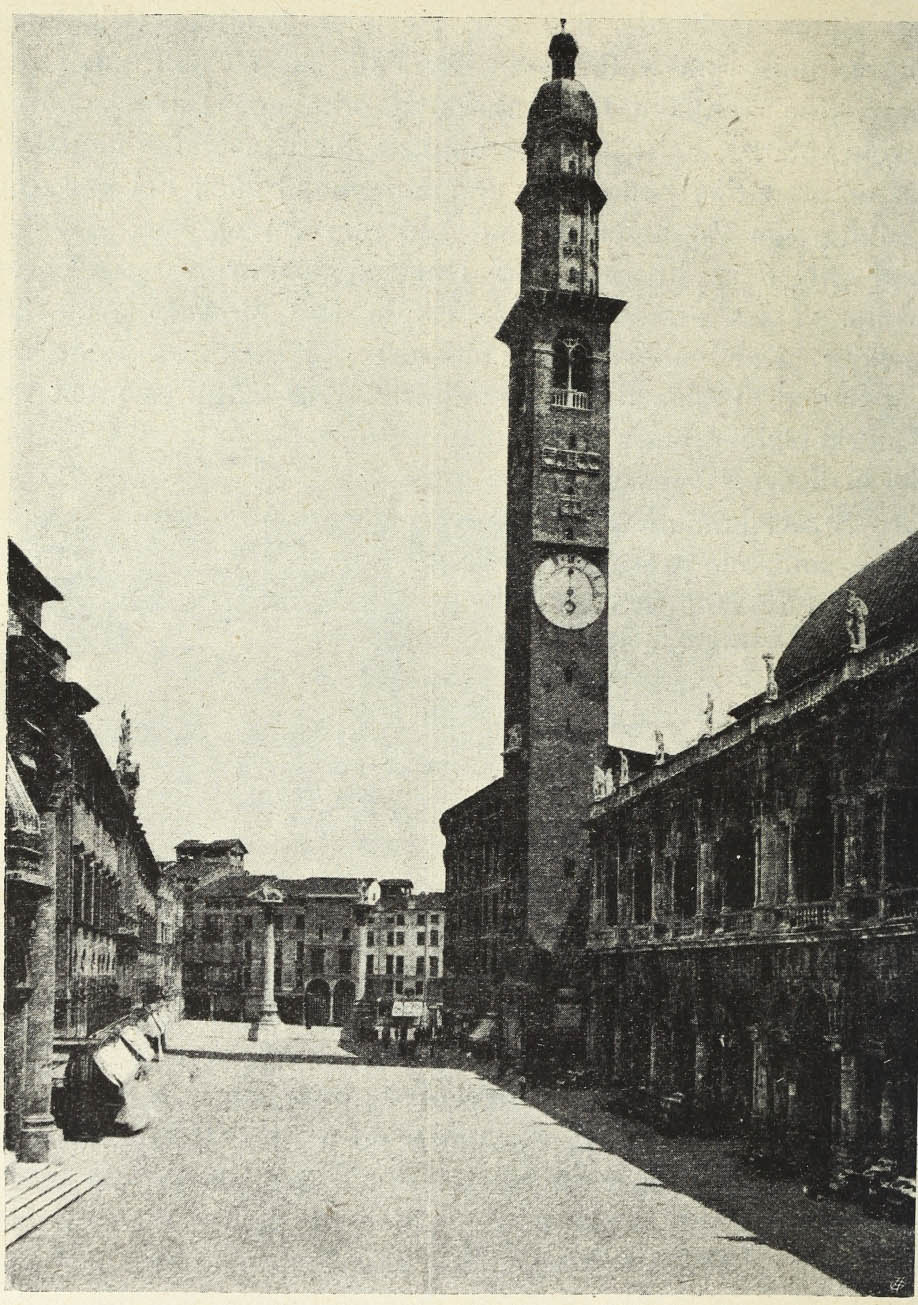

Abb. 34. VICENZA: Piazza dei Signori.

platz; der eine beherrscht von einer Palastfassade, der andere durch den Kirchenbau. Es ist wahrlich ein Vergnügen, solche alte Platzanlagen auf die Ursachen ihrer Wirkungen hin zu analysieren: Wie bei jedem wahrhaften Kunstwerke entdeckt man auch da stets neue Schönheiten, neue Kunstgriffe und Hilfsmittel, wenn auch das Problem oft schwer zu lösen ist und reine Typen begreiflicherweise selten Vorkommen, da ja immer die vorhandenen Bedürfnisse und die historische Entwicklung ein einflußreiches Wort mitzureden hatten.

Ebenso wie die Form der Plätze steht auch die Größe derselben in dem Verhältnisse einer gewissen, nicht streng durchgeführten, aber doch deutlich merkbaren Übereinstimmung mit den dominierenden Gebäuden.

Ein zu kleiner Platz läßt monumentale Bauwerke meist nicht zu voller Wirkung gelangen; ein zu großer dagegen ist entschieden noch mißlicher, denn im Verhältnis zu diesem nehmen sich selbst die gewaltigsten Bauwerke klein aus. Unzählige Male ist diese Erscheinung in bezug auf den Petersplatz und die Peterskirche in Rom schon ausgesprochen worden.

Überhaupt wäre es eine Täuschung, wenn man glauben würde, daß mit der tatsächlichen Größe eines Platzes auch seine Größenwirkung in unserer Empfindung ebenso zunimmt. Auf anderen Gebieten des Empfindungslebens ist ähnliches schon genau untersucht worden, und überall zeigte sich, daß bei stetig gesteigerten Effekten die Zunahme der Empfindung nicht Schritt halten kann und endlich ganz aufhört. So ist unter anderem ermittelt worden, daß die Verstärkung der Tonempfindung eines Männerchores nur anfangs mit der Zahl der Sänger in ausgiebiger Weise zunimmt, dann nur eben noch merklich und endlich ganz aufhört. Das Maximum der Wirkung wird erreicht bei ungefähr 400 Sängern, daß heißt, wenn man noch 200 oder 400 oder mehr dazu gäbe, würde die empfundene Tonstärke doch nicht größer sein. Ganz genau so scheint es sich mit der Größenwirkung' verschiedener Plätze zu verhalten. Anfangs, bei noch geringen Dimensionen,

kann durch Hinzufügung- eines schmalen Streifens von wenigen Metern Breite die Größenwirkung des Platzes erheblich an-wachsen, ist der Platz aber ohnehin schon sehr groß, dann wird ein Zuwachs kaum merklich, und bei sehr großen Plätzen löst sich das gegenseitige Verhältnis zwischen Platz und anliegenden Gebäuden endlich vollständig auf; es wird gleichgültig, um wieviel ein solcher Platz etwa noch zunimmt. Solche Riesenplätze von größten Dimensionen kommen in modernen Städten fast nur als Exerzierplätze vor. Eine Wirkung als Stadtplatz kommt ihnen aber kaum zu, denn die Gebäude an deren Rand stehen in keinerlei vergleichbarem Verhältnisse mehr zu den Dimensionen des Platzes; sie nehmen sich vielmehr aus, wie in freier Natur aufgestellte Villen oder aus der Ferne gesehene Dörfer. Als Beispiele solcher Riesenplätze seien nur genannt das Marsfeld von Paris, der Campo di Marte zu Venedig und die Piazza d’Armi zu Triest und zu Turin. Eigentlich nicht mehr in den Rahmen der vorliegenden Untersuchung gehörig, sind sie nur erwähnt worden, weil auch bei zweifellosen Stadtplätzen, wie Rathausplätzen etc., heute zuweilen in der Weise fehlgegriffen wird, daß sie in unverhältnismäßiger Riesengröße veranlagt werden. Auf einem solchen Platz schrumpfen auch die gewaltigsten Bauwerke zu scheinbar gewöhnlicher Größe zusammen, denn in der Kunst des Raumes kommt alles auf die gegenseitigen Verhältnisse an, sehr wenig dagegen auf die absolute Größe. Es gibt Zwergbildnisse in Gartenanlagen von 2 m Größe und darüber, dagegen Herkulesstatuetten von bloß Daumenlänge, und doch ist der Große der Zwerg und der Däumling der Heros.

Für jeden, der sich mit Stadtbaufragen beschäftigt, wäre es nützlich, einige kleinere und einen oder den anderen größten Platz seiner Stadt auf ihre wirklichen Maße hin zu vergleichen. Da wird sich stets zeigen, wie die Größenwirkung mit dem wahren Naturmaße in gar keinem Verhältnisse steht. Z. B. in Wien ist der Piaristenplatz im VIII. Bezirk einer derjenigen Plätze, deren Wirkung weit über ihre wahren

Dimensionen hinausgeht. Er ist bloß 47 m breit, also um volle 10 m schmäler als die Wiener Ringstraße, während man nach dem Augenmaße meinen möchte, daß umgekehrt die Ringstraße schmäler wäre. Das kommt lediglich davon her, weil dieser Platz gut komponiert ist. Wie mächtig wirkt daher die hier so vorteilhaft situierte Kirchenfassade, welche deshalb gleichfalls größer erscheint, als sie wirklich ist. Bei der Baulinienregulierung wurde an dieser Stelle eine Straßenverbreiterung vorgesehen, lediglich, weil dies heutzutage nun einmal so Mode ist. Diese Verbreiterung ist ganz unnötig, denn der Verkehr ist hier so gering, daß die alten Straßenbreiten in keiner Weise unangenehm waren1). Aber es ist einmal so Mode geworden, alle Straßen zu verbreitern, auch dort, wo es gar nicht nötig ist. Weder die bedeutenden Kosten der Grundablösung werden gescheut noch das unschöne, unpraktische Vor- und Rückspringen der Häuser, um ein Ziel zu erreichen, das häufig nicht einmal wünschenswert« ist, wie in dem vorliegenden Falle, wo die Wirkung nur die sein kann, daß der alte Platz den verbreiterten Straßen gegenüber nun nicht mehr so groß erscheint wie früher. Erscheint aber der Platz nicht mehr so groß, so gilt dann dasselbe von der Kirchenfassade. Ein anderes drastisches Beispiel bietet in Wien das großartige Maria Theresia-Monument. Größe und Form sind im Verhältnis zu den Hofmuseen und dem riesigen Platze so meisterhaft abgewogen, daß nicht Handbreit geändert werden dürfte. Daß das Monument aber beinahe so hoch ist wie das Innere der Stephanskirche, glaubt nach dem Augenmaß gewiß niemand.

Aus all dem geht hervor, daß es sich in erster Linie um ein gutes Verhältnis zwischen Platzgröße und Gebäudegröße handelt. So wie alles auf diesem Gebiete, so ist auch dieses Verhältnis nicht genau bestimmbar und gar manchen oft erheblichen Schwankungen unterworfen. Ein einziger Blick auf den Plan einer beliebigen größeren Stadt lehrt dies. Nicht so genau, wie etwa die Verhältnisse der Säulen und Gebälke in der Formenlehre bestimmt sind, läßt sich hier das Verhältnis zwischen Gebäuden und Plätzen feststellen. Wenigstens annähernd wäre eine derartige Bestimmung aber doch erwünscht, besonders für Zwecke des modernen Städtebaues, bei welchem die willkürliche Annahme am Reißbrett bereits an Stelle der historischen langsamen Entwicklung getreten ist. Wegen dieser Wichtigkeit auch des absoluten Maßes der Plätze wurden die sämtlichen dieser Untersuchung beigegebenen Planskizzen nach Möglichkeit auf den gleichen Maßstab gebracht, dessen Einheit zum Schluß dem Verzeichnisse der Illustrationen beigegeben ist. Aus der Vergleichung dieser Planskizzen allein schon ergibt sich die ans Willkürliche grenzende Mannigfaltigkeit. Dennoch lassen sich folgende Regeln noch erkennen:

1. Die Hauptplätze größerer Städte sind größer als die von kleinen Städten.

2. Einige Hauptplätze jeder Stadt sind zugleich die weitaus größten, während alle übrigen sich mit einem Minimalausmaß begnügen müssen.

3. Die Größe der Plätze innerhalb der unter 2 angegebenen Kategorien und nach Abrechnung des unter 1 angegebenen Einflusses steht im Verhältnis mit der Größe des jeden Platz beherrschenden Gebäudes, und zwar tritt die Höhe des Gebäudes (vom Platzniveau bis zum Hauptgesimsabschluß gemessen) im Verhältnis mit derjenigen Platzdimension, welche senkrecht auf die Bauflucht des Gebäudes gemessen wird. Somit ist bei Höhen- oder Tiefenplätzen die Höhe der Kirchenfassade mit der Länge des Platzes zu vergleichen; dagegen bei Breitenplätzen die Höhe der Palastoder Rathausfassade mit der Breite des Platzes.

Die Art der Vergleichung so durchgeführt, kann beiläufig als Minimum für die zugehörige Platzdimension die einfache Gebäudehöhe angegeben werden, als Maximum für noch immer gute Wirkungen aber höchstens das Doppelte, falls nicht Hauptform, Zweck und Detailbildung des Gebäudes ausnahmsweise noch größere Dimensionen vertragen. Größere Plätze bei gleicher Bauhöhe vertragen Gebäude aber dann, wenn sie bei geringer Stockwerkszahl und grober Detaillierung selbst mehr in die Breite entwickelt sind.

Was endlich das Verhältnis der Länge zur Breite eines Platzes betrifft, so muß auch das als sehr unsicher bezeichnet werden. Eine Normierung dürfte auch von gering-erem Werte sein, weil hier alles auf die Perspektivwirkung in der Natur ankommt, und durchaus nicht darauf, wie ein Platz am Plane sich ausnimmt. Die Wirkung in der Natur ist aber vom Standpunkte des Beschauers allzusehr abhängig und muß noch bemerkt werden,* daß wir Tiefenrichtungen mit freiem Auge nur sehr ungenau abzuschätzen vermögen. Das wahre Verhältnis von Breite und Länge eines Platzes kommt daher immer nur teilweise zum Bewußtsein, und wird somit die beiläufige Angabe genügen, daß quadratische Plätze selten sind und nicht besonders gut aussehen, daß aber auch zu lange Plätze, bei welchen die Breite durch die Länge bereits um mehr als das Dreifache überschritten wird, bereits anfangen, an Wohlgefälligkeit zu verlieren. Breitenplätze vertragen in der Regel eine größere Differenz zwischen Breite und Länge als Tiefenplätze, jedoch kommt auch hier wieder das meiste auf die sonstigen Verhältnisse des besonderen Falles an. Als entscheidender Faktor muß noch die Breite der einmündenden Straßen angegeben werden. Die engen Gassen der alten Städte ließen auch kleinere Plätze zu, während heute zur Übertrumpfung unserer großen Straßenbreiten allein schon riesige Räume erforderlich sind. Unsere Normalstraßenbreiten von 15 bis 28 m haben früher als Breiten- und Längendimension gar mancher schönen Kirchenplätze ausgereicht und ein anmutiges geschlossenes Bild gegeben. Freilich ist dies nur möglich bei der geschickten Straßenführung alter Städte und bei Gassenbreiten von nur 2 bis 8 m. Welche Riesendimensionen müssen aber aufgeboten werden, um einen an einer modernen Hauptstraße von 50bis 60 m Breite liegenden Platz noch halbwegs zur Geltung zu bringen? Die Ringstraße in

Wien hat 57 m Breite, die Esplanade in Hamburg 50 m, die Linden in Berlin 58 m. Nicht einmal der Markusplatz in Venedig hat diese Breite. Was soll man aber zu der 142 m breiten Avenue zum Triumphbogen in Paris sagen? 58 zu 142 m, das sind die mittleren Dimensionen der größten Plätze aller alten Städte. Je größer der Raum, desto kleiner ist aber in der Regel die Wirkung, weil Gebäude und Monumente endlich nicht mehr dagegen aufkommen können.

In jüngster Zeit ist eine eigene nervöse Krankheit konstatiert worden: die "Platzscheu". Zahlreiche Menschen sollen darunter leiden, d. h. stets eine gewisse Scheu, ein Unbehagen empfinden, wenn sie über einen großen leeren Platz gehen sollen. Als Ergänzung zu dieser physiologischen Beobachtung sei die künstlerische an geschlossen, daß auch aus Stein und Erz geformte Menschen auf ihren monumentalen Sockeln von dieser Krankheit befallen werden und somit immer lieber (wie schon eingangs erwähnt) einen kleinen alten Platz zum Standquartier wählen, als einen leeren großen. Von welchen Dimensionen müssen auf solchen Riesenplätzen alle Statuen sein? Mindestens doppelte und dreifache Naturgröße und darüber. Gewisse Feinheiten der Kunst sind da von vornherein unmöglich. Die Platzscheu ist eine neueste, modernste Krankheit. Ganz natürlich, denn auf den kleinen alten Plätzen fühlt man sich sehr behaglich und nur in der Erinnerung schweben sie uns riesengroß vor, weil in der Phantasie die Größe der künstlerischen Wirkung an die Stelle der wirklichen tritt. Auf unseren modernen Riesenplätzen mit ihrer gähnenden Leere und erdrückenden Langweile werden auch die Bewohner gemütlicher Altstädte von der Modekrankheit der Platzscheu befallen. In der Erinnerung dagegen schrumpfen sie zusammen, bis wir nur mehr eine sehr kleine Vorstellung als Rest übrig behalten, gewöhnlich noch immer zu groß im Vergleiche zur Nichtigkeit ihrer künstlerischen Wirkung.

Von allerschädlichstem Einflusse sind zu große Platzausmaße auf die sie umgebenden Bauwerke. Diese können dann gleichfalls nie groß genug sein und wenn der Architekt schon alle Mittel seiner Kunst erschöpft und Massen auf Massen getürmt hat wie keiner vor ihm, so fehlt noch immer etwas und die Wirkung bleibt weit zurück hinter dem Aufgebote geistiger, künstlerischer und materieller Mittel.

R. Baumeister wirft in seinem bereits erwähnten Handbuche des Städtebaues den allzu großen offenen Plätzen noch

vor, daß sie der Gesundheit keinen Vorteil bringen, sondern nur Hitze und Staub und unter Umständen den Verkehr verwirren.

Trotzdem überbietet man sich heute in der Aussteckung solcher Riesenplätze und in der einen Beziehung allerdings nicht mit Unrecht, daß dies wenigstens den ebenfalls riesigen Breiten unserer Hauptstraßen entspricht.

V. UNREGELMÄSSIGKEITEN ALTER PLÄTZE.

Ein ganz besonderes Gewicht wird heute auf schnurgerade Straßenfluchten von Stunden Länge und in Sonderheit auf haarscharf reguläre Plätze gelegt. In Wahrheit ist das ganz gleichgültig und die ganze liebe Mühe zwecklos vergeudet, d. h. soweit man künstlerische Ziele im Auge behält.

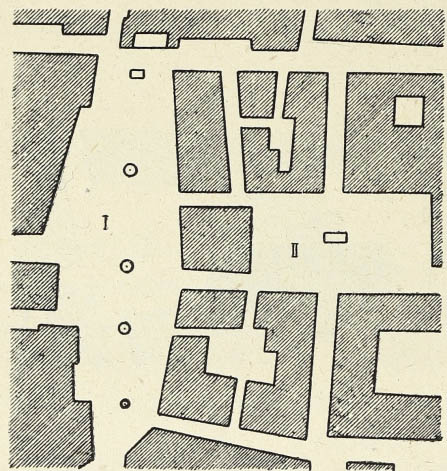

Vorläufig nur als Proben seien vorgeführt die Piazza Eremitani zu Padua, die Piazza del Duomo zu Syrakus (Abb. 35) und zu Padua (Abb. 36) und S. Francesco aus Palermo (Abb. 37).

Die Ursache dieser geradezu typischen Unregelmäßigkeiten alter Plätze liegt in der allmählichen geschichtlichen Entwicklung derselben, und wird man da selten irregehen, in jeder der sonderbaren Krümmungen einen ehemals zweckmäßigen Bestand anzunehmen, sei es ein längst nicht mehr vorhandenes Wassergerinne oder ein Weg oder eine so geartete Baulichkeit.

Abb. 85.

SYRAKUS:

I. Piazza del Duomo.

II. Piazza Minerva.

In weitesten Kreisen aus der eigenen Erfahrung her bekannt ist es, daß diese Unregelmäßigkeiten durchaus nicht unangenehm wirken, sondern im Gegenteile die Natürlichkeit steigern, unser Interesse anregen und vor allem das Malerische des Bildes verstärken. Weniger bekannt dürfte es sein, bis zu welchen Grenzen sogar diese Unregelmäßigkeiten ausarten dürfen, bevor sie als solche bemerkt werden oder gar

unangenehm auffallen, denn hiezu gehört eine genauere Vergleichung mit dem Plan. Jede Stadt bietet hiefür Beispiele genug, denn stets ist man geneigt, Schiefziehungen zu übersehen, stumpf- oder spitzwinkelige Stöße als senkrecht anzunehmen, kurz die Unebenheiten der Natur im Sinne genauer Regelmäßigkeit zu idealisieren.

Jeder, der in dem Plane seiner eigenen Stadt etliche schiefe Winkel und Plätze sucht, kann sich davon überzeugen, daß sie in der Erinnerung als ganz oder doch nahezu regulär und geradlinig haften blieben. Hier nur einige in weitesten Kreisen bekannte Plätze als Beispiele. Die weltberühmte Piazza d’Erbe von Verona (Abb. 38) ist gewiß vielen in Erinnerung, teils aus der Natur, teils aus Bildern, schwerlich wird aber dabei die große Unregelmäßigkeit dieses Platzes zum Bewußtsein gekommen sein. Daß dieser Platz solche bedeutende Unregelmäßigkeiten in der Umgrenzung aufweist, wurde sicher meist nicht wahrgenommen. Ganz natürlich, denn nichts ist schwerer, als aus der perspektivischen Ansicht den Grundriß eines Platzes zu entwickeln, nun gar erst aus der Erinnerung, besonders wenn man während des Anblickes auf diesen Umstand gar nicht dachte, sondern sich bloß dem Genusse all der schönen Dinge hingab, die man hier reichlich sehen kann (siehe auch Abb. 34, S. 50).

Abb. 36.

PADUA: Dom mit Domplatz.

Abb. 37.

PALERMO: Piazza S. Francesco.

Nicht minder sonderbar ist der Zwiespalt zwischen dem wirklichen Plan und dem Vorstellungsbilde der Piazza S. Maria Novella zu Florenz (Abb. 39). In Wirklichkeit ist der Platz fünfeckig, in der Erinnerung haftet er als Viereck (gewiß nicht bei jedermann, aber häufig genug, wofür Beispiele vor-

liegen). Es kommt das offenbar daher, daß man in Wirklichkeit immer nur drei Seiten des Platzes zugleich zu übersehen vermag, während der Winkel der beiden übrigen immer im Rücken des Beschauers ungesehen bleibt. Über die rechtwinklige und stumpfwinklige gegenseitige Lage dieser drei Seiten täuscht man sich aber sehr leicht (besonders wenn man nichteigens darauf achtet, was ja der gewöhnliche Fall), weil diese Abschätzung lediglich auf Perspektive beruht und eine Genauigkeit der wahren Winkelbestimmung auch für den Fachmann bei darauf eingestellter Aufmerksamkeit sogar schwierig ist nach bloßem Augenmaß.

So ist dieser Platz ein förmlicher Vexierplatz in bezug auf die täuschenden Wirkungen, die er hervorbringt. Wo bleibt solchen Erscheinungen gegenüber aber der Wert einer haarscharf regulären Anlage?

Abb. 38.

VERONA:

I. Piazza d’Erbe. II. Piazza dei Signori.

Abb. 39.

FLORENZ:

Piazza S. Maria Novella.

Recht sonderbar ist es, daß oft genug förmlich toll gewordene unregelmäßige Plätze alter Städte nicht einmal schlecht aussehen, während unregelmäßige Winkel moderner Anlagen immer sehr schlecht wirken. Das kommt daher, daß die Unregelmäßigkeiten alter Anlagen fast immer von der Art sind, die man erst am Plane wahrnimmt, in Natur aber übersieht, und hievon wieder ist der Grund der, daß die alten Anlagen eben nicht am Reißbrett konzipiert wurden, sondern allmählich in natura

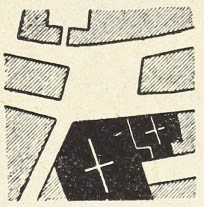

entstanden sind, wobei man ganz von selbst alles dasjenige berücksichtigte, was dem Auge in natura auffällt, aber alles andere mit Gleichgültigkeit behandelte, was nur am Papier sichtbar wird. Die sämtlich dem Stadtplane von Siena entnommenen Abbildungen von 40 bis 43 zeigen dies deutlich und ebenso der Platz von S. Siro in Genua (Abb. 44).

Überall ist das Streben sichtbar, einen Tiefenplatz vor der Kirchenfassade herauszuschneiden und zur Betrachtung dieses Hauptobjektes gute Gesichtspunkte zu gewinnen. Tatsächlich wurde dies auch in jedem der vorgeführten Fälle erreicht und die Unregelmäßigkeiten liegen stets im Rücken des Beschauers. So erscheinen s selbst solche Plätze in einer gewissen Rhythmik und Ruhe, weil das Massengleichgewicht und das Festhalten an den entscheidenden Grundbedingungen diese trotz aller Unregelmäßigkeiten sicherstellen.

Abb. 41.

SIENA: S. Vigilio.

Abb. 40.

SIENA: Pietro alle scale

Abb. 43.

SIENA:

S. Maria di Provenzano.

Abb. 42.

SIENA:

V. d. Abbadia.

Wie wenig strenge Symmetrie und geometrisch tadellose Regelmäßigkeit zur Her-vorbringung malerischer und auch architektonischer Wirkungen unerläßlich ist, wurde schon oft bei Besprechung alter Schloßbauten hervorgehoben und darauf hingewiesen, wie dieselben trotz aller Unregelmäßigkeiten doch harmonisch wirken, weil jedes Motiv zur vollen Klarheit heraus modelliert ist und jedem Aufbau seine Gegenbewegung, sein Gleichgewicht im großen ganzen gesichert ist, wenn auch bei großer Freiheit der Konzeption und in mannigfacher Durchdringung der Motive. In noch höherem Grade gilt dies alles vom Städtebau, denn dieser umfaßt ein noch weit mannigfaltigeres Ganze als der Burgenbau, das mit noch größerer Freiheit gehandhabt werden kann

und soll, denn gar vielfach sind hier die Motive, welche alle unter einen Hut gebracht werden können, ohne sich gegenseitig zu stören. Je größere Mannigfaltigkeit, je größerer Reichtum von Motiven aber zulässig, vorhanden, erwünscht ist, desto verwerflicher wird hier die geschraubte Regelmäßigkeit, zwecklose Symmetrie und Einförmigkeit moderner Anlagen. Beim modernen Villenstil gibt man sich längst schon einer gewissen Ungebundenheit hin, auch bei Schloßbauten hält man dies für ersprießlich; warum führen gerade beim Städtebau Reißschiene und Zirkel ein so starres Regiment?

Das Streben nach Symmetrie ist bis zur Modekrankheit aufgewuchert. Heute ist der Begriff des Symmetrischen schon jedem Mindergebildeten geläufig und dünkt sich jeder berufen, in so schwierigen Kunstfragen, wie die des Städtebaues, ein Wort mitzureden, denn die allein ausschlaggebende Regel hat auch er im kleinen Finger — die Symmetrie. Das Wort ist griechisch, doch läßt sich leicht nach weisen, daß die gesamte Antike damit etwas ganz anderes bezeichnete als wir und den modernen Begriff der Symmetrie, d. h. die Spiegelbildähnlichkeit nach rechts und links, theoretisch nicht kannte. Wer sich die Mühe gegeben hat, in den Resten der griechischen und lateinischen Kunstliteratur überall das Wort »Symmetrie« auf seine Bedeutung hin zu verfolgen, der weiß, daß es stets etwas ausdrückt, wofür wir heutzutage kein Wort besitzen. Das alte Wort symmetria können wir sinngemäß daher auch nicht ohne Umschreibung übersetzen. Auch Vitruv konnte es nur umschreiben, aber nicht übersetzen. "Item symmetria. est ex ipsius operis membris conveniens consensus ex partibusque separatis ad universae figurae speciem ratae partis responsus" sagt er I, 2, 4. Daher ist Vitruvs Terminologie immer schwankend, mit Ausnahme dort, wo er auch das griechische Wort beibehält. Einige Male setzt er proportio an dessen Stelle und trifft hiedurch noch am nächsten das Richtige; aber er wählt

Abb. 44.

GENUA: S. Siro.

gerade dieses Wort ungern, denn er sagt selbst, daß die Symmetrie erst hervorgehe aus der proportio, quae graece avaXcrpa dicitur 1. III, I, 1. Tatsächlich sind Proportion und Symmetrie bei den Alten im wesentlichen ein und dasselbe, nur mit dem Unterschiede, daß unter Proportion in der Baukunst bloß eine gewisse allgemeine Wohlgefälligkeit der Verhältnisse (z. B. der Säulenhöhe zur Säulendicke) verstanden wird nach dem Gefühl, während Symmetrie dasselbe bedeutet, wenn das Verhältnis genau durch Zahlen ausgedrückt wird. So blieb der Begriffsinhalt auch durchs Mittelalter hindurch bestehen. Erst als man in den Bauhütten der Gotiker das Aufreißen architektonischer Zeichnungen auszubilden angefangen hatte und nun immer mehr und mehr mit Symmetrieachsen im modernen Sinne hantierte, trat der Begriff des rechts und links Gleichartigen auch theoretisch immer mehr ins Bewußtsein. Für diesen neuen Begriff wurde das alte Wort gewählt und änderte es so seine Bedeutung. Die Renaissanceschriftsteller gebrauchen es bereits in diesem Sinne. Seither hat sich die Idee des Symmetrischen die Welt erobert. In den Plänen werden Symmetrieachsen immer häufiger und von den Plänen wandern sie auf die Plätze und Straßen, ein Gebiet nach dem andern erobernd, bis sie als allein heilbringendes Arkanum dastehen. Von welcher schlotterigen Magerkeit dieser armselige Geschmack ist, zeigen alle unsere sogenannten »ästhetischen« Stadtbauvorschriften. Daß auch in ästhetischer Beziehung irgend etwas verordnet sein müßte, gilt als ausgemacht. Sobald aber Bestimmtes gesagt werden soll, tritt an Stelle des ersten Feuereifers sofort vollständige Ratlosigkeit und das Mäuslein, das der kreißende Berg gebiert, ist die ja allgemein anerkannte, sicherlich notwendige, unanfechtbare Symmetrie. So verlangt z. B. die bayrische Landesbauordnung von 1864 als ästhetische Hauptsache, daß bei Fassaden alles zu vermeiden wäre, »was die Symmetrie und Sittlichkeit verletzen könnte«, wobei es wahrscheinlich der Interpretation Vorbehalten blieb, gegen welches von beiden ein Verstoß als schrecklicher anzusehen wäre.

Der moderne Stadtbau hat freilich mit seinen Unregelmäßigkeiten nicht viel Glück gehabt. Es sind dies eben Unregelmäßigkeiten der Reißschiene, nämlich meist Dreieckplätze, welche als fatale Zwickel zwischen den Schachbrettmustern der regulären Parzellen übrigbleiben. Solche dreieckige Plätze wirken allerdings immer unschön, weil hier eine Täuschung des Auges unmöglich ist und die Fluchtlinien der anstoßenden Häuser stets hart aufeinanderprallen. Solche dreieckige Plätze wären künstlerisch nur dann zu retten, wenn jede der drei Hauptseiten für sich vollständig unregelmäßig gemacht würde. Dann wäre es auch möglich, daß allerlei kleine Winkel (mit partieller Symmetrie) und verschiedene verkehrslose Platzinseln entstünden, auf welchen Monumente und Statuen wirkungsvoll aufgestellt werden könnten. Gerade das aber läßt die moderne Stadtbaukunst nicht zu. Wenn aber auf einem dreieckigen Platz jede einzelne Seite mit geradezu brutaler Härte schnurgerecht abliniert ist, dann läßt sich freilich nichts machen. Demzufolge entstand die Legende von den regelmäßigen und unregelmäßigen Plätzen und die Meinung, daß nur die ersteren schön und zur Aufstellung von Monumenten tauglich seien, natürlich im geometrischen Mittelpunkt. Unter der Einschränkung auf moderne Anlagen hat das seine Richtigkeit; nach dem alten Städtebausystem ist das nicht richtig, sondern da gehen eher auf unregelmäßige Plätze noch mehr Statuen und Monumente darauf, weil die Bedingungen zur Aufstellung mannigfaltiger und zur Isolierung, wenn diese gewünscht werden sollte, günstiger sind.

Der Autor kann dies aus hinreichender eigener Erfahrung bezeugen, weil er selbst dort drei Jahre gewohnt hat.