Abb. 23.

BRESCIA: San Giovanni.

III. DIE GESCHLOSSENHEIT DER PLÄTZE.

Das Einbauen der Kirchen und Paläste lenkt die Betrachtung wieder zu dem Typus des antiken Forums zurück mit seiner strengen Geschlossenheit gegen außen. Untersucht man die mittelalterlichen und Renaissanceplätze, besonders in Italien, nunmehr auf diese besondere Eigenschaft, so gewahrt man bald, daß auch in diesem Punkte die Tradition sich lange erhielt und wie ungemein viel gerade dieser Umstand zur harmonischen Gesamtwirkung beiträgt. Schon nach dem bisher Geschilderten ist es einleuchtend, daß ein freier Raum im Innern einer Stadt hauptsächlich dadurch ja erst zum Platz wird. Heute wird freilich auch der bloße leere Raum so benannt, welcher entsteht, wenn eine von vier Straßen umsäumte Baustelle einfach unverbaut bleiben soll. In hygienischer und mancher anderen technischen Beziehung mag das allein schon genügen; in künstlerischer Beziehung ist ein bloß unverbauter Fleck noch kein Stadtplatz. Strenggenommen gehört von diesem Standpunkte aus sogar sehr viel noch dazu an Ausschmückung, Bedeutung, Charakter; aber so wie es möblierte Zimmer und auch leere gibt, so könnte man von eingerichteten und noch uneingerichteten Plätzen reden, die Hauptbedingung dazu ist aber beim Platz sowie beim Zimmer die Geschlossenheit des Raumes.

Auch diese wichtigste, geradezu unerläßliche Vorbedingung jeder künstlerischen Wirkung kennt der moderne Städtebau nicht. Bei den Alten dagegen findet man mancherlei

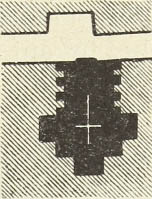

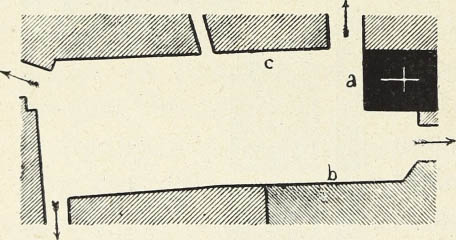

Mittel angewendet, eine gewisse Geschlossenheit des Raumes unter den verschiedensten Bedingungen zu erzielen. Freilich waren sie in diesem Streben unterstützt durch die Tradition, begünstigt durch die herkömmliche Enge der Straßen, durch geringere Verkehrsbedürfnisse; aber gerade dort, wo diese Hilfe ihnen nicht förderlich zur Seite stand, bewährt sich ihr Talent, ihr natürliches Gefühl am glänzendsten. Die Betrachtung folgender Beispiele soll dies im einzelnen darlegen. Der einfachste Fall ist der, daß gegenüber von einem monumentalen Gebäude aus der Häusermasse ein Raum herausgeschnitten wird, der zugleich der Bedingung stetig fortlaufender Umschließung mit Gebäuden nach Tunlichkeit entspricht. Aus den zahlreichen Beispielen dieser Art sei der kleine Platz von S. Giovanni zu Brescia (Abb. 23) herausgegriffen. Häufig mündet noch eine zweite Gasse in diesen Platz, in welchem Falle jedoch dafür gesorgt ist, daß man wenigstens in den wichtigsten Richtungen des Blickes auf das Hauptgebäude etc. ein geschlossenes Bild bekommt. Dieses Zusammenhalten des Bildes, so zwar, daß man nicht aus dem Platz hinaussehen kann, wird auf so mannigfache Art erzielt, daß man dabei nicht bloß von Zufall reden kann. Zufall mag es häufig gewesen sein, daß die Verhältnisse bereits günstig lagen, als der Platz zur endlichen Ausgestaltung kam. Daß eine solche Situation aber benutzt und beibehalten wurde, war nicht mehr Zufall. Heute würde man im gleichen Falle mit diesen Zufälligkeiten gründlich aufräumen und gar schöne breite Breschen in die Platzwand schlagen, wie es ja tatsächlich überall geschieht, wo schön geschlossene alte Plätze erweitert und modernisiert werden Zufall ist es gewiß auch nicht, daß man bei allen alten Plätzen ein dem modernen System schnurgerade Entgegengesetztes in bezug auf Einmündung der Straßen beobachten kann. Heute ist es Regel, an jeder Platzecke sich zwei Straßen senkrecht schneiden zu lassen, wahrscheinlich damit dort das Loch in der Platzwand noch größer werde und jeder sogenannte »Häuserblock« oder »Baublock« möglichst vereinzelt für sich dastehe und ja keine geschlossene Gesamtwirkung aufkomme. Bei den Alten war gerade das Gegenteil Regel, nämlich an den Straßenecken womöglich nur je eine Straße münden zu lassen, während die zweite Richtung erst tiefer in dieser Straße abzweigte, wo dies vom Platz aus nicht mehr gesehen werden kann. Aber noch

Abb. 23.

BRESCIA: San Giovanni.

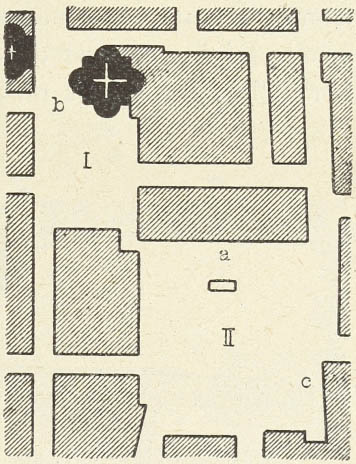

Abb. 24.

PARMA:

a. Pal. del Comune.

b. Madonna della Steccata.

C.. Pal. della Podesteria.

I. Piazza d. Steccata.

II. Piazza Grande.

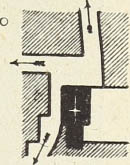

Abb. 25.

RAVENNA: Domplatz.

mehr. Diese drei oder vier Eckstraßen münden jede nach einer anderen Richtung ein, und dieser merkwürdige Fall kommt so ungemein häufig vor, entweder rein oder ganz durchgeführt oder wenigstens teilweise, daß auch das als einer der bewußt oder unbewußt herrschenden Grundsätze des alten Städtebaues angesehen werden muß. Bei näherer Überlegung findet man leicht, daß mit diesem Straßenansatz, nach Art von Turbinenarmen gerichtet, der günstigste Fall gewählt ist, bei welchem von jeder Stelle des Platzes aus gleichzeitig höchstens nur ein einziger Ausblick aus dem Platz hinaus vorhanden ist, also auch nur eine einzige Unterbrechung des Gesamtabschlusses;

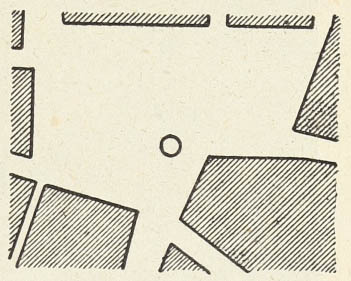

Abb. 26.

MANTUA: Piazza S. Pietro, a. S. Pietro, b. S. Reale. c. Pal. Vescovile.

von den meisten Stellen des Platzes aus gesehen wird der gesamte Rahmen desselben aber überhaupt nicht durchbrochen, weil die Gebäude an den Straßenmündungen sich perspektivisch überschneiden und durch diese gegenseitige Deckung keine unangenehm auffallende Lücke lassen.

Das ganze Geheimnis besteht darin, daß die einmündenden Straßen winkelig zu den Visurrichtungen gelegt sind statt parallel mit ihnen, ein Kunstgriff, der auf anderem Gebiete von den Bauleuten, Zimmerleuten und Tischlern schon vom frühesten Mittelalter an oft in raffiniertester Weise geübt wurde, wenn es sich darum handelte, Stein- oder Holzfugen zu verbergen oder doch möglichst wenig auffallend zu gestalten. Die sogenannte Schlagleiste der Tischler verdankt nebst anderem auch diesem Umstande ihre Entstehung und so häufige Verwendung.

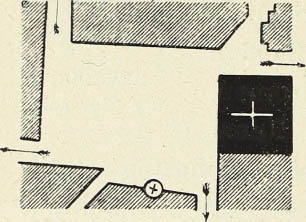

Abb. 27.

BRESCIA: S. Clemente.

Was die in den beigegebenen Abbildungen enthaltenen Beispiele betrifft, so zeigt den reinsten Typus dieser sinnreichen Anordnung der Domplatz von Ravenna (Abb. 25). Ebenso angelegt ist der Domplatz von Pistoja und viele andere. Zu Mantua zeigt die Piazza S. Pietro (Abb. 26) diesen Typus gleichfalls in reiner Durchführung, während der Platz von S. Clemente zu Brescia (Abb. 27) nur teilweise dem-

Abb. 28.

FLORENZ: Piazza della Signoria.

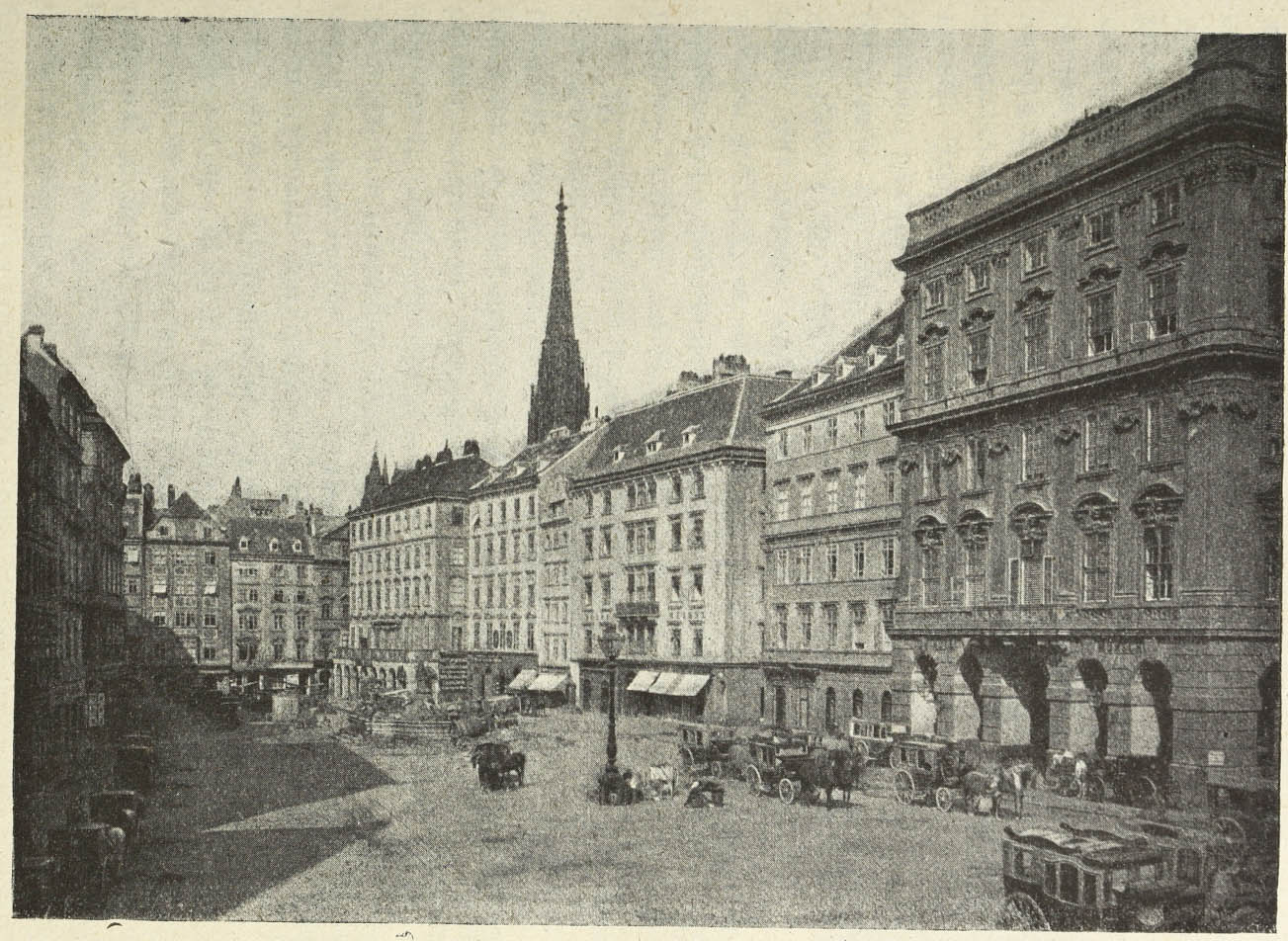

selben entspricht. Etwas versteckter ist die geschilderte Regel enthalten in der Anlage der Piazza della Signoria (Abb. 28) zu Florenz. Die breiten Hauptstraßen folgen der Regel, die bis gegen bloß Meterbreite (neben Loggia dei Lanzi) verschmälerten Zwischengassen machen sich aber in Wirklichkeit nur sehr wenig bemerkbar, viel weniger als am Plan. Wie trotz des Einmündens selbst breiter Straßen dennoch ein geschlossenes Bild entstehen kann, möge die Ansicht des Neuen Marktes in Wien (Abb. 29) zeigen. Auch dieser

'nT

Abb. 29. Der Neue Markt in Wien.

Platz ist (wenn auch nicht ganz streng) nach diesem System angeordnet; ebenso der große Rathausplatz von St. Pölten und eine ungezählte Menge von anderen. Daß dieses System

Abb. 30. FLORENZ: Portico degli Uffici.

überraschend zahlreichen Plätzen wenigstens teilweise zugrunde liegt, kann auch aus allen früher beigegebenen und noch folgenden Platzskizzen entnommen werden.

Hiermit sind aber die Hilfsmittel der Alten, eine Platzwand geschlossen zusammenzuhalten, noch nicht erschöpft. Ein häufig zu diesem Zweck angewendetes Motiv ist der überbaute weitgespannte Torbogen, wodurch für den Anblick ein tadelloser Abschluß ermöglicht wird, während dem Verkehr je nach Zahl und Größe der Öffnungen beliebig Rechnung getragen werden kann.

Auch dieses herrliche Motiv kann heute als ausgestorben oder, besser gesagt, ausgetilgt betrachtet werden.

Unter den hauptsächlich hier anzuführenden Beispielen ragt wieder Florenz hervor mit seinem Uffizienportikus in nächster Nähe der Signoria (Abb. 30) mit dem Durchblick auf den Arno. In Italien gibt es kaum eine größere Stadt, welche nicht mehrfach Gebrauch davon gemacht hätte; nördlich der Alpen ist dieses Motiv ebenso zu Hause. Nur einige der prächtigeren Durchbildungen sollen hier genannt sein, wie das Langgasser Tor zu Danzig mit drei Durchgängen und palastartigem Aufbau von feinster Gliederung und Proportion; der überbaute Torweg zwischen dem Rathaus und dem Kanzleigebäude zu Brügge; der originelle Kerkboog (sogenannte Kirchbogen) zu Nymwegen, 1542 von W. Nürnberger errichtet. Diesem ähnelt im Grundrisse etwas die mit einem Zinshaus überbaute Durchfahrt von der Bürgerwiese in die Portikusstraße zu Dresden mit zwei Durchfahrten und zwei Gehöffnungen, so daß der Verkehr nicht im geringsten behindert und doch die vollkommene Schließung der Platzwand erzielt ist. Auch die kaum irgendwo übertroffene Schönheit des Josefsplatzes in Wien wurde nur durch Vermittlung zweier Torbogen möglich, weil sonst bei Aufrechthaltung des nötigen Verkehres die wunderbar großartige Zusammenfassung der drei Hauptwände dieses Platzes nicht durchführbar gewesen wäre. Ähnlich wie hier sind einfache oder auch triumphbogenartige Torwege für städtischen Wagen- und Fußgeherverkehr geradezu bei allen Residenzen zu finden. Würde man hiezu Schloß- und Rathausportale größeren Umfanges nehmen, so ergäbe sich eine unübersehbare Fülle von Variationen, in welche gerade dieses fruchtbare Motiv schon gekleidet wurde. Das alles kümmert aber den modernen Städteerbauer gar nicht.

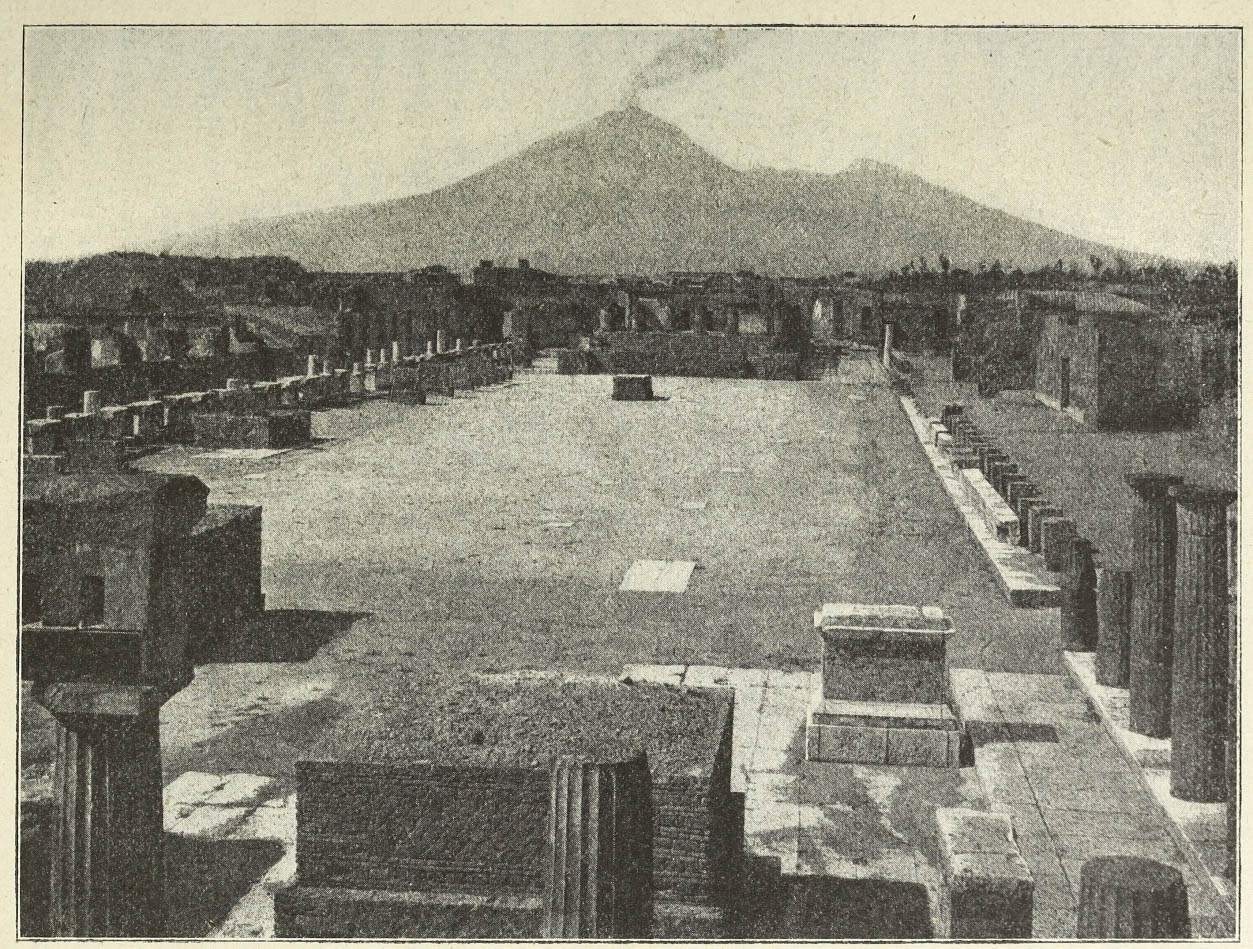

Um auch hier den Vergleich mit der Antike nicht zu verlieren, sei noch an den Torweg erinnert, durch welchen das Forum zu Pompeji (Abb. 31) beschritten werden konnte.

Die Hilfsmittel älterer Zeit zum Behufe des Abschließens von Plätzen sind noch nicht erschöpft. Es verbleiben noch zu nennen die Säulenhallen. Der größte Platz Roms, der Petersplatz (siehe das Titelbild), wurde nur durch eine solche Kolonnade gebildet, aber auch zur Füllung von Lücken wurde dieses Motiv häufig mit bestem Erfolg verwendet. Zuweilen gehen die Motive des überbauten Torweges und der Kolonnaden ineinander über wie beim Domplatz zu Salzburg; zuweilen verwandeln sich die Kolonnaden in architektonisch gegliederte Abschlußwände, wie bei S. M. Novella zu Florenz, oder gehen gänzlich in hohe Einfriedungsmauern über mit einfachen oder triumphbogenartigen Einfahrten, wie an der alten bischöflichen Residenz zu Bamberg (von 1591); am Rathause zu Altenburg von Arch. N. Grohmann (1562-1564); an der alten Universität zu Freiburg i. B. und an zahlreichen anderen Orten.

Auch an einzelnen Monumentalbauten waren früher offene Loggien, teils in höheren Stockwerken, wie am Rathause zu Halle vom Architekten N. Hofmann, 1548, oder am Rathause zu Köln vom Architekten W. Vernicke, 1569, teils ebenerdig viel häufiger als jetzt. Von den zahlreichen Beispielen seien nur erwähnt: die Arkaden des Rathauses zu Paderborn, des Rathauses zu Ypern, das 1621-1622 vom Architekten J. Sporemann erbaut wurde, ferner die Arkaden des alten Rathauses zu Amsterdam, die Arkadendurchgänge des Rathauses zu Lübeck, der Laubengang des Gewandhauses zu Braunschweig, das Rathaus zu Brieg mit seiner oberen Loggia zwischen zwei Ecktürmen und von den vielen Marktplätzen mit Laubengängen der zu Münster und der zu Bologna sowie der Portico dei servi zu Bologna. Ebendaselbst

Abb. 31. Forum zu Pompeji

wäre auch an die schöne Halle des Pal. del Podestà zu erinnern, ferner an den prächtigen Bogendurchgang von Monte vecchio in Brescia, an die schönen Loggien zu Udine und von S. Annunziata zu Florenz. Endlich findet sich das Motiv des offenen Säulenganges noch mannigfach ausgebildet in den Hofarchitekturen, Klosterkreuzgängen, Friedhöfen etc.

Alle die aufgezählten Anordnungen und Bauformen vereinigen sich ungezwungen zu einem ganzen System des Platz-einschließens in älterer Zeit. Im Gegensatze dazu erstrebt man in neuerer Zeit auch eine Freilegung der Plätze. Was das zu bedeuten hat, dürfte nach dem Bisherigen klar sein. Es kommt dies der Vernichtung der alten Plätze gleich. Wo immer ein solches Unglücksprojekt zur Durchführung kam, war die Raumwirkung für immer verloren.