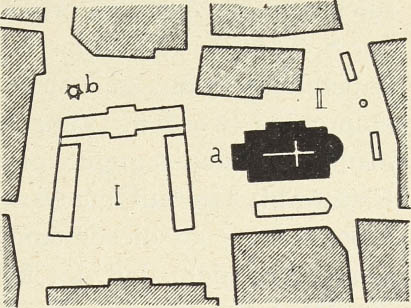

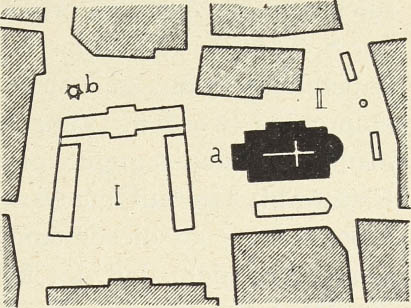

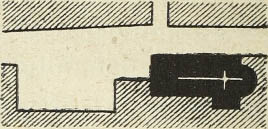

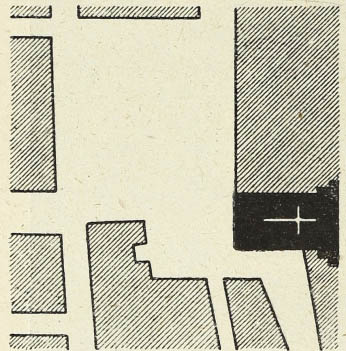

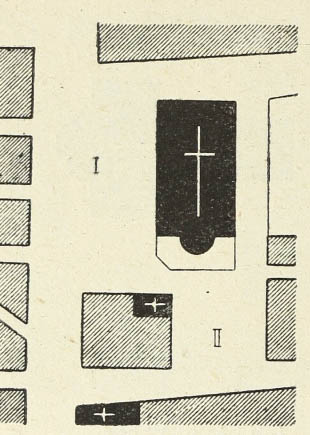

Abb. 9.

NÜRNBERG.

I. Marktplatz. II. Frauenplatz.

a. Marienkirche. b. Der schöne Brunnen.

Fast alle Aufstellungen von Brunnen oder Monumenten, wie sie die Alten durchgeführt haben, sind lehrreich in bezug auf Ausnützung der gegebenen Verhältnisse. So klar wie in der Antike liegen die Grundsätze in Mittelalter und Renaissance aber auch hier wieder nicht zutage. Beim römischen Forum ist die Freihaltung der Mitte sozusagen handgreiflich. Wer das nicht merkt, der merkt überhaupt nichts. Sogar im Vitruv kann man es lesen, daß die Mitte nicht den Statuen, sondern den Gladiatoren gehörte. Verwickelter wird die Frage in jüngerer Zeit. Abgesehen davon, daß sich die Fälle von Aufstellungen in der Mitte der Plätze mehr und mehr häufen, je mehr die Entwicklung sich unserer Zeit nähert, so scheint die Wahl der Aufstellungsorte von Brunnen oder Standbildern in vielen Fällen jeder Definition zu spotten. Geradezu unbegreifliche Orte kommen vor, und doch muß man sich gestehen, daß, wie beim David des Michelangelo, ein feines Gefühl dennoch die Wahl leitete, denn alles stimmt zum besten. So stehen wir vor einem Rätsel — dem Rätsel des natürlichen unbewußten Kunstgefühles, das bei den alten Meistern sichtbar Wunder wirkte ohne Ästhetikparagraphen- und Regelkram; während wir mit Reißschiene und Zirkel hinterher gelaufen kommen und so feine Fragen der Empfindung mit plumper Geometrie zu lösen vermeinen.

Halbwegs mag’s noch gelingen, diesem unbewußten Schaffen in einem einzelnen Falle hinter die Kulissen zu gucken, die Gründe der guten Wirkung herauszubringen und in Worte zu schmieden. In dem nächsten und wieder nächsten Falle scheint alles aber immer wieder anders zu liegen und eine Verdichtung zu einer allgemein gültigen Hauptregel kaum denkbar. Dennoch muß der Versuch gewagt werden, auch verstandesmäßig uns die Sache klar zu machen, denn es ist ja nur zu deutlich, daß wir das natürliche Gefühl in dieser Angelegenheit schon längst verloren haben und somit unbewußt das Richtige nicht mehr zu treffen vermögen. Die Beweise hiefür werden sich in dem Folgenden alsbald in geradezu erschreckender Weise häufen. Da hilft nichts, als die eingeschlichene Krankheit der starren geometrischen Regelmäßigkeit wieder mit dem Gegengifte verstandesmäßiger Theorie zu bekämpfen. Dieser Ausweg allein bleibt uns noch übrig, um uns wieder zur Freiheit des Konzipierens der alten Meister hindurchzuarbeiten, um mit Bewußtsein dieselben Mittel wieder zu gebrauchen, welche in den Zeiten traditioneller Kunstübung die Bildner unbewußt auf rechter Fährte erhielten.

Die vorliegende Frage scheint klein und enge begrenzt, und dennoch ist sie schwer mit Worten zu erfassen. Ein Gleichnis, aus dem gewöhnlichen Leben gegriffen, mag vielleicht über die Schwierigkeit einer Definition hinweghelfen, nur muß im voraus gebeten werden, an der scheinbaren Trivialität desselben keinen Anstoß zu nehmen.

Es ist merkwürdig, daß Kinder, wenn sie bei ihren Spielen auch ihrem innewohnenden Kunsttriebe in Zeichnungen oder Modelierarbeiten freien Lauf lassen, stets ähnliches hervorbringen, wie man es bei den noch rohen Kunstprodukten primitiver Völker findet. Auch in bezug auf Monumentaufstellung kann man ähnliches bemerken. Die beliebte Winterunterhaltung, welche diese Parallele zuläßt, ist das sogenannte Schneemannaufstellen. Diese Schneemänner stehen auf denselben Plätzen, auf welchen sonst unter Umständen nach alter

Methode Monumente oder Brunnen zu erwarten wären. Wie kam nun diese Aufstellung zu Stande? Sehr einfach. Man denke sich den freien Platz eines Marktfleckens am Lande, dicht beschneit, und hierhin und dorthin verschiedene Wege ausgetreten oder ausgefahren, so sind das die natürlichen, durch den Verkehr bereits gegebenen Kommunikationslinien, zwischen welchen dann, unregelmäßig verstreut, vom Verkehre unberührte Flecke übrigbleiben, und auf diesen stehen unsere Schneemänner, weil nur dort der erforderliche reine Schnee gefunden wurde.

Auf eben solchen vom Verkehre unberührten Stellen erheben sich in den alten Gemeinwesen aber auch die Brunnen und Monumente. Man begreift dies sogleich noch besser, wenn man alte Städtebilder des Mittelalters und auch noch der Renaissance betrachtet und nicht übersieht, wie da meist die Plätze ungepflastert und sogar ungeebnet den Erdboden zeigen, mit ausgefahrenen Wegen, Wassergerinnen u. dgl., wie bei uns noch auf den Dörfern. Kommt es da z. B. zur Anlage eines Brunnens, so wird er doch selbstverständlich nicht mitten in den Hohlweg des Fahrgeleises gesetzt, sondern auf irgend eine der zwischen den Kommunikationsrichtungen gelegenen Platzinseln. Wächst dann das Gemeinwesen allmählich zu einem größeren Ganzen bei -zunehmendem Reichtume, so wird der Platz geebnet und gepflastert, aber der Brunnen bleibt auf seinem Orte. Wird auch dieser endlich durch einen neuen, kostbareren ersetzt, so bleibt er meist wieder an derselben Stelle. So hat jeder dieser Orte seine Bedeutung, seine Geschichte, und man begreift nun, warum Brunnen und Monumente nicht in den Hauptachsen des Verkehres, nicht in der Mitte der Plätze, auch nicht in der Visur von Hauptportalen, sondern mit Vorliebe seitwärts von alldem liegen, auch im Norden, wo antikrömische Traditionen nur schwer verständlich wären. Man begreift nun, warum in jeder Stadt, auf jedem Platz, die Anordnung immer wieder eine verschiedene wird, weil auch die Einmündungen der Straßen, die Verkehrsrichtungen, die ehemaligen Platzinseln, die ganze geschichtliche Entwicklung der Plätze eben verschiedene sind; man begreift, warum zuweilen auch die Mitte der Plätze gewählt erscheint und warum spätere Monumente häufiger nach neueren, symmetrischen Schablonen aufgestellt sind, während gerade die offenbar auf ältester Grundlagebasierenden Marktbrunnen am häufigsten unsymmetrisch auf solchen Platzinseln sich finden, und zwar gewöhnlich neben einer in der Hauptecke des Platzes einmündenden Hauptstraße. Es mag da einst

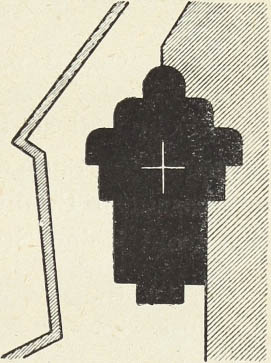

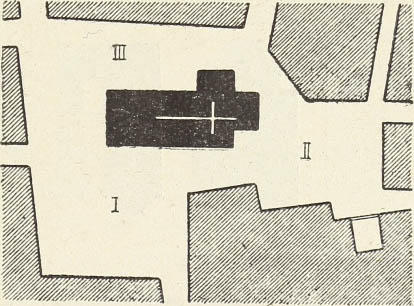

die Tränkung der Zugtiere und anderes maßgebend eingewirkt haben, und dabei blieb es. Hervorragendere Beispiele dieser Art sind: Die Aufstellung des sogenannten schönen Brunnens am Marktplatze zu Nürnberg, wie sie aus beistehender Planskizze von Abb. 9 zu entnehmen. Ferner die wieder etwas anders geartete Aufstellung des Brunnens am Marktplatze zu Rothenburg ob der Tauber (Abb. 10). In den meisten deutschen Städten findet sich die Nürnberger Aufstellung wiederholt, seltener eine der Rothenburger Spielart ähnliche Platzwahl, fast nie stehen aber nachweislich alte, erbgesessene Brunnen im geometrischen Mittelpunkte des Platzes.

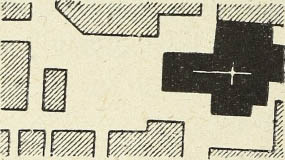

Abb. 9.

NÜRNBERG.

I. Marktplatz. II. Frauenplatz.

a. Marienkirche. b. Der schöne Brunnen.

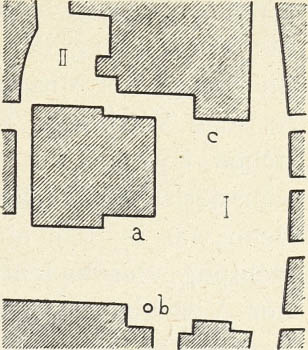

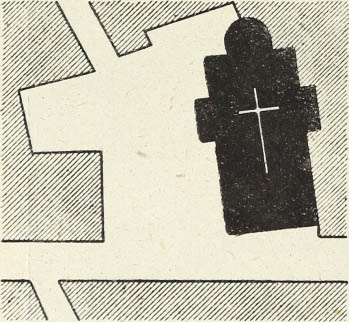

Abb. 10.

ROTHENBURG o. d. TAUBER.

I. Marktplatz. a. Rathaus.

b. Brunnen.

c. Trinkstubei.

In Italien können als Beispiele dieser Aufstellung genannt werden: Der Brunnen vor dem Palazzo vecchio auf der Signoria zu Florenz; der Brunnen vor dem Palazzo commu-

nale zu Perugia; ferner die Anlage auf Piazza Farnese zu Rom, wo der Brunnen gleichfalls an der Straßenflucht steht und nicht in der Achse des Palastes oder in der Platzmitte.

Von Monumentaufstellungen dieser Art ist eine der lehrreichsten die des Reiterbildes des Gattamelata von Donatello vor S. Antonio zu Padua. Diese merkwürdige, total unmoderne Aufstellung kann gar nicht eindringlich genug dem Studium empfohlen werden. Zunächst ist man frappiert wegen des groben Verstoßes gegen unsere ewig gleiche, einzige moderne Platzwahl. Hierauf merkt man die vortreffliche Wirkung des Monumentes an dieser sonderbaren Stelle, und endlich überzeugt man sich, daß, im Mittelpunkte des Platzes aufgestellt, die Wirkung nicht entfernt so groß sein könnte. Die Wegrückung aus der Mitte aber einmal zugegeben, folgt alles übrige, auch die Herausdrehung auf die Straße, von selbst.

Zu der antiken Regel, die Monumente am Rande der Plätze herum zu stellen, gesellt sich also die weitere echt mittelalterliche und mehr nordische: Monumente, besonders aber Marktbrunnen, auf den toten

Punkten des Platz Verkehres aufzustellen. Beide Systeme

durchdringen sich oft genug. Beiden Fällen gemeinsam ist die Vermeidung der Verkehrsrichtungen, der Platzmitten und überhaupt der Mittelachsen und eine überaus günstige künstlerische Wirkung. Auffallend ist, wie sich bei diesem natürlichen System die Anforderungen des Verkehres und der künstlerischen Wirkung gegenseitig decken, aber begreiflich, denn was in dem einen Sinne die Freihaltung der Verkehrsrichtung, das bedeutet in dem anderen Falle die Freihaltung der Visurrichtung. Daß auch die Sehrichtung auf Hauptportale, hervorragend ausgestattete Gebäudeteile etc. nicht durch Monumente verstellt werden sollte, ist leicht begreiflich, denn in diesem Falle stört das Monument Ansicht und Genuß des Gebäudes, und umgekehrt sind reich und mannigfach gegliederte Bauteile der denkbar ungünstigste Hintergrund für ein Monument. Demzufolge müssen auch aus rein künstlerischen Rücksichten Monumente aus den Mittelachsen zur Seite rücken, wie dies schon im alten Ägypten ausnahmslos der Fall war. Ähnlich wie Pharaonenbilder und Obelisken neben den Tempelpforten, steht Gattamelata und die kleine Säule neben dem Eingang auf dem Domplatz. Das ist das ganze heute bereits so schwer verständlich gewordene Geheimnis.

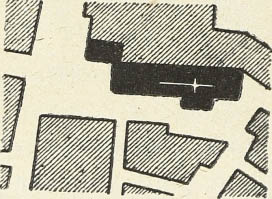

Aber nicht bloß den Monumenten und Brunnen gegenüber gilt die Regel der Freihaltung der Mitte, sondern auch in bezug auf Gebäude, besonders Kirchen, welche gleichfalls heute fast ausnahmslos in die Mitte der Plätze gestellt werden, ganz entgegen der älteren Gepflogenheit. Die nähere Untersuchung dieser Verhältnisse lehrt, daß Kirchen früher, besonders in Italien, nicht freistehend aufgeführt wurden. In Italien stehen mit diesem Anbauen oder Einbauen der Kirche an einer, zwei oder drei Seiten auch beachtenswerte Platzbildungen im Zusammenhang, welche nunmehr in Untersuchung zu ziehen sind.

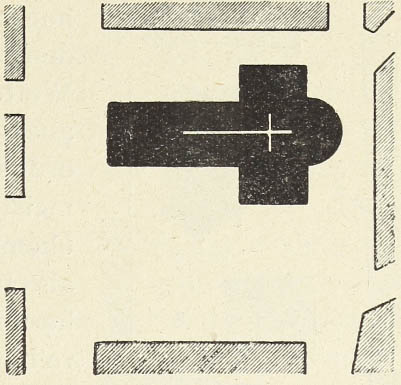

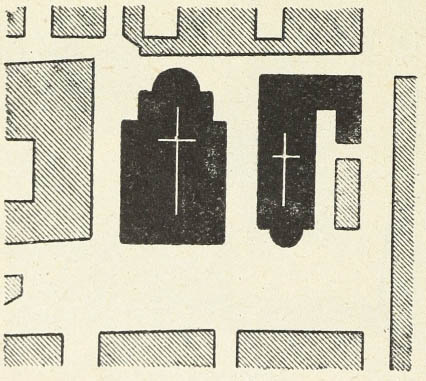

Abb. 11.

PADUA: S. Giustina.

Eine ganze Musterkarte von verschiedenen Einbauungen bieten die Kirchen von Padua. Nur an einer Seite angebaut ist da S. Giustina (Abb. 11), an zwei Seiten S. Antonio und del Carmine, die Jesuitenkirche an eineinhalb Seiten. Die vorliegenden Plätze sind sehr unregelmäßig.

In Verona sind sämtliche Kirchen ein- oder wenigstens angebaut, und nur das eine Streben deutlich erkennbar, vor dem Hauptportal einen größeren Platz herauszubekommen. Es ist dies so bei dem Dom (Abb. 12), bei S. Fermo Maggiore (Abb. 13), bei S. Anastasia (Abb. 14) und anderen. Man sieht es allen diesen Plätzen an, daß jeder seine Geschichte hat, aber wirkungsvoll sind sie alle, und die Kirchen selbst kommen mit den Hauptfassaden und Portalen zur ruhigen, bedeutenden Wirkung.

Ebenso sind auch in Piacenza alle Kirchen (selbst der Dom) eingebaut. Der Domplatz liegt vor dem Hauptportal, in dessen Richtung eine Straße mündet (Abb. 16).

Seltener kommt die Lage des Kirchenplatzes an der Seite vor, wie in beistehender Abb. 17, welcher Fall dem Stadtplan von Palermo vor S. Cita entnommen ist.

Abb. 13.

VERONA: S´Fermo Maggiore.

Abb. 12.

VERONA: Domplatz.

Schon diese Fälle allein und ihr Kontrast zu dem ganz entgegengesetzten modernen System legen es nahe, über diesen interessanten Punkt noch genauer nachzusehen. Hiezu eignet sich wohl keine Stadt besser als Rom, mit seiner Fülle von

hervorragenden Kirchenbauten.

Abb. 14.

VERONA: S. Anastasia.

Das Ergebnis ist in der Tat überraschend, denn unter 255 Kirchen sind:

an einer Seite angebaut ........41 Kirchen

zusammen............................... 255 Kirchen.

Dazu kommt noch zu bemerken, daß unter den nur sechs freistehenden sich gerade zwei moderne Kirchen, die protestantische und englische, befinden, während die bloß vier übrigbleibenden an den Rand oder in die Ecke eines Platzes zurückgedrängt erscheinen, wofür in Abb. 18 der Typus gegeben ist. Auch diese Form der Aufstellung ist eigentlich nicht in modernem Sinne gehalten, denn danach müßte gerade so wie bei Monumenten das Zentrum des

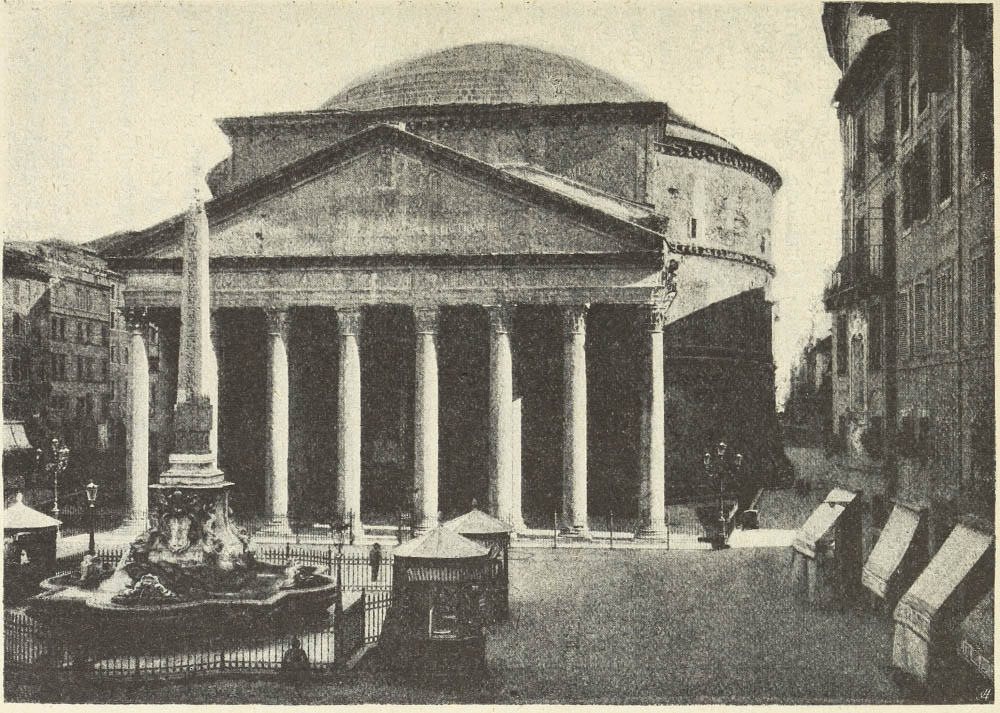

Abb. 15. Das Pantheon in Rom.

Kirchengrundrisses genau mit dem Zentrum des Platzes übereinstimmen. Für Rom kann es somit als Regel gelten, daß Kirchen niemals freistehend aufgeführt wurden. Beinahe dasselbe gilt aber für ganz Italien. In vielen Städten sind sämtliche Kirchen eingebaut, so in Pavia, Vicenza (wo nur der Dom freisteht, Abb. 19), Cremona, Mailand (mit Ausnahme des Domes,), Venedig, Neapel, Palermo (mit Ausnahme des Domes, Abb. 20), Reggio (samt Dom), Ferrara und zahlreichen anderen. Auch die in Abb. 18 bis 20 angegebenen Freistellungen stimmen wieder nicht mit der modernen Aufstellung, wohl aber mit der antiken Monumentaufstellung am Rande der Plätze, und ist dieses bei Bauwerken in noch höherem Grade wichtig als bei Monumenten, denn nur dann, wenn sie auf nicht zu großem Platze

aus entsprechender Entfernung gesehen werden können, kommen sie hinlänglich zur Geltung.

Abb. 16.

PIACENZA: Piazza del Duomo.

Abb. 17.

PALERMO: S. Cita.

Eine eigentümliche Anordnung zeigt der Domplatz von Brescia, Abb. 21, welche aber ganz gut zu dem geschilderten System paßt, da die Domfassade als Begrenzung des Domplatzes dient.

Diesem festgeschlossenen und sichtlich mit Bewußtsein durchgeführten Systeme läuft bekanntlich unser modernes schnurgerade entgegen.

Wir scheinen es gar nicht anders für möglich zu halten, als daß jede neue Kirche mitten auf ihren Bauplatz gestellt wird, damit sie ringsherum freiliegt. Diese Aufstellung hat aber nur Nachteile und keinen einzigen Vorteil. Für das Bauwerk ist diese Aufstellung die ungünstigste, weil der Effekt sich nirgends konzentriert, sondern ringsherum gleichmäßig zersplittert. So ein freigelegtes Bauwerk bleibt ewig eine Torte am Präsentierteller. Ein lebensvolles, organisches Verwachsen mit der Umgebung ist da von vornherein ausgeschlossen; ebenso die erfolgreiche Hervorrufung von Perspektiveffekten, für welche ein Raum zum Zurücktreten, ein Platz von ähnlicher Bildung, wie am Theater die Bühne, erforderlich ist, in dessen Hintergrund die zu überschauende Fassade angebracht sein müßte.

Auch für den Bauherrn ist diese Aufstellung unter allen die ungünstigste, denn sie zwingt dazu, mit großen Kosten ringsherum die langen Fassaden architektonisch und dekorativ auszuführen mit kostspieligem, ringsum laufendem Steinsockel, Hauptgesimse etc.

Abb. 18.

LUCCA: S. Michele.

Abb. 19.

VICENZA.

Wenn man durch teilweisen Einbau das alles sparen würde, so könnten alle unsere bei Kirchen übrigbleibenden Hauptfassaden von oben bis unten aus Marmor ausgeführt werden und es blieben noch Geldmittel übrig zu figuralem Schmuck und dergleichen. Das wäre denn doch ganz etwas anderes als die monotone Herumführung derselben (vielleicht wegen Sparens sogar dürftigen) Gesimsungen ringsherum in endlosem Umgang, wobei noch zu bedenken kommt, daß man alles auf einmal doch niemals sehen kann. Eine solche Auf-

Stellung der Kirche ist aber auch für den Gebrauch schlecht denn eine baulich geschlossene Verbindung mit dem zugehörigen Kloster oder Pfarrhof oder einer Schule wäre aus vielfachen Gründen hochgradig erwünscht, besonders für den Winter und für Zeiten schlechten Wetters. Am allerschlechtesten kommt aber bei dieser und nur bei dieser Anordnung der Platz selbst weg. In den meisten Fällen bleibt dann von dem ehemaligen Platz einfach nichts übrig, als eine bestenfalls breitere Straße ringsherum. Die Benennung als Platz (z. B. Karolinenplatz im IV. Bezirke in Wien etc.) wirkt dann nahezu komisch.

Trotz alledem und alledem; trotz des Umstandes, daß gerade diese Anordnung in jeder Beziehung sich als schlecht erweist, trotzdem die gesamte Geschichte des Kirchenbaues dagegen ist, trotzdem werden heute in der ganzen Welt Neubauten von Kirchen fast ausnahmlos frei in die Mitte der Plätze gestellt. Ist das nicht geradezu Unzurechnungsfähigkeit?

Abb. 20.

PALERMO: I. Piazza del Duomo.

Abb. 21.

BRESCIA:

Domplatz mit altem und neuem Dom.

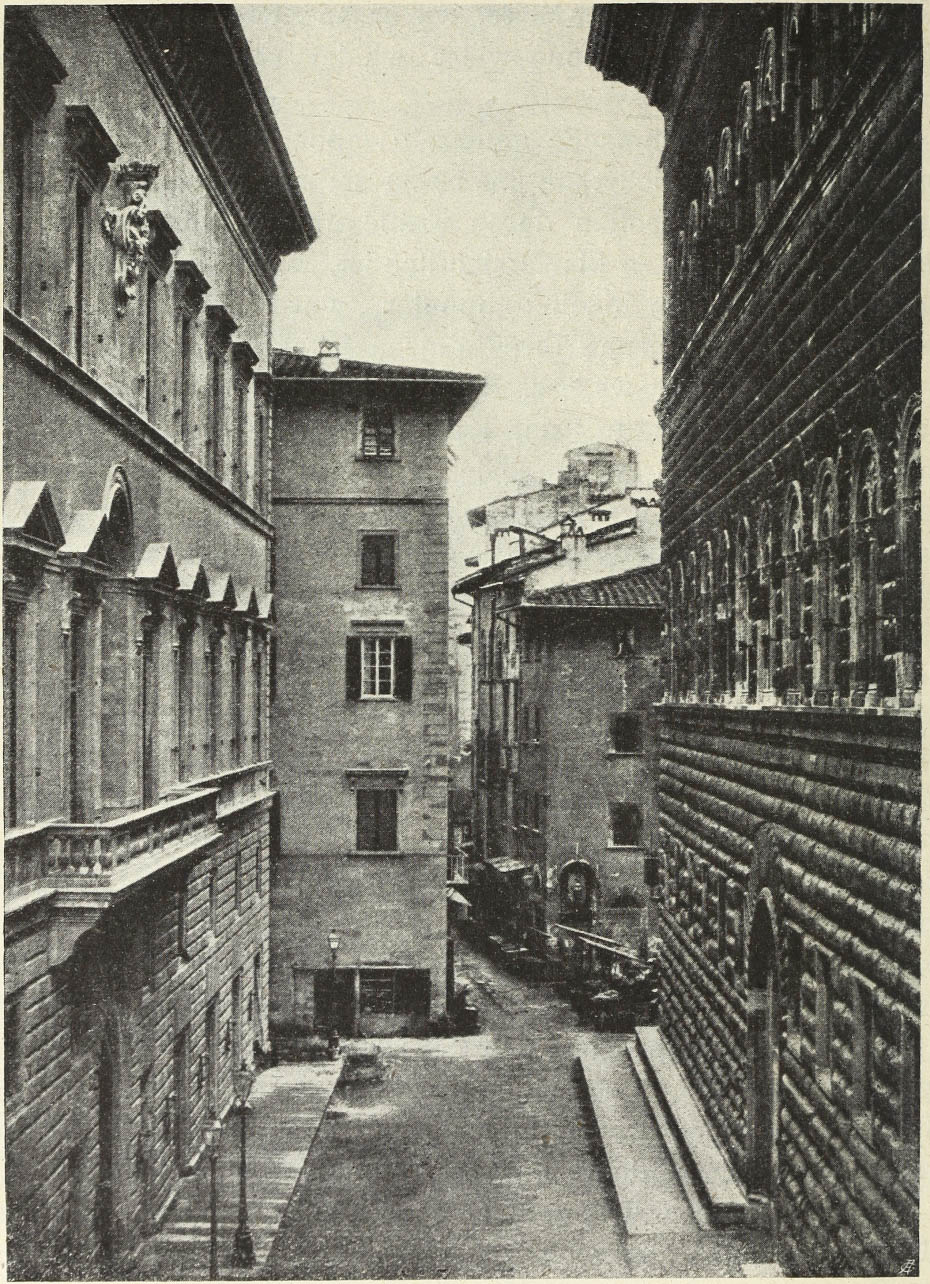

Für Theater, Rathäuser etc. gilt ganz das gleiche. Immer lebt man in dem Wahn, daß man alles sehen müsse, daß ringsherum eine einförmige Raumleere das einzig Richtige sei. Daß diese Raumleere, schon an und für sich höchst langweilig, auch jede Mannigfaltigkeit des Effektes zerstört, wird nicht bedacht. Wieherrlich die gewaltigen Quadermassen florentinischer Paläste auch in den schmalen Hinter-gäßchen wirken, kann man selbst aus bildlichen Darstellungen (s. Abb. 22) erkennen. Doppelt kommt ein solcher Palast zur Geltung: einmal auf der Seite, wo er an einem freieren Platz steht, in anderer Wirkungsweise wieder rückwärts in dem engen Gäßchen.

Dem Zeitgeschmacke genügt es aber nicht, die eigenen Schöpfungen möglichst ungünstig zu stellen, auch die Werke der alten Meister sollen durch Freilegung beglückt werden, selbst dann, wenn es klar ersichtlich ist, wie dieselben eigens in ihre Umgebung hineinkomponiert wurden und die Freilegung ohne Zerstörung ihres ganzen Effektes gar nicht vertragen können. So wäre z. B. in Wien die glücklicherweise aufgegebene Freilegung der Karlskirche geradezu ein monumentales Unglück gewesen. Die Hauptfassade mit den beiden seitlichen Durchgängen, ähnlich wie bei S. Peter in Rom, ist durch dieses Bindungsmotiv ganz unverkennbar auf beiderseitigen Gebäudeanschluß berechnet, wenn auch auf anderen als den jetzigen. Dieses Motiv verträgt keine Freilegung, denn man hätte dann zu beiden Seiten zwei große Torbogen, welche nirgends hinführen und auf freiem Platz ein sinnloses Motiv wären. Noch weniger verträgt aber die Kuppel eine Freilegung. Wegen ihres elliptischen Grundrisses würde sie, von der Seite her betrachtet, viel zu breit und unförmlich, geradezu unschön aussehen. Fischer v. E. hat diese Grundform, welche ihm anderseits allerlei Vorteile und Neues gewährte, gewiß nur deshalb gewählt, weil die Seitenansichten ausgeschlossen waren und der Kuppelbau allein in bezug auf die Vorderansicht proportioniert werden konnte. Beraubt man sein Werk dieser notwendigen Voraussetzung der ganzen Konzeption, so wird ihm einfach seine künstlerische Berechtigung geraubt und dem Meister großes Unrecht zugefügt.

Solche Fälle ließen sich noch viel anführen. Es ist eine förmliche Modekrankheit, dieser Freilegungswahn, den R. Baumeister in seinem Handbuch des Städtebaues sogar zur Norm erhebt mit folgenden Worten: "Alte Bauwerke sollten geschont, aber herausgeschält und restauriert 3*

rAbb. 22. FLORENZ: Via degli Strozzi.

werden«, wozu noch aus dem Folgenden hervorgeht, daß sie auch auf freie Plätze und in die Straßenachse gebracht werden sollen durch Umgestaltung ihrer Umgebung. Dieser Vorgang ist denn auch allenthalben in Übung, und ganz besonders blüht die Spezialität des Freilegens von alten Stadttoren. Da wurde das Holstentor in Lübeck, das Tangermündetor in Stendal, das Karlstor in Heidelberg freigelegt und erst jüngst die Freilegung der Porta pia zu Regensburg beschlossen. Eine recht schöne Sache so ein freigelegtes Stadttor, um das man herumspaziert, statt hindurchzugehen!