I. BEZIEHUNG ZWISCHEN BAUTEN, MONUMENTEN UND PLÄTZE

Im Süden Europas, besonders in Italien, wo nicht nur die antiken Stadtanlagen, teilweise wenigstens, sondern auch viele Gewohnheiten des öffentlichen Lebens sich lange (mitunter bis heute) erhalten haben, sind die Hauptplätze der Städte auch bis auf neuere Zeit dem Typus des alten Forums in mehrfacher Hinsicht treu geblieben.

Ein immerhin ansehnlicher Teil des öffentlichen Lebens blieb ihnen erhalten und mit ihm auch ein Teil ihrer öffentlichen Bedeutung sowie manche naturgemäße Beziehung zwischen den Plätzen und den sie umgebenden Monumentalbauten. Die Unterscheidung in Agora oder Forum einerseits und Marktplatz anderseits blieb aufrecht. Ebenso das Streben, an diesen Hauptpunkten der Stadt die hervorragendsten Bauwerke zu vereinigen und diesen stolzen Mittelpunkt des Gemeinwesens mit Brunnen, Monumenten, Statuen, anderen Kunstwerken und historischen Ruhmeszeichen auszuzieren. Diese kostbar geschmückten Plätze waren auch im Mittelalter und in der Renaissance noch der Stolz und die Freude der einzelnen Städte, auf ihnen vereinigte sich der Verkehr, hier wurden öffentliche Feste abgehalten, Schaustellungen veranstaltet, öffentliche Staatsaktionen vorgenommen, Gesetze verkündet und dergleichen mehr. Je nach Größe oder Leitung dieser Gemeinwesen in Italien dienen diesen praktischen Bedürfnissen zwei oder drei solcher Hauptplätze, selten nur einer, indem meist der

Abb. 6. FLORENZ: Die Signoria.

Unterschied zwischen kirchlicher und weltlicher Autorität, den die Antike in dieser Weise nicht kannte, auch bei den Plätzen zum Ausdrucke kam. Demzufolge entstand als selbständiger Typus der Domplatz, gewöhnlich noch mit Baptisterium, Kampanile und bischöflichem Palast umgeben; ferner der weltliche Hauptplatz, die Signoria, und neben beiden gesondert der Mercato. Die Signoria (s. als Beispiel Abb. 6) gehört als Vorplatz zur fürstlichen Residenz und ist außerdem noch mit Palästen der Großen des Landes umgeben, mit historischen Denkmälern und Monumenten geschmückt. Häufig findet sich in irgend einer Weise architektonisch durchgebildet eine Loggia für die Leibgarde oder Stadtwache und damit verbunden oder besonders hergestellt eine erhöhte Terrasse zur Verkündigung der Gesetze und öffentlichen Anzeigen. Das schönste Beispiel hiezu sehen wir in der Loggia dei Lanzi (der Halle der Lanzknechte) zu Florenz (Abb. 7). Am Marktplatz steht fast ausnahmslos das Rathaus, eine Anordnung, welche auch durchgängig bei allen Städten nördlich der Alpen zu beobachten ist. Auch fehlt hier niemals der nach Maßgabe der Mittel möglichst umfangreiche Brunnen mit Bassin, noch heute häufig Marktbrunnen genannt, wenn das fröhliche Treiben des Marktlebens auch schon längst in den glaseisernen Vogelkäfig einer Markthalle gesperrt wurde.

Das alles, nur flüchtig hier in Erinnerung gebracht, bestätigt das noch rege Vorhalten eines öffentlichen Lebens auf den freien Plätzen. Aber auch die höhere künstlerische Potenzierung bis zur Herausbildung eines reinen Kunstwerkes, ähnlich dem der Akropolis von Athen, blieb in neuerer Zeit nicht unversucht. Die Piazza del Duomo zu Pisa ist ein solches Kunstwerk des Städtebaues, eine Akropolis von Pisa. Hier ist alles zusammengetragen, was die Bürger der Stadt an kirchlicher monumentaler Kunst in bedeutenderem Umfange und Reichtum zu schaffen im Stande waren: der herrliche Dom, der Kampanile, das Baptisterium, der unvergleichliche Campo santo; dagegen alles Profane,

Abb. 7. Loggia dei Lanzi (Florenz).

Alltägliche ausgeschieden. Die Wirkung dieses von der Welt abgeschiedenen und doch an edelsten Werken menschlichen Geistes so überreichen Platzes ist daher eine überwältigende; kaum dürfte ein nur halbwegs künstlerisch empfindsamer Mensch sich der zwingenden Gewalt dieses mächtigen Eindruckes verschließen können. Da ist nichts, das unsere Gedanken zerstreut, nichts, das uns an die gewöhnliche Geschäftigkeit des Tages erinnert, da stört uns den Anblick der ehrwürdigen Domfassade kein aufdringlicher Kramladen eines modernen Schneiders oder das Gerümpel eines Kaffeehauses nebst dem Geschrei der Kutscher und Dienstmänner, da herrscht Ruhe, und die Geschlossenheit der Eindrücke befähigt unser Gemüt, die hier angehäuften Kunstwerke zu genießen, zu verstehen.

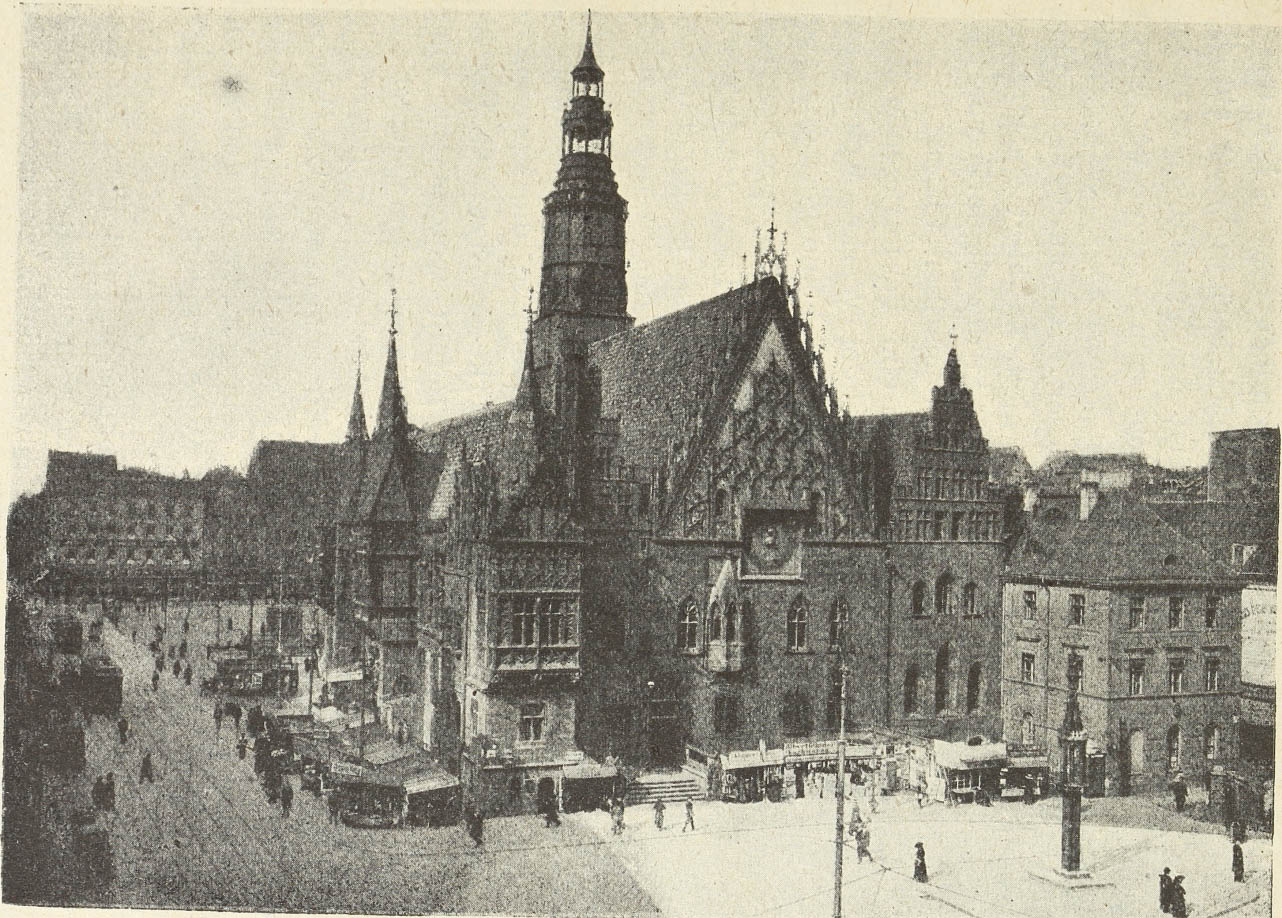

In solcher Reinheit steht der Domplatz von Pisa allerdings beinahe einzig da, obwohl manches, wie die Situierung von S. Francesco zu Assisi oder der Certosa zu Pavia etc., nahe hinanreicht. Im allgemeinen ist die neuere Zeit der Bildung so reiner Akkorde nicht eben günstig, sie liebt gleichsam mehr kontrapunktische Arbeit und demgemäß fließen auch die vorher aufgezählten Typen des Domplatzes, der Signoria und des Marktplatzes nur zu häufig in allen denkbaren Gruppierungen ineinander. Es ergeht da dem Städtebau, selbst im Vaterlande der antiken Kunst, eben nicht anders als dem Palast und Wohnhausbau selbst. Auch diese bilden nicht mehr ein einziges Urmotiv stetig weiter, sondern verbinden die Urform des nordischen Hallenbaues mit der Urform des südländischen Hofhauses. Ideen und Geschmacksrichtungen vermengen sich mannigfaltig sowie die Völker selbst sich vermischen; das Gefühl für das einfach Typische geht mehr und mehr verloren. Am längsten unzersetzt erhielt sich die Gruppierung der Marktplätze als ständigen Zugehöres zum Rathaus unter Beigabe des nie fehlenden Marktbrunnens. Es ist hinlänglich bekannt, wie viele prächtige Stadtbilder auch der Norden dieser Kombination verdankt. Aus der Fülle des hierüber vorhandenen Stoffes, sei nur eines, ohne besondere Wahl, herausgegriffen: das Rathaus zu Breslau mit dem Marktplatz (Abb. 8), dessen Bild genugsam die vielfältigen malerischen Reize vorführt, welche dieser Vereinigung entspringen.

Bei dieser Gelegenheit sei eine kleine vorgreifende Bemerkung gestattet. Es ist nicht vorgefaßte Tendenz dieser Untersuchung, jede sogenannte malerische Schönheit alter Städteanlagen für moderne Zwecke neuerdings zu empfehlen, denn besonders auf diesem Gebiete gilt das Sprichwort: Not bricht Eisen. Was sich aus hygienischen oder anderen zwingenden Rücksichten als notwendig herausgestellt hat, das muß geschehen und sollen darüber noch so viele malerische Motive über Bord geworfen werden müssen. Diese Überzeugung darf uns jedoch nicht hindern, alle, auch bloß malerische Motive des alten Städtebaues genau zu untersuchen und in Parallele mit den modernen Verhältnissen zu setzen, damit wir ganz klar sehen, wie die Frage auch nach ihrer künstlerischen Seite hin steht, damit wir bestimmt erkennen, was sich denn für uns von den Schönheiten des alten Städtebaues etwa noch retten läßt und das wenigstens als Erbgut festhalten. Dies vorausgesetzt, bleibe es an dieser Stelle noch dahingestellt, was und wieviel wir von den Motiven unserer Vorfahren auch heute noch verwenden können; dagegen sei vorläufig rein theoretisch festgestellt, daß in Mittelalter und Renaissance noch eine lebhafte praktische Verwertung der Stadtplätze für öffentliches Leben bestand und im Zusammenhange damit auch eine Übereinstimmung zwischen diesen und den anliegenden öffentlichen Gebäuden, während sie heute höchstens noch als Wagenstandplätze dienen und von einer künstlerischen Verbindung zwischen Platz und Gebäuden kaum mehr die Rede ist. Heute fehlt die mit Säulenhallen umgebene Agora bei den Parlamentshäusern, die weihevolle Ruhe bei den Universitäten und Domen, das Menschengedränge mit aller Geschäftigkeit des Marktlebens bei den Rathäusern und überhaupt der Verkehr gerade dort, wo er im Altertume am

Abb. 8. BRESLAU: Der Rathausplatz.

regsten gewesen ist, nämlich bei den öffentlichen Monumentalbauten. Es fehlt also nachgerade alles, was bisher als Merkmal alter Platzherrlichkeit hervorgehoben werden konnte.

In ganz ähnlicher Weise hat sich auch in bezug auf die figurale Ausschmückung der Plätze das Verhältnis genau ins Gegenteil verkehrt, und zwar nicht zum Vorteile der neuen Anlagen. Der Reichtum antiker Foren an Statuen wurde schon erwähnt; daß sich von dieser Art Kunstliebe großen Stiles ein gut Teil noch weiter erhielt, bestätigt ein einziger Blick auf das bereits vorgeführte Bild der Signoria von Florenz und der Foggia dei Lanzi an demselben Platze.

Speziell in Wien blüht zurzeit eine hervorragende Bildhauerschule und die Zahl bedeutender Werke, welche aus derselben hervorgegangen, ist wahrlich keine geringe; aber — wenige ausgenommen, von denen noch zu sprechen sein wird — sie zieren nicht die öffentlichen Plätze, sondern nur die öffentlichen Bauten. Reich und kostbar ist der Figurenschmuck der beiden Hofmuseen, ebenso das in dieser Richtung bereits Ausgeführte und nicht minder das noch Auszuführende am Parlamentsgebäude. Die beiden Hoftheater, das Wiener Rathaus, die neue Universität, die Votivkirche erhielten zahlreiche vorzügliche Werke der figuralen Plastik. Die Votivkirche soll allmählich gefüllt werden mit einer Reihe grabmalähnlicher Monumente nach dem Muster der alten Dome. Auch an der Universität und am österreichischen Museum wurde hiemit bereits begonnen. Wo bleiben aber die öffentlichen Plätze? Da verkehrt sich sofort das gewonnene erfreuliche Bild in sein gerades Gegenteil und so verhält es sich nicht nur in Wien, sondern mehr weniger überall.

Während bei Monumentalbauten so viel Platz für figurale Ausstattung sich ergibt, daß Kommissionen zusammenberufen werden müssen, um nur ausfindig zu machen, was man da alles hinstellen soll, findet sich oft nach jahrelangem Suchen in einer ganzen Stadt kein Platz, auf dem auch nur eine einzige Statue nach Wunsch untergebracht werden könnte, obwohl sie allesamt leerstehen. Das ist doch gewiß sonderbar. Nach langem Suchen werden noch obendrein die riesig großen, leeren neuesten Plätze endlich allesamt als untauglich verworfen, und man bringt schließlich das lange unterstandslose Monument auf einem kleinen alten Platz unter. Das ist noch sonderbarer! Dieses Schicksal erfuhr das schöne Gänsemädchen, das lange umherirrte, bis es ein bescheidenes Plätzchen in einer Straßenecke fand; desgleichen Vater Haydn, der endlich auch auf einem kleinen alten Platz zu allgemeiner Zufriedenheit anlangte. Vater Radetzky ergeht es genau so, denn der neue Prachtplatz, für den er bestimmt war, erwies sich bei der Schablonenprobe als zweifellos untauglich, und somit soll dieses mächtige Monument wieder auf einem alten, ohnehin schon beschränkten, mit Brunnen und Mariensäule versehenen Platz Aufstellung finden. Wenn es glücklicherweise dazu kommt, wird das Kunstwerk sicher hier zu voller Geltung kommen und eine gewaltige Wirkung ausüben, wofür sorglos jeder Künstler, der solche Wirkungen im voraus zu übersehen vermag, die volle moralische Verantwortung zu übernehmen nicht anstehen wird.*)

Vielleicht das drastischeste Beispiel moderner Verkehrtheit bildet die Geschichte des Davidkolosses von Michelangelo, welche zu Florenz, der Heimat und hohen Schule alter monumentaler Pracht, sich ereignete. Dort stand das riesige Marmorbild an der Steinwand des Palazzo vecchio links neben dem Haupteingange auf der von Michelangelo selbst gewählten Stelle. Keine moderne Kommission würde diesen Platz gewählt haben, dafür könnte man getrost sein Haupt zum Pfand setzen; die öffentliche Meinung würde den Vorschlag dieses anscheinend geringfügigsten und schlechtesten Platzes entweder für Scherz oder Wahnwitz halten. Michelangelo wählte ihn aber, und Michelangelo soll einiges von solchen Dingen verstanden haben. Dort stand das Bildnis von 1504 bis 1873. Alle jene, welche das merkwürdige Meisterwerk an dieser merkwürdigen Stelle noch gesehen haben, geben Zeugnis von der ungeheueren Wirkung, welche es gerade hier auszuüben vermochte. Im Gegensatze zur verhältnismäßigen Beschränktheit des Platzes und leicht vergleichbar mit den vorbeigehenden Menschen schien das Riesenbild noch in seinen Dimensionen zu wachsen; die dunkle, einförmige und doch kräftige Quadermauer des Palastes gab einen Hintergrund, wie er zur Hervorhebung aller Linien des Körpers nicht besser hätte ersonnen werden können. Einen Teil dieser Wirkung kann man noch an der großen Photographie der Alinari erkennen. Seither steht der David in einem Saale der Akademie unter eigens hiefür gebauter Glaskuppel unter Gipsgüssen, Photographien und Kohledrucken nach Werken Michelangelos als Muster zum Studium und als Untersuchungsobjekt für Historiker und Kritiker. Es gehört eine besondere geistige Vorbereitung dazu, alle die bekannten Empfindung ertötenden Momente eines solchen Kunstkerkers, Museum genannt, zu überwinden, um endlich zu einem Genuß des erhabenen Werkes sich durchzuarbeiten. Damit war dem kunsterleuchteten Zeitgeiste aber noch nicht Genüge getan. David wurde auch in Bronze gegossen in der Größe des Originales und auf weitem freien Ringplatz (natürlich haarscharf im Zentrum des Zirkelschlages) außerhalb Florenz auf Viale dei colli aufgestellt auf hohem Postament; voran eine schöne Aussicht, rückwärts Kaffeehäuser, seitlich ein Wagenstandplatz, quer durch einen Korso, ringsherum Baedeker-Rauschen. Hier wirkt das Standbild gar nicht, und man kann oft die Meinung verfechten hören, daß die Figur nicht viel über Lebensgröße sein könne. Michelangelo hat es also doch besser verstanden, seine Figur aufzustellen, und die Alten haben dies durchweg besser verstanden als wir heutzutage.

Der entscheidende Gegensatz zwischen einst und jetzt in diesem Falle besteht darin, daß wir immer möglichst großartige Plätze für jedes Figürchen suchen und dadurch die Wirkung drücken, statt sie durch einen neutralen Hintergrund, wie ihn in ähnlichem Falle Porträtisten für ihre Köpfe sich wählen, zu heben.

Ein anderes Moment hängt damit enge zusammen. Die Alten stellten ihre Monumente und Figuren, wie sich zeigte, an den Wänden ihrer Plätze herum, wofür auch die zwei vorher beigegebenen Ansichten von der Signoria in Florenz ein sprechendes Zeugnis abgeben. An den Wänden eines Platzes herum ist aber Raum genug für Hunderte von Figuren, die alle gut stehen werden, weil sie stets (wie dies beim Falle des David gezeigt wurde) dort einen günstigen Hintergrund finden. Wir aber halten nur die Mitte des Platzes für dazu geeignet, woher allein es schon kommt, daß wir auf jedem noch so großen Platze bestenfalls nur eine einzige Aufstellung machen können. Wenn aber der Platz unregelmäßig ist und sonach ein Mittelpunkt sich geometrisch nicht abzirkeln läßt, dann können wir nicht einmal dieses einzige Monument unterbringen und der Platz muß für ewige Zeiten vollständig leer bleiben.

Diese Erwägung führt aber zu einem anderen Grundsatz alter Städteanlagen, dem der folgende Absatz gewidmet ist.