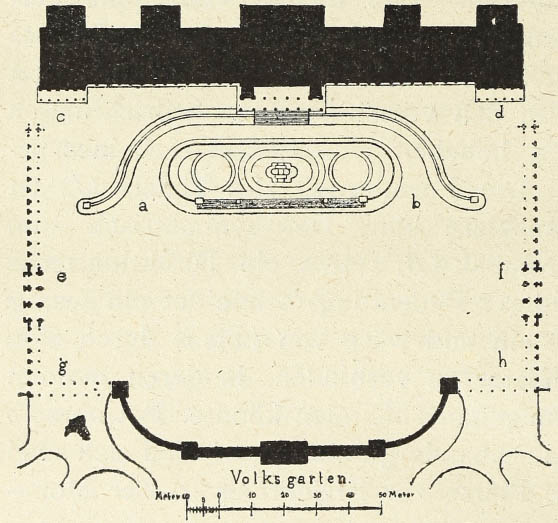

Abb. 112.

Projektskizze einer Platzanlage vor dem Parlamentshaus.

XII. BEISPIEL EINER STADTREGULIERUNG NACH KÜNSTLERISCHEN GRUNDSÄTZEN.

In dem unmittelbar Vorhergehenden wurden absichtlich nur einfachste Formen des Stadtbaues nach dem Maßstabe der großen Vergangenheit gemessen und zu verbessern gesucht. Zur vollständigen Abrundung des Ganzen soll nun hier noch ein Beispiel großen monumentalen Stiles gegeben werden. Hiezu eignet sich vielleicht keine moderne Großstadt so vortrefflich wie gerade Wien, denn hier kam eine der größten Stadterweiterungen mit dem Aufgebote außergewöhnlicher Mittel zu Stande, und diese Entwicklung fiel noch überdies in eine merkwürdig günstige Zeit, in welcher durch ganz Mitteleuropa Kunst und Kunstwissenschaft sich mächtig entfalteten, in welcher einerseits die Errungenschaften der älteren Münchener Bauperiode schon Vorlagen, anderseits aber die große Gärung des Stilstudiums noch nicht abgeschlossen war und die Geister sich in einem freudigen Zustande höherer Erregung befanden.

Das große Werk wurde aber nicht bloß mit Feuereifer, sondern auch mit bedächtiger Umsicht in Angriff genommen und wenn heute nicht alle die hochfliegenden Erwartungen von damals, was den dereinstigen künstlerischen Effekt der Neuanlage betrifft, erfüllt erscheinen, so kann der detaillierten Untersuchung dieser Umstände schon an dieser Stelle die Bemerkung vorausgeschickt werden, daß immerhin verdorben ist, wie manche meinen, sondern daß alles Fehlende noch leicht errungen werden könnte. Man darf nur das ungeheure Werk in seinem jetzigen Zustand noch nicht als vollendet betrachten.

Allerdings sind die großen monumentalen Bauten vollendet und an diesen läßt sich nichts mehr ändern. Das wollen wir aber auch nicht, denn wir sind glücklich, sie so wohlgeraten zu besitzen. Aber die Plätze und Straßen vor ihnen und nebenher! Das ist vom Standpunkte künstlerischer Wirkung alles falsch und schlecht angelegt, und doch hätte dieser Teil des ganzen Werkes, nämlich die eigentliche Parzellierung, noch weit schlechter, nämlich unverbesserlich, geraten müssen, wenn man nicht mit solcher Vorsicht dabei zu Werke gegangen wäre. Drei Grundgedanken waren es, welche es ermöglichten, daß eine heute noch lebensfähige Anlage zu Stande kam. Erstens, daß möglichst weite Räume überhaupt unverbaut belassen wurden, wodurch eine weitere Ausbildungsfähigkeit auch heute noch vorhanden ist. Zweitens, daß der Stadterweiterungsplan absichtlich dem Pariser Muster nahegehalten wurde. Hiedurch wurde gleichfalls einiges an Großräumigkeit gewonnen und kam manche Erinnerung an die Grundsätze der Barocke zum Durchbruche, wie die Perspektivansicht des Schwarzenbergpalais und die Gruppierung des Schwarzenbergplatzes. Die Ausnützung des großen barocken Musters wäre freilich in Wien selbst nähergelegen, als auf dem Umwege über Paris, wo man diese Typen nicht mehr rein aus zweiter Hand bekam, während gerade in Wien die herrlichsten Originalbeispiele selbst Vorlagen. Aber man muß gerecht sein. Damals galt eben die Barocke noch nichts, sie war damals die bestverlästerte Kunstweise, und barock war gleichbedeutend mit verderbt, unschön, entartet. Weitaus die größte Idee von wirklicher organisatorischer Weisheit liegt aber darin, daß absichtlich mit den minder wichtigen Teilen begonnen wurde, denen erst später die großen Monumentalbauten folgen sollten, während der mächtigste Baukomplex, die Hofmuseen und der Burgbau, für den Schluß aufgespart wurde in richtiger Voraussicht des auch tatsächlich eingetretenen Umstandes, daß an der Hand einer so

umfangreichen Bauentfaltung die künstlerischen Kräfte selbst sich entwickeln und zu den größten Leistungen erst heranreifen müßten. So kam es denn, daß wirklich die Kraft mit den höheren Zielenwuchs und zuletzt für den majestätischen neuen Burgplatz (siehe Seite 130) auch noch zu guter Stunde der rechte Meister gefunden wurde.

Nur das eine könnte behauptet werden und wurde auch schon behauptet, daß dieser Künstler, welcher für Dresden ein so großartiges Projekt zu verfassen vermochte, schon früher herbeizuziehen gewesen wäre, aber auch das bedarf einer Einschränkung, denn G. Semper war damals in Zürich vergraben und sein unausgeführt gebliebenes Dresdener Projekt so gut wie verschollen; auch wird der Kenner unserer Kunstentwicklung Bedenken tragen dürfen, ob ein Semper-sches Stadterweiterungsprojekt damals hätte verstanden und zur Durchführung empfohlen werden können, wo man an der Möglichkeit einer so bedeutungsvollen Bautätigkeit in weiten Kreisen überhaupt noch zweifelte und alles noch in viel engerem Gesichtskreis betrachtete als heute. Ein in antikem Geiste kolossal angelegtes Stadterweiterungsprojekt wäre zu Beginn der ganzen Bewegung wahrscheinlich als Utopie betrachtet worden. Für Leistungen größten Stiles mußte die Zeit selbst erst reif werden. Sie gelangte zur Reife und mit dieser trat auch die Berufung Sempers noch zur rechten Zeit ein. Wäre diese früher erfolgt, so würden die für das zeitgenössische Fassungsvermögen noch zu großen Baugedanken wahrscheinlich am Papiere geblieben sein, während sie jetzt einer glücklichen Vollendung entgegenreifen.

Der gegenwärtige Standpunkt ist nach alledem der folgende: Gelungen sind die Bauten; nicht gelungen die Parzellierung. Glücklicherweise ist aber so viel leerer Raum vorhanden, daß die Schäden der letzteren noch behoben werden können.

Wirkliche Beispiele dürften dies am deutlichsten zeigen und so sei denn ohneweiters mit der Beschreibung der beigege-

benen Skizzen zur Umgestaltung eines Teiles der Wiener Stadterweiterung begonnen.

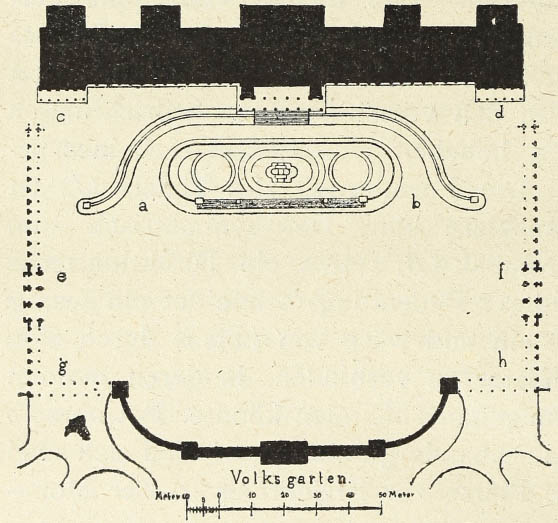

Es stellt Abb. 110 die Umgestaltung des Platzes vor der Votivkirche dar. Nach dem bisherigen Bestand ist dies einer derjenigen Zwickelplätze, wie sie bei gebrochenem Blockrastrum sich stets von selbst ergeben mit aller dieser Gattung anhaftenden Fehlern. Der Platz trennt sich nicht von den Straßen (Währingerstraße und Universitätsstraße) und zerfließt förmlich in die Umgebung. Von der Geschlossenheit eines künstlerischen Eindruckes kann da keine Rede sein. Votivkirche, Universität, Chemisches Laboratorium und die verschiedenen Häuserblöcke stehen da einzeln und haltlos herum ohne jede Gesamtwirkung. Statt sich gegenseitig durch geschickte Aufstellung und auch Zusammenstimmung im Effekte zu heben, spielt jedes Bauwerk gleichsam eine andere Melodie in anderer Tonart. Wenn man die gotische Votivkirche, die im edelsten Renaissancestil erbaute Universität und die den verschiedensten Geschmacksrichtungen huldigenden Miethäuser zugleich überschaut, ist es nicht anders, als ob man eine Fuge von S. Bach, ein großes Finale aus einer Mozartschen Oper und ein Couplet von Offenbach zu gleicher Zeit anhören sollte. Unerträglich! Geradezu unerträglich! Was müßten das für Nerven sein, die davon nicht unangenehm berührt werden! Geradezu widerwärtig ist der brutale Effekt, den die beiden Hauskuppeln an der Währingerstraße im Gegensatze zu dem edlen, zarten Bau der Votivkirche hervorbringen. An und für sich sind die Fassaden dieser Häuser ja pompös erdacht und routiniert durchgeführt, aber paßt denn das neben die Votivkirche?! Besonders die geschweifte Pagodenkuppel, die da doch sichtlich wieder nur deshalb so aufdringlich gehalten wurde, um den Effekt der nebenstehenden älteren Kuppel noch zu überbieten, wirkt geradezu verletzend. Wie soll denn da eine künstlerisch abgerundete Platzwirkung zu Stande kommen, wenn jeder Architekt selbstgefällig nur darauf ausgeht, die Werke seiner Nachbarn in Schatten zu stellen und nach Möglichkeit um

Abb. 110. Projekt zur Umgestaltung des Votivkirchenplatzes.

ihre Wirkung zu. bringen. Derlei muß das Ensemble eines Platzes gerade so zerstören, wie im Drama die Wirkung einer großen Szene vernichtet wird, wenn die Träger der zweiten und dritten Rollen vordringlich die ersten sein wollen und die Energie des Direktors oder Regisseurs fehlt, der sie auf ihren Platz zurückverweist. Da wäre die starke Hand eines gleichsam bautechnischen Regisseurs schon bei der Konsenserteilung dringend nötig, und zwar um so dringlicher, als ein Fehler auf dem Gebiete des Bauwesens nachträglich meist nicht mehr beseitigt werden kann.

In dem vorliegenden Falle ist jedoch eine Sanierung möglich, und zwar infolge des zweiten Hauptfehlers dieses sogenannten Platzes, nämlich: seiner ungeheuren Größe. Diese endlose Raumleere leistet ihr möglichstes, um die Wirkung des herrlichen Kirchenbaues auf ein Minimum herabzudrücken. Man denke sich die Votivkirche an Stelle von Notre Dame in Paris oder an Stelle des Stephansdomes zu Wien. Welche Wirkung! Man denke sich umgekehrt den Stephansdom an Stelle der Votivkirche auf diesem formlosen, öden Platzmonstrum stehen. Seine Wirkung würde da ungemein zusammenschrumpfen. Nur die Aufstellung und die ganz ungeschickte Parzellierung sind hier Schuld daran, daß man oft hören kann: Die Votivkirche sei zu klein geraten, sie sehe wie ein Modell aus und nehme sich besonders von der Seite sonderbar aus. Beides ist richtig, aber die Ursache dieser unbefriedigenden Wirkung liegt nicht in dem meisterhaft durchgeführten Bau, sondern im Platz. Es wurde ja schon früher hinlänglich dargetan, daß ein gotischer Kirchenbau die volle Freilegung und vor allem eine gänzlich freie Seitenansicht aus großer Entfernung nicht verträgt.

Hiemit sind die Ursachen des Übels bloßgelegt. Eine Sanierung ist jetzt nicht mehr schwer anzugeben. Es müssen die vorhandenen Baueffekte auseinandergehalten und die Schönheiten der Votivkirche in das richtige Licht gestellt werden nach den Erfahrungen bei ähnlichen Bauwerken, nach den Lehren guter alter Domplatzanlagen. Die Außen-

Wirkungen eines gotischen Domes, welche durch geschickte Platzformierungen auf ein Maximum zu bringen wären, sind aber die der Hauptfassade mit den hochragenden Türmen, wozu ein Tiefenplatz erfordert wird, die der Seitenfassade, bei welcher die hohen Türme einerseits und der unsymmetrisch schräg abfallende Chorumgang aus dem Bilde auszuscheiden wären, und endlich die wieder eigenartige Wirkung des Kapellenkranzes, der am schönsten in Übereckansicht wirkt mit seinen vielen perspektivischen Überschneidungen, den verschiedenen Richtungen der Strebebogen, den zahlreichen Fialen und dergleichen. Daß allen diesen Anforderungen infolge der ungeheuren Weite des leeren Raumes auch heute noch entsprochen werden kann, zeigt die beistehende Projektskizze von Abb. 110. Nach dieser ist vor der Hauptfassade ein großes Atrium gedacht, dem die Aufgabe zufällt, die Hauptfassade zur Geltung zu bringen und mittels der Verbauung der Parzellen G und H die unpassende Umgebung unschädlich zu machen. Was zunächst die Größe dieses Kirchenplatzes betrifft, so ist dieselbe mit 75 m Breite (also um die Hälfte breiter als der Markusplatz) und mit 104 m Länge nach den guten Beispielen alter Plätze viel zu bedeutend.

Als Atrium würde nach alten Mustern ein quadratischer Platz genügen von nicht viel größerer Seitenlänge als die Kirchenfassade breit ist. Die überwiegende Mehrzahl von alten Kirchenplätzen ist dem Flächenmaße nach beiläufig so groß wie die von der Kirche selbst bedeckte Fläche. Wünscht man aber einen möglichst großen, imposanten Platz, dann kann man ihn etwa dreimal so groß an-legen. Ein noch größerer Platz wäre der Wirkung bereits abträglich und außer Verhältnis mit dem Bauwerk. In diesem weitesten Ausmaße wäre das Atrium (D) hier angenommen, weil die Dimensionen der benachbarten Ringstraße und die bisherige Gewohnheit, hier Ausmaße größter Art zu sehen, dies rechtfertigen. Die ringsherum laufenden spitzbogigen Arkaden sollten möglichst zierlich im Detail, etwa auch an geeigneter Stelle mit Maßwerk im Stile der Kirche (natürlich in Stein) durchgeführt werden, aber alles so, daß es lediglich der Steigerung des Eindruckes der Kirchenfassade dienstbar bleibt. Aus diesem Grunde wären die Arkaden selbst möglichst schlank und hoch zu halten und ohne jeden unmittelbaren Stockwerksaufsatz abzudecken, während die Gebäudekomplexe (G und H) hinter ihnen nur gerade hoch genug werden dürften, daß die über sie hinwegstreichenden Visurrichtungen die schon als störend bezeichneten Gebilde der bombastischen Zinshauskuppeln nicht mehr treffen. In dieser Visurrichtung müßte die Höhenentwicklung der Neubauten ihre Begrenzung finden, d. h. gegen das Atrium niedriger, gegen die Straße höher. Bei den Eingängen c, d, e und in den Ecken des Platzes könnte der stetige Umgang noch monumentaler ausgestattet werden. An den beiden Langseiten wäre eine allmähliche Bereicherung durch Denkmäler, Wandfresken und dergleichen zu denken, so daß der ganze Raum endlich mit Kunstwerken sich füllen würde, wie der berühmte Campo santo zu Pisa und ähnliches. Die Mitte des schönen freien Platzes wäre dann ebenfalls dazu geeignet, eine Fülle von größeren und kleineren Monumenten aufzunehmen, während die gegenwärtige unförmliche Fläche ohne jeden inneren Halt dazu nicht taugt. Auch ein oder zwei Brunnen würden ganz gut passen, denn sie gehören von alters her zum Atrium und ebenso eine richtig komponierte Gartenanlage. Diese müßte den Raum unmittelbar vor der Kirche und einen breiten Streifen in der Längenachse von e bis A freilassen. Seitlich vom Haupteingange e an den schrägen Gangteilen würden selbst größere Bäume und Strauchgruppen nicht schaden. Selbst zur Erholung für Kinder und Erwachsene würde dieses Atrium weit mehr bieten als die jetzigen weitgedehnten und doch zwecklosen Anlagen.

Nicht auf das Flächenmaß kommt es an, sondern auf die richtige Durchbildung. Vom hygienischen Nutzen, der beim Freihalten unserer Räume immer verteidigt wird, kann ja auf dem jetzigen Platz kaum die Rede sein, der allen Unbilden von Wind und Wetter, Sonnenhitze und Staub sowie dem Lärm der Straßen und dem ewigen Tramwaygeläute in geradezu unerträglicher Weise ausgesetzt ist. Die jetzige Sandwüste ist daher auch meist menschenleer, während das hier projektierte Atrium, geschützt gegen Wind und Staub, befreit vom Tumult der Straße, reichlich versehen mit schattigen Ruheplätzen in den Arkaden und zwischen den Büschen neben dem Haupteingang, gewiß gerne zur Erholung aufgesucht würde. In den schrägen Gangteilen neben dem Haupteingange e wären daher auch ganz gut Kaufläden, besonders für Darreichung kleiner Erfrischungen, zulässig und in den versteckten Ecken Zugänge zu beaufsichtigten Bedürfnisorten, während jede direkte Verbindung mit der Kanalisation auf dem ganzen Platz zu vermeiden wäre zum Behufe tunlichster Reinhaltung der Luft. Auch eine kleine Wachestation könnte in den Baukomplexen G und II untergebracht und von den Arkaden aus zugänglich sein. In dieser Weise ausgestattet, könnte der Platz D in hygienischer Richtung Bedeutendes leisten, während der jetzige Riesenplatz trotz großer Erhaltungskosten in dieser Beziehung nichts bietet, weil die Organisation mangelt. Die künstlerische Wirkung sich vorzustellen, sei dem geneigten Leser überlassen. Künstler würden sich genug finden, welche diese Aufgabe entsprechend zu lösen vermöchten und hiemit wäre denn auch ein Beispiel gegeben, wie es angefaßt werden müßte, geistiges künstlerisches Kapital in einer Stadtanlage zu investieren. Es müßten Aufgaben gestellt sein, dann werden die künstlerischen Lösungen schon folgen; wenn man aber mit dem Blockrastrum anfängt, das künstlerische Aufgaben nicht enthält, dann wundere man sich nicht, wenn künstlerische Lösungen ausbleiben.

Das Äußere von dem Baukörper G wäre als Verlängerung der Universitätsstraße zu den dort befindlichen Bauten zu stimmen und ebenso das Äußere der Miethausbauten auf der Grundfläche H. So erübrigt noch die Ausstattung des gegen die Ringstraße liegenden Kopfes der ganzen Anlage. Hier wäre zunächst eine mächtige Torbogenarchitektur bei e notwendig und diese dürfte außen nicht gotisch gehalten werden, sondern am besten im Stile italienischer Hochrenaissance wie die Universität, da sie mit dieser zugleich überschaut werden könnte, während die Stileinheit mit dem Innern des Atriums durchaus nicht nötig ist, da diese Außenarchitektur niemals gleichzeitig mit der gotischen Votivkirche oder den gotischen Arkaden des Atriums gesehen werden kann. Der Stilkonflikt würde hiedurch gerade so aufgehoben durch Verlegung der Stilgrenze ins Innere des Mauerkernes, wie man Unregelmäßigkeiten der Bauplätze durch dasselbe Mittel unsichtbar machen kann. Es bleibt immer dieselbe Regel zu befolgen, nämlich das, was man zu gleicher Zeit überschauen kann, soll zusammenpassen und um das, was man nicht sehen kann, braucht man sich nicht zu kümmern. So folgt man den Spuren tatsächlicher Wirkung und kann nie irregehen. Neben der triumphbogenartigen Mittelpartie bei e würden sich noch zwei höhere Stirnseiten bei f und g ergeben, welche zur Aufstellung zweier großer Brunnen wie geschaffen wären. Das alles fertiggestellt, bliebe vorne noch ein Raum frei, groß genug, um die Votivkirche noch einmal darauf zu stellen, so endlos groß ist dieser Platz. Dort wäre dann die geeignete Stelle (k) für ein Denkmal erster Größe. Unter der Voraussetzung des geschlossenen architektonischen Hintergrundes von f bis g würde hier ein Monument derart wirken können, daß jeder Bildhauer mit Freude an einen Entwurf dafür gehen könnte.

Noch einfacher lösen sich, wie von selbst, die übrigen Forderungen. Durch Verbauung der Parzelle J nebst Torbogen a entsteht der für die Seitenansicht wünschenswerte Platz E. Der Torbogen a hätte die rechte Platzseite für den Anblick geschlossen zu erhalten und würde den Eingängen bei c entsprechen, ohne deshalb eine langweilige, starre Symmetrie zu veranlassen an einer Stelle, wo sie, der ganzen

Formation des Platzes und der gleichfalls unsymmetrischen Kirchenfront entsprechend, nicht passend wäre. Bei b sollte möglichste Enge und jedenfalls keine Durchfahrt angenommen werden, zum Behufe der Kontrastwirkung gegen die offeneren Plätze. Aus demselben Grunde würden bei d die Gebäudetrakte möglichst nahe an die Kirche herangerückt, damit die auf beiden Seiten gleichen Fassaden jedesmal in anderer Weise wirken, einmal im Zustande der Freilegung, einmal im Zustande knapper Verbauung, wie bei den meisten alten Domen. Hiedurch würden auch die Zugänge zum Atrium bei c und bei d jedesmal anders sich ausnehmen und auch auf der einen Seite aus vier Öffnungen, auf der andern aus nur dreien bestehen. Gegen den Gedanken, die Prälatur von B nach J zu verlegen und selbst mit der Kirche in direkte Verbindung zu bringen, könnte man vom rein künstlerischen Standpunkte aus gleichfalls nichts einwenden. Der letzten Bedingung, nämlich auch den Kapellenkranz in Übereckansicht zur Geltung zu bringen, entspricht der Platz F und ist hiezu wohl kaum etwas zu bemerken.

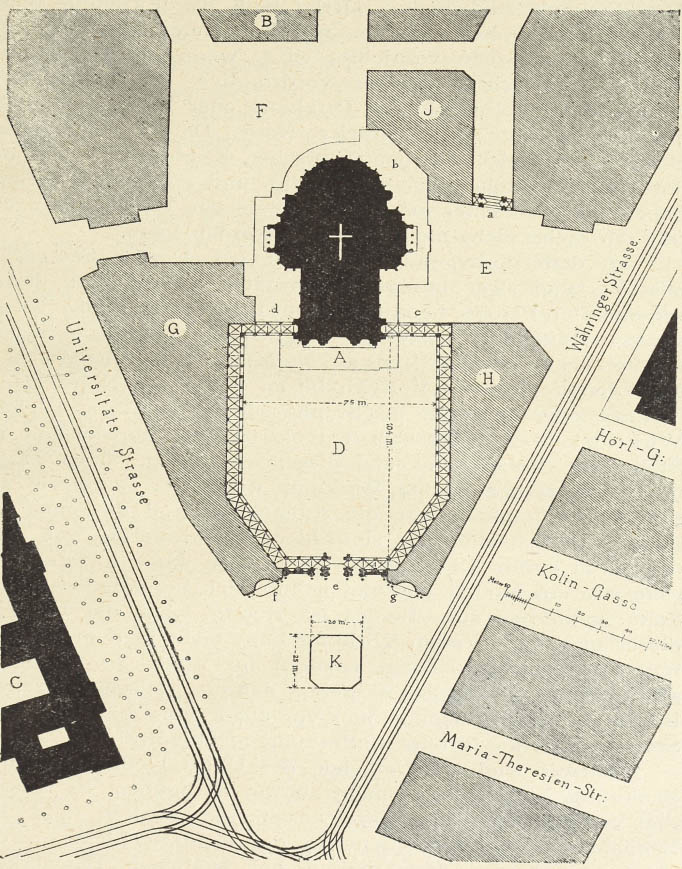

Ähnlich verhält es sich mit dem Rathausplatz. Auch hier kommt es zu keiner Platzwirkung, weil dieser sogenannte Rathausplatz ein nach allen Richtungen hin offenes Terrain darstellt, ohne Geschlossenheit, ohne Zusammenfassen der künstlerischen Effekte nach irgend einer Richtung und weil auch hier die leere Fläche viel zu weit gedehnt ist. Man denke sich das neue Rathaus in eine beschränktere Umgebung, mit stetem Menschengedränge, versetzt, etwa in die innere Stadt am Graben. Hier müßte es eine ungeheure Wirkung hervorbringen, während es in der gegenwärtigen Umgebung lange nicht so kolossal aussieht, als es wirklich ist, weshalb Fremde davon regelmäßig enttäuscht sind und sagen, daß sie sich dasselbe nach den Zeichnungen gewaltiger vorgestellt hätten.

Es gibt in den seitlichen Gartenanlagen einige Punkte, von wo aus gesehen der Bau gigantisch in die Höhe wächst.

Hat man unmittelbar vorher den ungünstigen Standpunkt gerade gegenüber auf der Ringstraße eingenommen, so ist es nicht anders, als ob man plötzlich durch ein Vergrößerungsglas sehen würde, man traut seinen eigenen Sinnen nicht, so sehr hat sich der scheinbare Maßstab infolge der Kontrastwirkung verschoben. Kein Zweifel: das Wiener Rathaus verlangt einen geschlossenen Breitenplatz von geringeren Dimensionen und stilistisch entsprechender Durchführung.

Noch ungünstiger ist die jetzige Situierung des neuen Burgtheaters. Was hätten die alten Meister mit einem so herrlichen Bauwerk und so vielen monumentalen Fassaden ringsherum für eine Fülle von Effekten erzielt! Jede rückwärtige Ecke, einerseits Treppenhaus, anderseits Bühnenhaus, bildet ja für sich allein schon die eine Hälfte eines wundervollen Platzes. Wo blieb aber die andere Hälfte desselben? Der Platz k auf der Seite gegen die Teinfaltstraße ist rettungslos verloren. Die rückwärtige Fassade, welche als Platzwand vortrefflich zu statten käme, wird gleichfalls nicht mehr zur Geltung zu bringen sein. Nur die Ecke gegen die Löwelstraße könnte noch zu einem schönen Platz J ausgestaltet werden, weil hier noch Raum frei ist. Hiedurch könnte auch die jetzige Isolierung des ganzen Baues, der ohne jeden Zusammenhang wie ein erratischer Block dasteht, behoben werden. Am schlimmsten sieht es aber an der Hauptfassade gegen die Ringstraße aus. Die Grundform des Baues verlangt hier eine ganz andere Umgebung. Die vorspringende Rundung verlangt gebieterisch eine Gegenbewegung des davor liegenden Trottoirs zwischen n und o (s. Abb. 111) und ein Zurückweichen des Straßenverkehres. Statt dessen geht an dieser Stelle das Tramwaygeleise knapp vorüber mit einer jede feinere Empfindung geradezu verletzenden Aufdringlichkeit.

Die hiedurch erregte Empfindung ist genau die gleiche wie diejenige, welche eine Ungezogenheit mancher Menschen hervorruft, die darin besteht, daß sie im Gespräch ihrem

Abb 111. Projekt zur Umgestaltung des Rathausplatzes.

Gegenüberstehenden immer näher auf den Leib rücken, bis sie ihn endlich gar bei einem Rockknopf anfassen. Man weicht zurück, aber schon folgt der Peiniger nach, bis er uns beinahe mit der Nase berührt. Man atmet förmlich freier auf, wenn man den Zudringlichen los geworden. Diese Art unanständiger Aufdringlichkeit ist es, mit welcher die Tramway hier unserem vornehmen Bauwerk bis hart an die Stirne heranrückt, während gerade hier eine gewisse Freiheit des Raumes erforderlich wäre. Die Tramway wäre also von hier wegzuverlegen, und zwar am besten schon vom Parlamentshause an und bis zur Votivkirche in die Reichsratsstraße vor dem Rathause vorbei, das vermöge seiner Langfrontentwicklung das unbeschadet vertragen kann.

Dies wären die Bedingungen für die Ausgestaltung von Plätzen an dieser Stelle, und daraus entwickelt sich die Planskizze von Abb. 111.

Durch teilweise Verbauung des zu großen leeren Raumes wäre ein eigener Rathausplatz G zu schaffen, dem ausschließlich die Aufgabe zufiele, auf Grundlage der vorhandenen Rathausarchitektur ein originelles Stadtbild erstehen zu lassen. Zur Erreichung dieser Absicht wären die Formen der seitlichen Arkaden des Rathauses um den ganzen Platz herumzuführen, und ebenso wären entsprechend den vier kleineren Türmen der Rathausfassade in den Ecken c, d, e, f vier Erkertürme zu errichten, aber alles etwas kleiner in den Dimensionen und weniger pompös durchgeführt, damit der mächtige Eindruck des Rathauses hiedurch noch mehr hervorgehoben würde. Aus demselben Grunde dürften alle Gebäude auf den Parzellen E und F nicht die volle Höhe der Wiener Zinshäuser erhalten, sondern um ein oder zwei Stockwerke weniger. Bei H wäre die Platzwand straßenförmig zu durchbrechen, damit auch die Fernsicht auf den Turm von A aus noch ermöglicht wäre. Bei a und b wäre die Platzwand durch triumph-bogenartige Monumente abzuschließen, welche beiläufig wie die Skaliger-Monumente in Verona, nur in viel größeren Di-

mensionen, über einem Mittelbaldachin je ein Reiterstandbild tragen könnten, etwa einen Helden aus der Zeit der Verteidigung Wiens gegen die Türken. Andere kleinere Monumente könnten vor den Erkertürmen dort, wo die Buchstaben c, d, e, f stehen, errichtet und überhaupt in Menge noch aufgestellt werden am ganzen Platzrand entlang. An der Stelle von g und h könnten Brunnen angebracht werden, aber noch besser wäre es, dort ständige Musikpavillons zu bauen, eine regelmäßige Platzmusik einzurichten und auf der einen Seite ein Cafe größten Umfanges und ebenso auf der anderen Seite ein Restaurant. Daß die so vollzogene Verbauung auch mehr Menschen in die Nähe des Rathauses brächte und daß sie auch den Stilkonflikt zwischen den jetzt gleichzeitig sichtbaren, in den verschiedensten Stilrichtungen geschaffenen Bauwerken beheben würde, bedarf keiner besonderen Nachweisung. Die Formierung des Platzes (J) ist gleichfalls aus der Planskizze klar. Der symmetrisch zum Theaterbau gedachte Neubau (B) (etwa ein Direktionstrakt oder auch von selbständiger Bedeutung) schneidet ein wenig in den Volksgarten (C) ein und wäre von l bis m durch eine Kolonnade mit dem Theater zu verbinden, in deren oberem Stock sich ein Verbindungsgang befinden könnte. Bei n und o oder auch noch weiter auseinandergeschoben würden sich zwei hervorragend geeignete Plätze zur Errichtung großer Monumente ergeben.

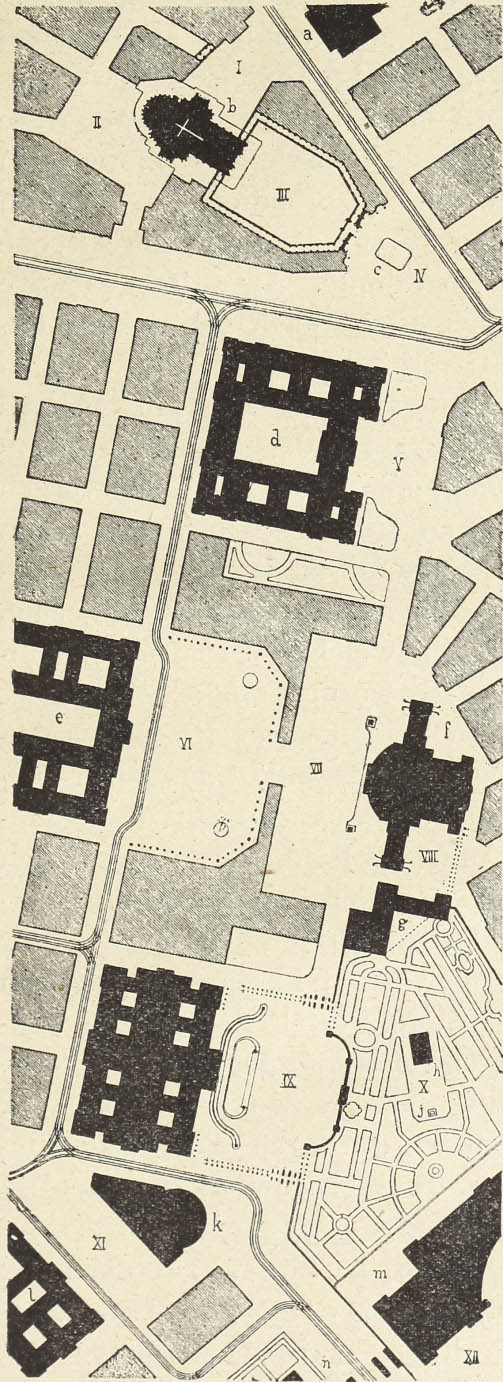

Der Abschluß der ganzen Anlage gegen Universität und Parlament ist aus Abb. 113 zu ersehen.

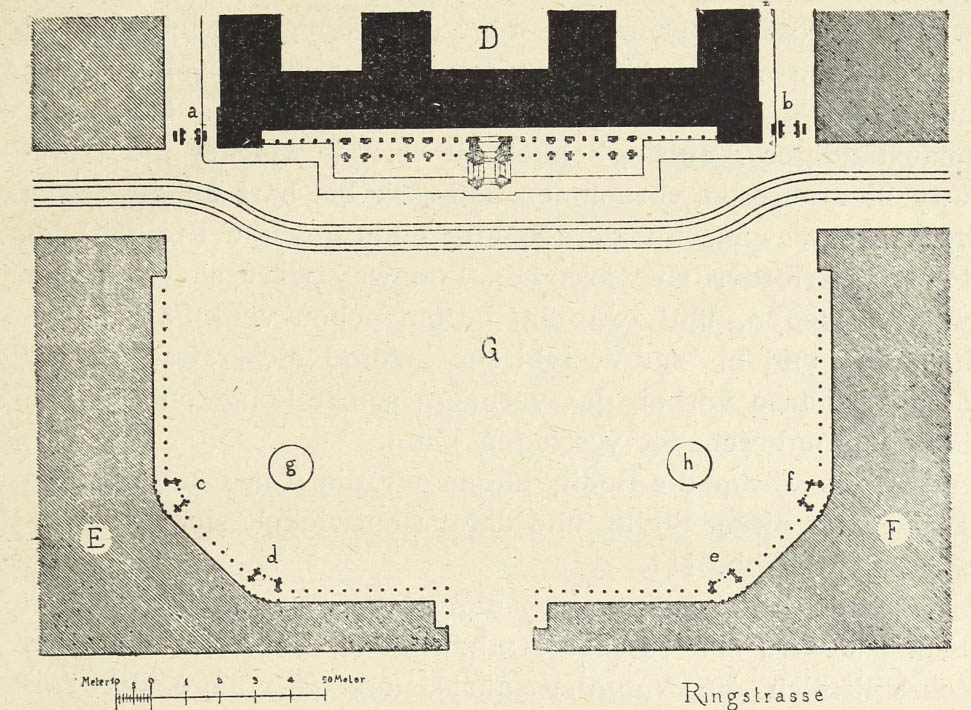

Zwei ähnliche Parzellen an beiden Schmalseiten des Rathausplatzes wurden der Universität und dem Parlamentshaus zugeteilt und als Hauptfront mit den Auffahrtsrampen die Seite gegen die Ringstraße gewählt. Es war dies letztere eine glückliche Wahl, obwohl dabei der Übelstand mit in den Kauf zu nehmen war, daß für eine freiere Ausbreitung der Auffahrtsrampen der Raum ein wenig beschränkt blieb. Besonders beim Parlamentshaus war dies mißlich, und rief es einen langen Kampf hervor um das zuletzt doch von der Ringstraße siegreich behauptete Terrain. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß an allen Unzulänglichkeiten dieser wichtigsten Stelle der ganzen Stadterweiterung, nämlich von den Hofmuseen an bis zur Votivkirche, größtenteils die Ringstraße Ursache ist. Es ist dies bei der Universität so, wo ein ruhiger Platz, welcher der Würde, Bedeutung und architektonischen Ausgestaltung des Baues vollkommen entsprechen würde, kaum mehr zu beschaffen

sein wird, und ist so beim Parlamentshaus, wo aber eine Sanierung noch möglich ist. Kaum an irgend einem anderen Beispiel kann der Widerspruch zwischen Gebäude und Platz, die vollständige Unzweckmäßigkeit der Situation deutlicher gezeigt werden als hier. Das Bauwerk selbst gehört wegen der Tempelform der Risalite und wegen der Detailbildung in bezug auf Stilrichtung der sogenannten griechischen Renaissance an. Die

Abb. 112.

Projektskizze einer Platzanlage vor dem Parlamentshaus.

Massengruppierung (Mittelbau, Eckbauten durch Langtrakte verbunden, Auffahrtsrampe, kleines Gartenparterre) zeigt uns aber eine Vollblutbarockanlage,wie sie nicht schöner er dacht werden könnte und wovon die alten Griechen noch keine blasse Ahnung hatten. Der barocke Schloßbau steht in seinen Grundzügen da vor uns, selbst das tatsächlich unerläßliche Gartenparterre ist im Keime vorhanden (s. Abb. 112 zwischen a und b). Wo bleibt aber die notwendige Aus

gestaltung dieses Motives? Kann man denn einem Bau, der auf große Perspektivwirkung angelegt ist, den unentbehrlichen Vorplatz zum Rücktritt verweigern? Man sollte es nicht für möglich halten, aber der moderne Stadtbau in seiner absoluten Unfähigkeit, die Bedingungen der Kunst auch nur zu begreifen, geschweige denn zu befriedigen, brachte auch das zuwege. Nur die allmähliche Gewöhnung an diese Situation schon während des Baues macht den jetzigen Zustand erträglich; an und für sich ist (künstlerisch genommen) dieser schroffe Widerstreit geradezu unerträglich. Hier muß die Ringstraße weg, hier muß der zum Bau gehörige Vorplatz geschaffen werden. Erst dann würde auch der Bau seinen vollen Reiz entfalten. Man kann hievon einen kleinen Teil schon jetzt empfinden, wenn man im Winter vom Theseustempel aus zwischen den blattlosen Bäumen des Volksgartens und der Ringstraße hindurch das gerade auf Fernwirkung so vortrefflich angelegte Werk betrachtet. Man kann es frei heraussagen, daß die Wiener ihr Parlamentshaus noch gar nicht gesehen haben, denn die richtigen Augpunkte dazu sind durch die Ringstraße verlegt. Es ist gerade so, als ob man eine kostbare Tapete verkehrt an die Wand geklebt hätte, denn alle die architektonischen Schönheiten der Bauwerke kommen auf dieser ganzen Strecke der Ringstraße nicht zur Geltung, nicht mit voller Kraft zum Ausdruck. Diesen Zustand zu verbessern, wäre auch beim Parlamentshaus noch möglich. In Abb. 112 ist ein Versuch skizziert. Zu beiden Seiten von c bis g und von d bis h müßte die Abschließung des Raumes durch ebenerdige Kolonnaden bewerkstelligt werden in der Höhe des Untergeschosses vom Parlamentshaus; außen rundbogig mit einer dem Gebäude entsprechenden Rustika, innen mit Säulenstellung und horizontalem Gebälke, also im wesentlichen nach Art des alten Burgtores, nur zarter in allem durchgebildet, unter genauer Anlehnung an die Formen und Dimensionen des Parlamentshauses. Beiderseits müßte eine dem Hauptgebäude entsprechende Attika mit ähnlichem Relief- und

Statuenschmuck angebracht werden mit einer triumphbogenartigen Unterbrechung bei e und f, auf deren erhöhtem Mittelbau Quadrigen wie am Hauptgebäude Platz fänden. Bei g und h wären freie Eingänge in den Volksgarten anzubringen, was diesen schönen Garten in gute Verbindung mit dem neuen Platz brächte, einen willkommenen Durchgang von hier zur inneren Stadt ermöglichte und wegen Absperrung des jetzigen Einganges durch den neuen Burgtrakt auch einmal erforderlich sein wird. Auf einem solchen Platze wäre dann auch die weitere Vorlegung der Rampe, wie sie ohnehin ursprünglich geplant war, und die Aufstellung großartiger Monumente möglich. Besonders gegenüber dem Parlamentshaus ergibt sich durch einen kleinen Einschnitt in den Volksgarten ein Platz allerersten Ranges zur Errichtung eines großartigen Monumentes, dessen Breitenentwicklung originelle Gruppierungen zuließe und schon deshalb vorteilhaft wäre, weil gerade heute diese Variante nur mehr selten vorkommt.

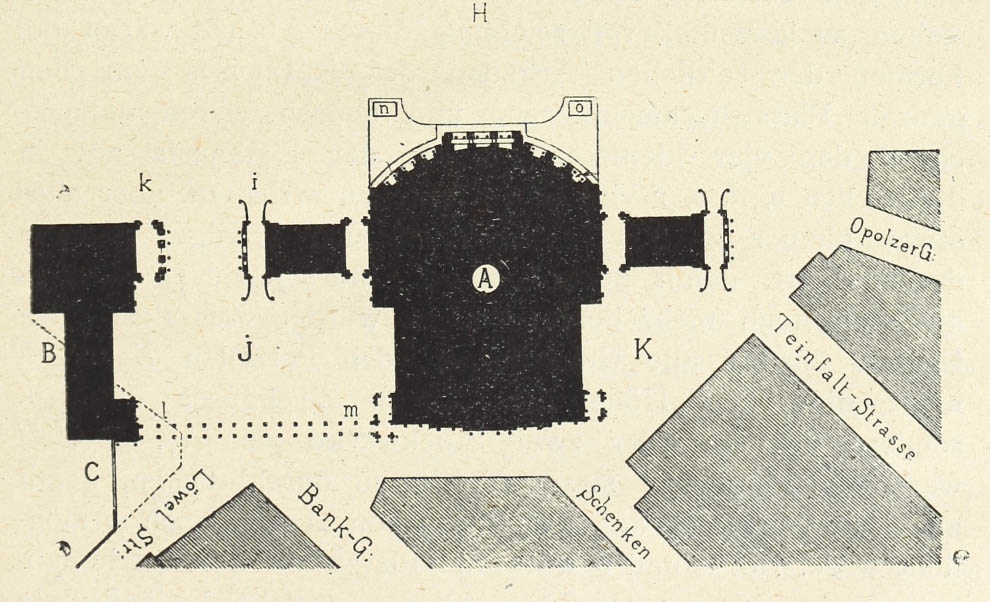

Folgend dem bisherigen Weg von der Votivkirche bis zu den Hofmuseen, erübrigt noch die letzte unrhythmische Stelle, nämlich der Zwickelplatz beim Justizpalast. Auch dieser verdankt seine Entstehung der Abbiegung des Ringstraßenpolygons an dieser Stelle und somit der Brechung des Rechtecksystems in der Parzellierung. In fast allen neueren Städten findet sich diese unschöne Zwickelform wieder aus denselben Gründen und nirgends hat sich noch Schönes daraus entwickeln lassen. Zur Verbesserung solcher Zwickelplätze gibt es eben kein Rezept; die müssen einfach verbaut werden. Nach den im hier vorliegenden Falle gegebenen Verhältnissen (s. Abb. 113) wäre es am besten, die Spitze dieses Platzes gegen die Ringstraße so zu verbauen, daß rückwärts gegen den Justizpalast ein viereckiger Platz entstünde (XI in Abb. 113), während die vordere Spitze des Gebäudes (k) einen mächtigen Rundbau bildete. Der Durchmesser dieses Rundbaues könnte so groß gewählt werden, daß eine imposante Wirkung hiemit erzielt werden könnte.

Abb. 113. Gesamtplan.

Erklärung des Planes.

A. Plätze.

I., II., IV. Neue Plätze bei der Votivkirche.

III. Atrium der Votivkirche.

V. Universitätsplatz.

VI. Rathausplatz.

VII. Großer Theaterplatz.

VIII. Kleiner Theaterplatz.

IX. Vorplatz zum Parlamentshaus.

X. Gartenplatz.

XI. Platz vor dem Justizpalast.

XII. Neuer Burgplatz.

B. Gebäude.

a. Chemisches Laboratorium.

b. Votivkirche.

c. Platz für ein großes Monument.

d. Universität.

e. Rathaus.

f. Burgtheater.

ff. Projektierter Trakt zum Burgtheater.

h. Theseustempel.

j. Für das Goethe-Denkmal in Aussicht genommener Platz.

k. Noch unbestimmter Neubau.

l. Justizpalast.

m. Neuer Hofburgtrakt.

n. Projektierter Triumphbogen.

Nach Abb. 113 beträgt er 50 m, also mehr als beim Mausoleum des Augustus zu Rom, wenn auch weniger als bei dem riesigen Mausoleum des Hadrian (die jetzige Engelsburg), welches 73 m Durchmesser besitzt. Die Architektur dieses Baues wäre gleichfalls im größten Stile zu halten, etwa dem der Hofmuseen nahestehend. So ergibt es sich aus der Situation, um diese in Ordnung zu bringen. Eine andere Frage ist, welchem Zwecke ein so geartetes Gebäude dienen könnte. Als Miethaus wäre es schwerlich zu denken. Seiner Form nach am ehesten tatsächlich als Mausoleum, als Gruftkirche mit rückwärts sich anlehnenden Klostertrakten; aber auch als Museum oder als Odeon. Es ist bekannt, daß für das Handelsmuseum im Zentrum der Stadt noch kein geeigneter Platz ermittelt werden konnte, auch über den Mangel an Konzertsälen wurde schon geklagt; es kann aber hier nicht am Platze sein, derlei Zukunftsphantasien auszuspinnen, wo nur an einem praktischen Beispiele gezeigt werden sollte, in welcher Weise eine Stadtregulierung großen Stiles angefaßt werden müßte.

Das Ergebnis der Untersuchung an der Hand des Gesamtplanes von Abb. 113 zusammenfassend, kann noch aufmerksam gemacht werden auf die aus der Skizze ersichtliche neue Führung der Tramwaygeleise, wozu nur noch zu bemerken kommt, daß die auf der Planskizze nicht ersichtliche Verbindung mit der Währinger Linie in der Schwarzspanierstraße hinter der Votivkirche zu denken wäre. Unter dieser Voraussetzung gestaltet sich die Verbindung nach allen Richtungen ebenso günstig wie bisher, aber der Verkehr ist dorthin verlegt, wo er nicht stört, sondern eher nützt. Gewonnen würde durch die ganze Umgestaltung: 1. die Beseitigung des Stilkonfliktes; 2. eine wesentlich gesteigerte Wirkung jedes einzelnen Monumentalbaues; 3. eine Gruppe charakteristischer Plätze; 4. die Möglichkeit, eine Menge größter, mittlerer und kleiner Denkmäler hi er vereinigt aufzustellen.

Jeder der gewonnenen Plätze würde ein anderes Stadtbild gewähren. Zunächst neben dem majestätischen neuen

Burgplatz (XII), diesem grandiosen Kaiserforum im wahrsten Sinne des Wortes, befände sich der Vorplatz des Parlamentes, eine Art Reichsforum (IX), in attischem Geiste durchgeführt. In betreff der statuarischen Ausstattung wäre dieser Platz als künstlerische Versinnlichung des Reichsgedankens aufzufassen und wären demgemäß die Monumente zu wählen, welche hier allmählich sich ansammeln könnten. Nebenan im Volksgarten könnte gegenüber dem Theseustempel (h) eine Art Koncha von Baum- und Buschwerk gebildet werden, deren Mitte geeignet wäre, das zukünftige Goethe-Denkmal aufzunehmen. Auch dieser Platz hätte noch etwas Forumähnliches, Antikisierendes an sich. Dazu noch der schöne Garten und der mausoleumartige Bau k gerechnet, so hätte man hier eine Gruppe von zusammenstimmenden Werken in nächster Nähe vereinigt und, so weit es stilistisch nötig, doch voneinander getrennt. Von hier aus wenige Schritte würde man sich auf dem ganz anders gearteten Theaterplatz (VII und auch VIII) befinden, wo die geeignete Stelle wäre, große Dichter und überhaupt Künstler durch Denkmäler zu ehren. Wieder ein Stadtbild, ganz verschieden von den bisherigen, würde der Rathausplatz (VI) mit seinen gotischen Laubengängen gewähren und die Denkmäler, welche hier aufgestellt würden, könnten den in der Stadtgeschichte berühmten Personen gewidmet sein. Selbst für das Universitätsgebäude könnte noch ein Vorplatz (V) gewonnen werden, welcher die Wirkung des schönen Portikus merklich erhöhen müßte, wenn die einförmig durchgehende Ringstraßenallee weggenommen und dafür rechts und links größere und dichtere Baum- und Gesträuchergruppen angelegt würden. Einen ganz eigenartigen Eindruck würde aber das Atrium der Votivkirche hervorbringen und hier wäre auch der ruhige, weihevolle Raum zu Monumenten für hervorragende Männer der Wissenschaft. An geeigneten Plätzen für Monumente würde es also nach formaler Ausgestaltung dieser Reihe von Plätzen auf Generationen hinaus nicht fehlen, während bei dem gegenwärtigen Zustande nicht eine einzige

Aufstellung zustande kommt wegen der ungeheuren Weite des Raumes.

Diese Auseinandersetzung möge denn als Beispiel hingenommen werden, in welcher Art beiläufig das monumentale Zentrum einer großen Stadt künstlerisch durchzubilden wäre nach den Lehren der Geschichte, nach den Beispielen schöner alter Städte. Die Lösungen können dabei sehr verschiedene sein; aber die Grundsätze und die Methode, nach der vorgegangen wird, müßten überall dieselben sein, wenn nicht von vornherein auf die Weihe der Kunst verzichtet werden soll.

Solche Versuche, das alte Stadtbausystem mit forumähnlichen Plätzen auch in neuerer Zeit zur Geltung zu bringen, sind schon wiederholt zutage getreten. Maler und Architekten schwelgen förmlich in Restaurationen antiker Plätze und die vielen herrlichen Bilder, die wir dieser Begeisterung für ein entschwundenes Ideal verdanken, zeigen, daß wir so schöne Dinge auch heute noch gar wohl zu Stande bringen können. Alle diese Versuche haben in ihrem Schicksale aber das gemein, daß sie am Papiere bleiben. So schrieb schon vor dreißig Jahren E. Förster in seiner Biographie des Architekten J. G. Müller (S. 39): »Der Umstand, daß die großen Neubauten in München meistenteils vereinzelt stehen und damit um die Wirkung kommen, welche sie, ungeachtet mancher Mängel und Widersprüche, in der Zusammenstellung machen müßten, leitete Müller auf den Gedanken, eine große Baugruppe zu entwerfen, in welcher auf einem Platz: Dom, Rathaus, Bibliothek, Börse etc. vereinigt sind.« Daß dieses rein akademische Projekt niemals auf seine Ausführbarkeit hin auch nur in Erwägung gezogen wurde, ist begreiflich, denn es war eben lediglich als eine Studie angelegt. Müller beteiligte sich aber danach auch 1848 an der Konkurrenz für die Bas fonds der Rue royale in Brüssel, und zwar mit einem Projekt im Sinne eines antiken Forums. Dieses Konkurrenzprojekt wurde zwar ausgezeichnet und gerühmt, aber nicht ausgeführt.

Das Schicksal des Dresdener Projektes von G. Semper wurde schon erwähnt und ist dieses um so bezeichnender für das Verhängnis, welches in unserer Zeit über dem Stadtbau als Kunstwerk schwebt, als sich für dieses Projekt höchste Kreise lebhaft interessierten und sogar mit der Ausführung begonnen wurde. Aber auch dieses Werk, das unter anscheinend so günstigen Auspizien begonnen wurde, sollte nicht glücken. Derlei trüben historischen Erfahrungen gegenüber gehört ein gewisser Mut dazu, an ein solches Ideal noch ferner zu glauben und beinahe möchte man unsere allzusehr vernüchterte Zeit für bereits unfähig halten, auf diesem Gebiete noch Großes und Schönes hervorzubringen. Vielleicht glückt es aber doch, denn, wie schon gesagt, es scheint ein guter Stern über der Wiener Stadterweiterung zu walten. Auch ist zu bedenken, daß es sich hier um eine kolossale Neuanlage überhaupt nicht mehr handelt. Der schwierige und kostspielige Teil des Ganzen ist schon vollendet und erübrigt nur mehr die leichtere und dagegen geringfügige Aufgabe, das Fertige nun auch in den rechten Rahmen zu bringen. Das Bild, was die Hauptsache, ist überall fertig und nur der Rahmen fehlt noch dazu. Man sollte meinen, daß in dieser Sachlage sogar etwas Zwingendes liegt, das über kurz oder lang von innen heraus zum Durchbruch kommen werde und müsse. Ja, sogar die Zeit, in welcher diese Bewegung in Fluß kommen könnte, scheint vorher bestimmbar zu sein, wenn man bedenkt, daß die eine weitaus großartigste forumartige Anlage, nämlich der neue Burgplatz, ja tatsächlich schon seiner Vollendung entgegenreift, eine Konzeption von solcher Größe in der Idee und solchem Erfordernis an Mitteln, wie sie seit Errichtung des Petersplatzes in Rom nirgends mehr zur Ausführung kam. Wer sollte da nicht neuen Mut fassen, wenn solche Dinge erstehen? Man kann ja den Gang der Entwicklung hier genau voraus berechnen. Der eine Burgtrakt ragt jetzt schon hoch empor und die Zeit ist nicht allzu ferne, wo auch der zweite gegenüber in Angriff genommen wird. Nach Vollendung des Hofburgbaues wird aber das alte Burgtor fallen und hiemit der ganze herrliche Riesenplatz mit einem Male in Erscheinung treten. Hiemit wird aber auch der entscheidende Moment gekommen sein, in dem sich die Zukunft des Ganzen entscheiden wird, der Moment, in dem es sich um die Inangriffnahme der beiden projektierten, triumphbogenartigen Abschlüsse der Ringstraße handeln wird, denn die Vollendung dieser Bauten wird den ganzen Platz erst zu einer künstlerischen Einheit zusammenfassen. Dann wird sich aber auch zweifellos die Notwendigkeit von selbst aufdrängen, gegen die kaiserlichen Stallungen hin einen stilgemäßen Abschluß zu errichten durch Herüberführung einer dem Untergeschoß (ganze untere Hälfte) der Hofmuseen entsprechenden Architektur.

Die ungeheure Wirkung, welche dieser jetzt noch im Werden begriffene Platz dann unzweifelhaft ausübt, wird aber nicht verfehlen, einen starken ästhetischen Zwang auszuüben und es wird schlechterdings unmöglich sein, gleich daneben den formlosen Zwickelplatz vor dem Justizpalast und die ganze übrige Platzkonfusion beim Parlamentsgebäude und weiterhin noch lange zu ertragen. Dann dürfte der Moment gekommen sein, wo auch hier wird etwas geschehen müssen, und zwar in demselben idealen Sinne, in welchem das große Muster des neuen Hofburgplatzes voranleuchtet.

Dann, sollte man glauben, wird es sich nicht mehr um Meinungen dafür und dawider handeln können, da alles von derselben Überzeugung durchdrungen sein wird, sondern höchstens noch um die Beschaffung der Mittel, mit welchen auch der Rest von Bauwerken noch zur Ausführung gebracht werden kann. Gerade das dürfte aber keinen Schwierigkeiten unterliegen, denn, abgesehen davon, daß zu dieser Zeit Wien eine sicher größere Bevölkerungsziffer aufweisen wird und daß im Zentrum lange nichts mehr gebaut wurde, ist ja aus den vorgeführten Planskizzen der Umstand ersichtlich, daß auch für erträgnisreiche Privatzwecke eine Menge großer Parzellen neu zur Verbauung kommt. Die Erträgnisse dieser Bauplätze würden sicher die Kosten für den größten Teil der erforderlichen Arkaden decken und so bleibt wieder nur die Prinzipienfrage über, ob eine derartige Anlage allgemein Anklang fände oder nicht.

Für den Laien mag das eine schwere Entscheidung sein, hier eine Wahl zu treffen, denn wenn das Experiment mit der Verbauung mißglückte, dann käme dies tatsächlich einem großen Unglücke gleich, weil man die aufgeführten Bauten dann stehen lassen müßte. Auch dafür ließe sich Rat schaffen und soll auch dieser hier noch kurz ausgesprochen sein, nicht aus Hang zum Bauen von Luftschlössern, sondern weil der hier vorzuschlagende Vorgang tatsächlich ausführbar ist und nicht nur hier, sondern auch anderwärts befolgt werden könnte. Man könnte nämlich einmal gelegentlich z. B. das projektierte Atrium vor der Votivkirche als Ausstellungsplatz zu einer für die Nähe der Kirche natürlich nicht an sich etwa unschicklichen Ausstellung benützen und bei dieser Gelegenheit die provisorischen Ausstellungsgebäude aus Brettern und Tünche so zusammenbauen, daß sie zugleich ein naturgetreues Modell der geplanten Verbauung darstellen. Da würde jedermann, auch der Laie, die Wirkung beurteilen können und die öffentliche Meinung wäre sicher in die Lage gesetzt, zu entscheiden, ob nach diesem Modell eine definitive Verbauung in Angriff zu nehmen sei oder nicht. Der Fachmann freilich kann die Richtigkeit dieses Projektes schon aus dem Plane heraus garantieren.

Unter allen Umständen dürfte weder hier noch bei der teil weisen Verbauung des Rathausplatzes die Bauparzelle zur freien Verfügung des Erstehers übergeben werden. Das müßte von vornherein alles verderben, denn da würden sicher wieder die einzelnen Baukünstler mit ihren Fassaden sich gegenseitig überbieten wollen. Tn diesem Falle müßten alle Pläne für sämtliche Bauten schon früher so fertiggestellt werden, daß der gewünschte harmonische Gesamteffekt erzielt wird und alles sich der Wirkung des Hauptgebäudes unterordnet. An der Parzelle müßte die Verpflichtung haften, den gegebenen Plan ohne wesentliche äußere Änderung auszuführen. So lehrt die hier durchgeführte Fiktion einer tatsächlichen Verbauung neuerdings ein wichtiges Moment, das

auch anderwärts mit Nutzen in Anwendung kommen könnte. Heute, wo in allen Stilarten und Geschmacksrichtungen gebaut wird und sich mit Vorliebe niemand um seinen Nachbar kümmert, ist es ja nicht mehr so wie in guter alter Zeit, als man die Stilfrage noch nicht kannte und ganz von selbst alle Gebäude so ausfielen, daß sie unter sich und zum Ganzen paßten. Man glaube nicht, daß es in einem so schwierigen Fall genügen würde, einige Normen bloß schriftlich dem Bauherrn mitzugeben. Die sonderbarsten Einfälle würden voraussichtlich auch innerhalb der strengsten Normen zum Durchbruch kommen.

Hiemit wäre das Vorgesetzte Beispiel auch in bezug auf die Ausführungsmodalitäten hin erledigt. Tatsächlich ein Projekt, war es im Rahmen dieser Schrift ein Beispiel, weil hiedurch leichter als durch akademische Theorien das Wesen des künstlerischen Stadtbaues und seiner Aufgaben in unserer Zeit klargelegt werden konnte. In derselben Weise müßten auch andere Regulierungsfragen behandelt werden, so in Wien noch die Frage der Wienflußwölbung, bei welcher die Ausgestaltung des Schwarzenbergplatzes, des Karlskirchenplatzes, der Freihausarea nicht bloß als technische, sondern auch als Kunstfragen ersten Ranges behandelt werden müßten; die eventuelle Parzellierung des Linienwallterrains und noch anderes.

Das eine steht fest, daß wir heute an solchen Fragen mit viel größerer Verantwortlichkeit herantreten, als noch vor wenigen Dezennien und die Schwere derselben nimmt zu, je mehr Erfahrungen wir auf diesem Gebiete vorliegen haben. Heute ladet derjenige eine schwere Schuld auf sich, der einen Stadtplan verdirbt nach so vielen bereits vorliegenden schlechten und auch guten Beispielen. Heute haben wir aber auch durchaus nicht nötig, derlei Fragen so zu überstürzen, wie es vor mehreren Dezennien geschehen ist, wo überall die Städte plötzlich in ungeahnter Weise zu wachsen begannen und die Kräfte fehlten, um dem Ansturme sofort zu genügen. Heute ist es Pflicht jedes Fachmannes, bei größeren Parzellierungen alles sorgsam zu erwägen, auch die künstlerische Seite, und wäre zu wünschen, daß das noch immer landesübliche Blockrastrum für Stadterweiterungspläne endlich endgültig zu den übrigen Faulenzern geworfern würde. Wenn auch die künstlerische Seite mehr berücksichtigt und etwa im Wege häufiger Konkurrenzen auch künstlerische Kräfte reichlich herangezogen würden, so könnten wir wenigstens in formaler Beziehung manches Gute zu Stande bringen, wenn uns das schon hohe Ideal der Alten noch auf unabsehbare Zeit unerreichbar bleiben sollte.