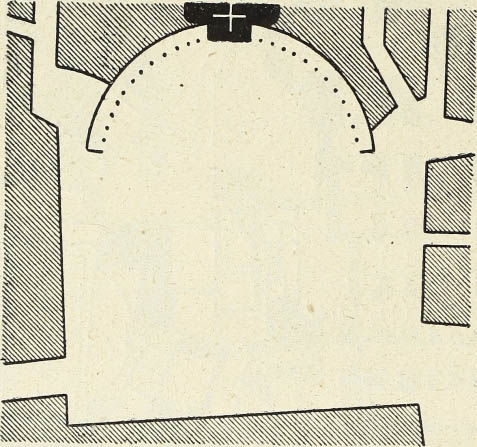

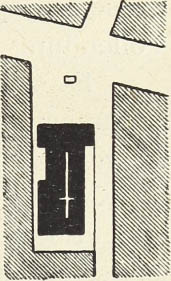

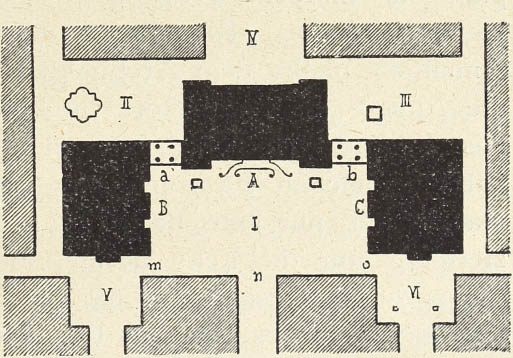

Abb. 88.

WIESBADEN:

Die katholische Kirche am Luisenplatz.

XI. VERBESSERTES MODERNES SYSTEM.

Aus der gesamten bisherigen Untersuchung folgt, daß es nicht unbedingt nötig wäre, sich dem leidigen Blocksystem, das allerdings eine künstlerische Durchbildung von Plätzen beinahe unmöglich macht, bedingungslos hinzugeben. Eine Menge Aussichten auf Verbesserungen haben sich schon bei Analyse der alten Anlagen ergeben; vorerst kann aber noch eine Reihe von Konzeptionen neuerer und neuester Zeit als Beispiel vorgeführt werden, daß trotz aller Einschränkungen des Malerischen und überhaupt Effektvollen, trotz aller Schwierigkeiten wegen hochgespannter praktischer Anforderungen auch in neuerer Zeit noch Bedeutendes und Schönes hervorgebracht wurde.

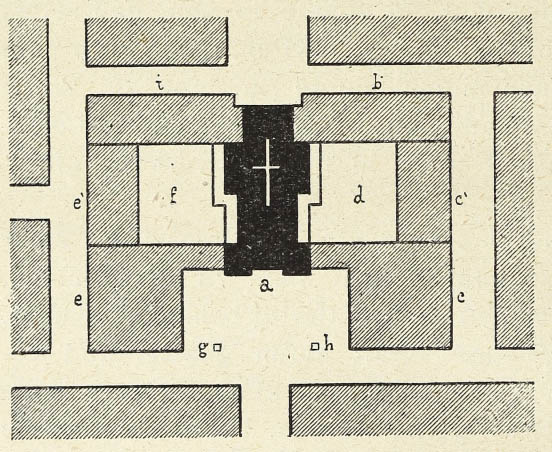

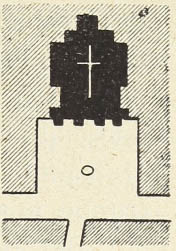

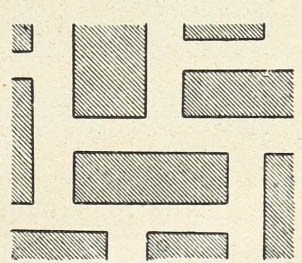

Alles, was noch gefühlsmäßig in den Traditionen der Barocke wurzelt, gehört hieher. Freilich finden sich die großen Grundsätze derselben nirgends mehr kräftig und zielbewußt durchgeführt, sondern nur Anklänge daran sind noch hie und da zu merken; sowohl an die Hufeisenform der Gebäudeaufstellung als auch an die Vorlagerung freier Plätze vor Monumentalgebäuden. Selbst bessere Anlagen bleiben durch Vermengung der verschiedenen Typen immerhin schwächlich und unklar. So ist die Aufstellung der katholischen Kirche am Luisenplatz zu Wiesbaden (Abb. 88) weit besser, als die gewöhnlich beliebte im Zentrum eines regulären Platzes, aber auch hier verdirbt das unvermeidliche Blocksystem doch wieder alles. In ähnlicher Weise ist auch

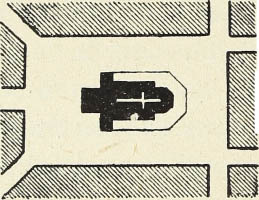

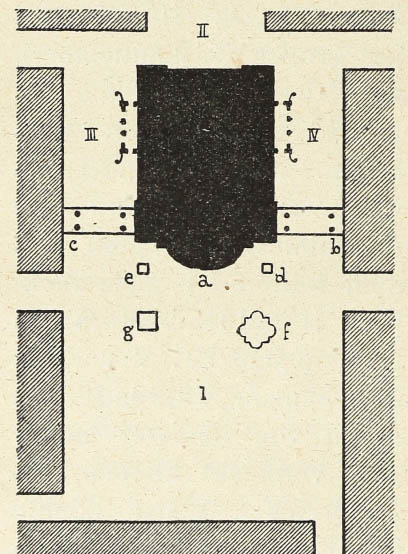

die Aufstellung des Kursaalbaues mit den beiden Kolonnaden zu Wiesbaden (Abb. 89) in Hufeisenform ganz gut,

warum aber nirgends eine geschlossene Verbindung hergestellt wurde und alle Einzelbauten blockweise auf den vier Seiten herumstehen, bleibt unverständlich, sobald man sich der energischen barocken Typen erinnert, welche doch hinlänglich klar zeigen, wie so etwas gemacht werden sollte zur Erzielung voller bedeutender Wirkungen.

Abb. 88.

WIESBADEN:

Die katholische Kirche am Luisenplatz.

Von allen neueren Stadterweiterungen und Regulierungen hat sich die von Paris am wenigsten von dem großen barocken Muster entfernt, und da Paris als moderne Millionenstadt auch in bezug auf Dimensionen alle damit verbundenen Schwierigkeiten darbietet, so können die dabei erzielten wirkungsvolleren Stadtbilder gleichfalls demjenigen beigezählt werden, was sich mit unseren praktischen Forderungen verträgt.

In älterer Zeit ist es hauptsächlich Rom, in welchem wegen seiner großstädtischen Bedeutung und Ausdehnung schon frühzeitig Anlagen von insoferne modernem Gepräge sich entwickelten, als sie der Ansammlung ungeheurer Menschenmengen gewachsen sein sollten. Gerade diese Anlagen verdienen alle Beachtung, indem sie einerseits noch aus künstlerisch bester Zeit stammen und anderseits schon

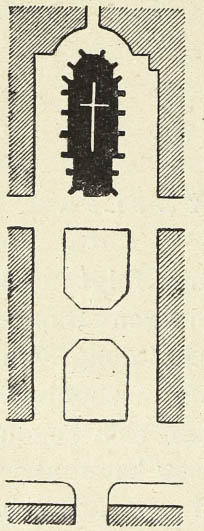

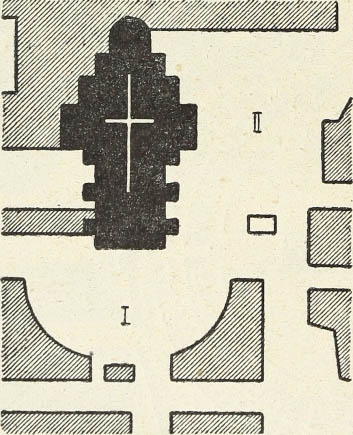

Abb. 89.

WIESBADEN: a. Kursaal. b. Kolonnaden.

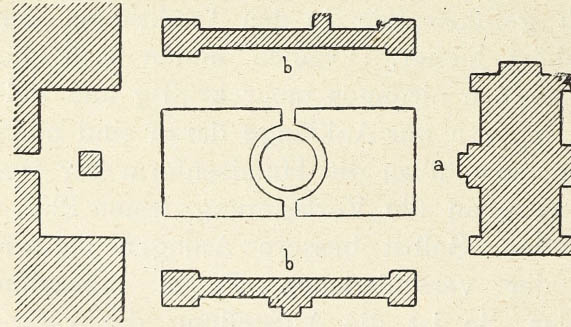

Abb. 90 ROM: Peterskirche und Platz

modernen Großstadtbedürfnissen zu entsprechen hatten. Abb. 90 zeigt die bedeutendste Anlage dieser Art, die Piazza

di S. Pietro.

Abb. 91.

NEAPEL: Piazza del Plebiscito.

Das Hauptmotiv derselben, die elliptische Rundung, kann als spezifisch römisch bezeichnet werden, denn diese Form kommt nicht nur in Rom noch öfter vor, sondern ist auch ohne Zweifel der Form der antik römischen Rennbahnen und der Amphitheater entsprossen, teils nachahmend, teils wirklich an deren Stelle tretend, wie dies bei Piazza Navona der Fall ist. Erinnert sei nur noch an die Zirkusform der kolossalen Piazza del Po-polo. Von Rom aus verbreitete sich diese Platzform im übrigen Italien und noch weiter hin. Die Piazza del Plebiscito zu Neapel (Abb. 91) ist ein Beleg hiefür und ebenso der in einseitiger Rundung geführte Platz vor S. Nicolo zu Catania (Abb. 92). Im Norden bietet wohl eines der interessantesten Beispiele dieser Art der Zwinger zu Dresden. Dieses prunkvolle Bauwerk kam nicht ganz zur Vollendung, indem die vierte Seite offen blieb und der Raum von hier bis an die Elbe war lange mit verwahrlostem Hüttenwerk bedeckt. Da ereignete es sich, daß wegen Auf-

Abb. 92.

CATANIA: S. Nicolo.

Stellung eines Reiterstandbildes, für das in ganz Dresden kein geeigneter Platz ausfindig gemacht werden konnte, Gottfried Semper ein Gutachten erstatten sollte. Semper beantwortete die gestellte Frage durch Überreichung eines neuen Stadtbauplanes, der zu dem Interessantesten gehört, was in neuerer Zeit auf diesem Gebiete konzipiert wurde und der Dresden mit der schönsten Anlage geschmückt hätte, welche seit Erbauung der Petersplatzkolonnaden geschaffen wurde.

Die Idee ist aus der Planskizze Abb. 93 zu ersehen. Das Hüttenwerk vor dem Zwinger sollte demoliert werden, um an dessen Stelle einen geschlossenen, forumähnlichen Platz zwischen Monumentalbauten anlegen zu können. Alle größeren öffentlichen Bauten, deren Errichtung damals in Aussicht stand, wollte Semper

Abb. 93.

DRESDEN:

Platz vor dem Zwinger nach G. Sempers Projekt. a. Zwinger. b. Hofkirche. c. Hoftheater. d. Orangerie. e. Museum.

hier vereinigen und zur Schaffung eines großartigen Stadtbildes benützen. Die Hauptachse für die ganze Anordnung sollte vom Zwinger ausgehen und gerade der Elbe zustreben. Gegenüber der Hofkirche sollte ein neues Theater erstehen.

VERBESSERTES MODERNES SYSTEM.

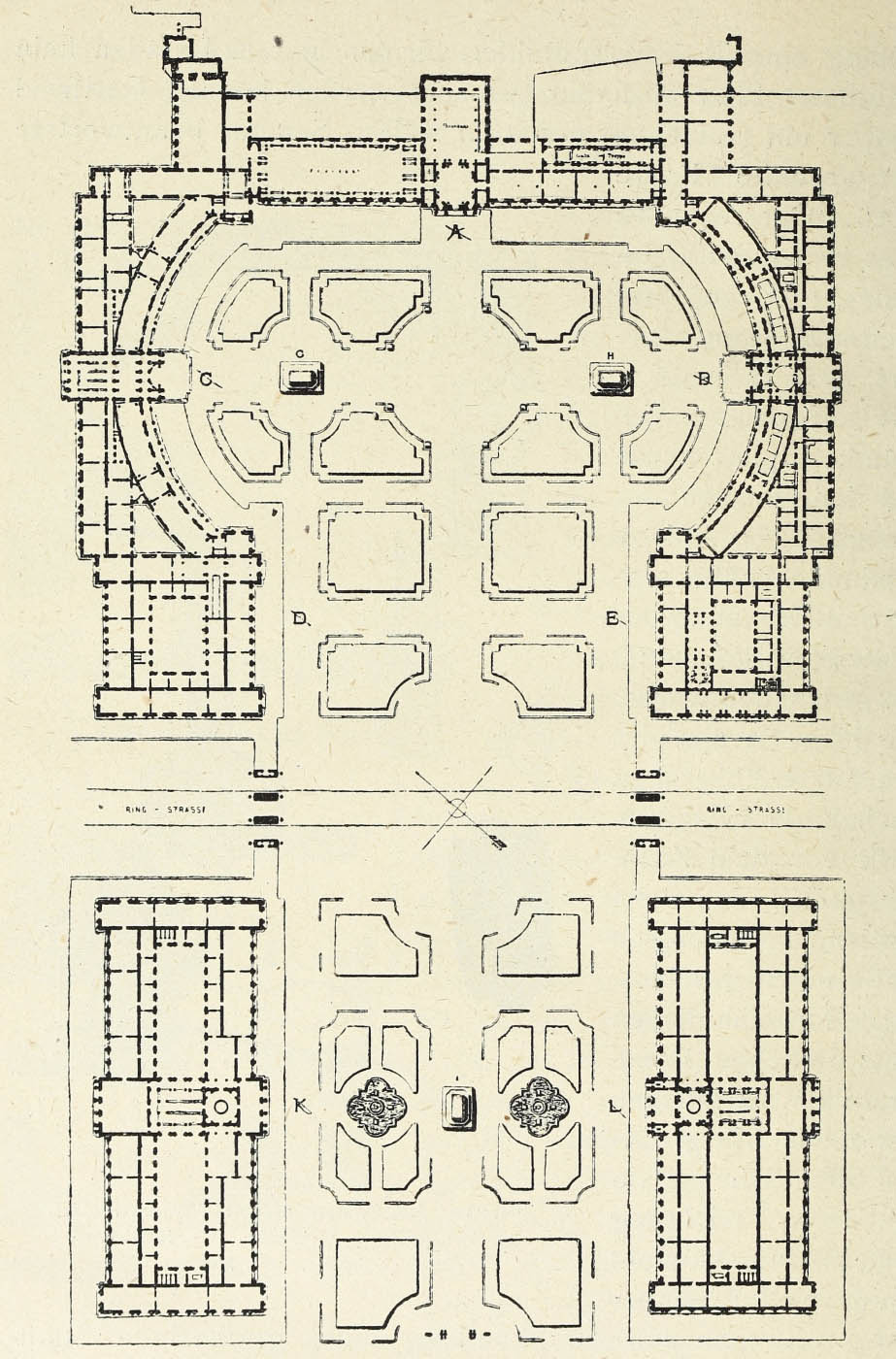

Abb. 94.

A, B, C, D, E. Neuer Hofburgbau.

G. Erzh. Karl-Monument.

H. Prinz Eugen-Monument.

WIEN:

I. Kaiserin Maria Theresia-Monument. K. Naturhistorisches Hofmuseum.

L. Kunsthistorisches Hofmuseum.

Zur Verbindung des Theaters mit dem Zwinger und als Gegenstück dazu sollten die königliche Orangerie und der Museumsbau verwendet werden. An der Elbe sollte ein prächtiger Landungsplatz mit Flaggenstangen monumentaler Art, wie am Markusplatz, und mit großen Treppenanlagen erstehen und der ganze herrliche Platz noch später mit Monumenten reich geschmückt werden.

Wäre das alles genau so ausgeführt worden, so würde dieser Platz eine überwältigende Wirkung hervorgebracht haben, ja eine bleibende Berühmtheit ersten Ranges geworden sein. Der nüchterne kleinliche Zeitgeist sträubte sich aber so lange gegen diese überzeugend klare Konzeption, bis alles verzettelt und zu schanden gemacht war. Zuerst kam die Orangerie an eine bedeutungslose Straßenecke, während das Theater an der projektierten Stelle aufgebaut wurde, und schließlich wurde der Museumsbau als vierte Seite zum Abschluß des Zwingers verwendet. In dieser plan- und sinnlosen Anordnung paßt das Museum nicht zum Zwinger und der Zwinger nicht zu jenem; das Theater steht ohne Verbindung allein da in der öden Platzleere; alle Orientierung und Wirkung ist verlorengegangen, und die Möglichkeit, aus diesem Wust von kreuz und quer gestellten Bauwerken, die ohne Verbindung wie Kommoden bei einem Ausverkauf herumstehen, jemals wieder ein geschlossenes harmonisches Ganze herauszubringen, ist für immer entschwunden, nicht nur zum Schaden Dresdens, sondern auch zum Schaden aller Kunstfreunde und Gebildeten überhaupt, welche beim Besuche Dresdens an diesem herrlichen Platz Herz und Sinn erfreut und daran eine bleibende angenehme Erinnerung heimgetragen hätten.

Abb. 95.

WIEN: a. Haydn - Monument vor der Kirche zu Mariahilf.

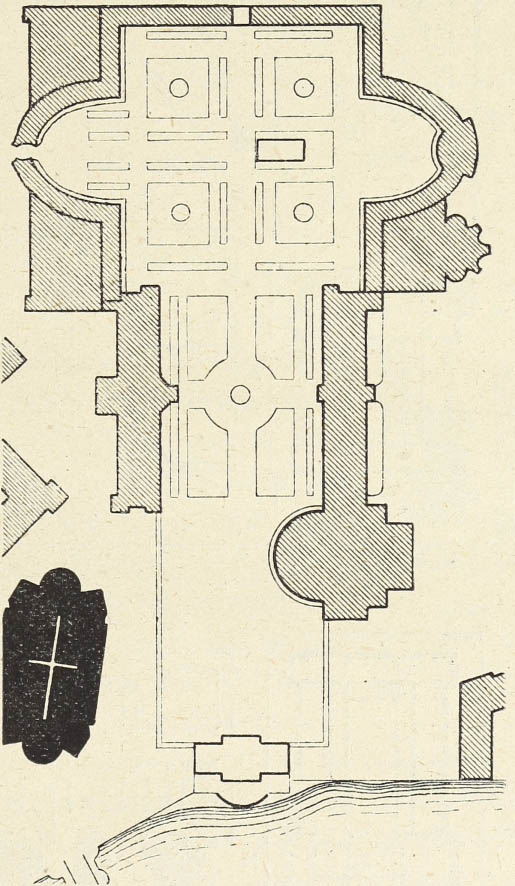

Gottfried Semper war es aber vergönnt, dieselbe Idee noch einmal, und zwar in noch großartigeren Dimensionen in Vorschlag zu bringen, nämlich für die Bauanlage der

neuen Hofburgtrakte und der Hofrauseen in Wien. Die Anordnung ist aus Abb. 94 zu ersehen, welche nach dem im Nachlasse Sempers erschienenen Originalentwurfe reproduziert ist. Die Anordnung, im wesentlichen identisch mit der für Dresden projektierten, geht, wie gezeigt, in ihren Motiven auf den Petersplatz in Rom zurück und darüber hinaus bis zu den antik-römischen Anlagen. Dieser Platz wird ein Kaiserforum werden im wahrsten Sinne des Wortes und von gewaltigsten Dimensionen, denn rund 240 m lang und 130 m breit, sind die Spannweiten desselben beinahe ebenso groß wie die des Petersplatzes in Rom. Auch schwebt über dieser Anlage sichtlich ein glücklicherer Stern als über der für Dresden geplanten, denn alles geht stetig einer glücklichen Vollendung entgegen.

Es zeigt sich also, daß trotz der Ungunst der Zeitströmung doch noch Großes und Schönes zuweilen gelingt, wenn bedeutende Künstler die rechte Unterstützung finden im Kampfe gegen die zur Mode gewordene Geschmacklosigkeit. Sogar Monumentaufstellungen großen Stiles sind in jüngster Zeit geglückt und wäre nur zu wünschen, daß derlei eben nicht bloß zu den Ausnahmen gehören möchte. Speziell Wien hat mit seinen jüngst errichteten großen Monumenten verhältnismäßig mehr Glück als Unglück gehabt, auch in bezug auf die Situierung derselben, welche hier allein in Erwägung kommt. Das fein empfundene Schubert-Denkmal hat einen angemessen lauschigen Platz im Grün des Stadtparkes gefunden und ebenso das Haydn-Monument einen seinen Dimensionen angemessenen Platz (Abb. 95). Die hochragende Co-lumna rostrata des Tegetthoff-Denkmales paßt vorzüglich an das Ende der avenueartigen Praterstraße, und wäre nur zu wünschen, daß der Rundplatz des Pratersternes, für dessen Zentrum keine andere Form als die einer schlanken hohen Säule oder eines Obelisken passen würde, eine dem Monumente würdige architektonische Ausgestaltung fände. Eine mächtige Säulenarchitektur von zwei Stockwerken, im vollen Halbkreis herumgeführt, wäre hier das allein richtige.

Sollte es nicht möglich sein, zu diesem Zweck einen zukünftigen Zentralbahnhof oder ähnliches hieher zu verlegen? Als Platz für das Radetzky-Denkmal ist während der ersten Drucklegung dieser Schrift endgültig die Stelle Am Hof vor dem Gebäude des Kriegsministeriums gewählt worden1), also am Rande des Platzes. In bezug auf die Richtung des Reiterbildes ergaben sich dabei zwei Möglichkeiten, entweder im Sinne der Hauptachse des Platzes oder der Hauptachse des Kriegsministerialgebäudes. Im ersteren Falle mußte das Monument auch in der Platzachse bleiben, damit seine Stellung in bezug auf den Gesamtplatz sogleich für jedermann klar auffällt; im letzteren Falle dagegen müßte es aus der Mittelachse des Platzes etwas gegen das Ministerialgebäude hingeschoben werden, damit es auch für den Nichteingeweihten sofort auf den ersten Blick klar wird, wie die Sache gemeint ist und daß Gebäude und Monument in einem innern Zusammenhang stehen. Jede dieser Aufstellungen wird dann gut sein.

Als vollkommen gelungenes Meisterstück kann die Dimensionierung und Gruppierung des Kaiserin Maria Theresia-Monumentes bezeichnet werden, Die mächtige Architektur der Hofmuseen, die riesigen Ausmaße des Platzes, die freie Aufstellung des Monumentes forderten hier ein ganzes, volles Können heraus. Es glückte alles. Selbst der Umriß des Denkmales steht in harmonischem Einklang mit den vorherrschenden Kuppeln der beiden Museen, deren Gruppierung mit den vier kleineren Eckkuppeln es in Plastik übersetzt noch einmal zur Erscheinung bringt. Ein vollkommener reiner Dreiklang.

So hat jede Stadt auch in neuerer Zeit mehr weniger gelungene Monumentaufstellungen zu verzeichnen, weil die

Künstler im einzelnen Falle sich ihres Werkes nach Kräften annehmen, um wenigstens grobe Verstöße zu verhindern. Ausnahmslos krankt aber diese Kunst an der Verzettelung der Denkmäler auf allen Plätzen und Winkeln der Stadt. Hieher wird ein Brunnen gestellt, dorthin ein Standbild, und nur in den seltensten Fällen gelingt es, einige wenige Monumentalbauten und Denkmäler zu einem Gesamtbild zu verbinden. Jede kleinste Stadtgemeinde könnte sich eines prächtigen originellen Platzes erfreuen, wenn alle belangreichen Bauten und alle Monumente wie zu einer Ausstellung vereinigt und wohlgeordnet aneinandergefügt wären. Dies zu ermöglichen, ja verständnisvoll vorzubereiten, müßte die Aufgabe von Verbauungsplänen sein. Gegen keine der bisher vorgeführten künstlerischen Forderungen verhält sich aber das moderne Blocksystem so schroff ablehnend wie gegen diese. Sind diese unglückseligen Parzellierungsblöcke am Verbauungsplan einmal vorgezeichnet, wie die Rastrie-rung eines Bauparzellenverkaufsprotokolles, dann ist alle Mühe eine vergebliche, auf einem so angelegten Stadtteil kann nie und nimmer Bedeutendes erstehen. Dies ist der Grund, warum neuere Anlagen überall dort etwa noch leidlich glückten, wo in den Rahmen einer alten Stadtanlage durch Abtragung, etwa von alten Festungswerken etc., hineinadaptiert werden mußte, während vollständige Neubildungen besonders auf ebenem Baugrund ohne starken natürlichen Hindernissen fast durchwegs mit einem Mißerfolge endeten. Es entsteht somit die Frage, wie auch bei solchen gänzlich unbehinderten Parzellierungen es ermöglicht werden könnte, die Interessen der Kunst von vornherein noch zu wahren.

Daß in dieser Richtung etwas vorgesehen werden müßte, wird bereits allgemein zugestanden infolge der handgreiflichen Mißerfolge zahlreicher Stadterweiterungen der letzten Dezennien. Man erkannte das schablonenmäßige Vorrastrieren von Bauparzellen als ästhetisch unzulässig und wollte sich dem Stadtbau der Alten durch die Gewährung größerer Freiheit für die Bauentwicklung nähern. In diesem Sinne wurden schon 1874 von der Generalversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine zu Berlin folgende Punkte beschlossen2):

»1. Die Projektierung von Stadterweiterungen besteht wesentlich in der Feststellung der Grundzüge aller Verkehrsmittel: Straßen, Pferdebahnen, Dampfbahnen, Kanäle, die systematisch und deshalb in einer beträchtlichen Ausdehnung zu behandeln sind.

2. Das Straßennetz soll zunächst nur die Hauptlinien enthalten, wobei vorhandene Wege tunlichst zu berücksichtigen sowie solche Nebenlinien, welche durch lokale Umstände bestimmt, vorgezeichnet sind. Die untergeordnete Teilung ist jeweils nach dem Bedürfnis der näheren Zukunft vorzunehmen oder der Privattätigkeit zu überlassen.

3. Die Gruppierung verschiedener Stadtteile soll durch geeignete Wahl der Situation und sonstiger charakteristischer Merkmale herbeigeführt werden, zwangsweise nur durch sanitäre Vorschriften über Gewerbe.«

Das ist ein bündiger Absagebrief an alle Vorrastrie-rungssysteme was immer für einer Gattung und somit ein entschiedener Schritt vorwärts zum Besseren. In der Praxis sind aber doch nirgends die Früchte dieser Erkenntnis zu sehen: der Charakter unerquicklichster Nüchternheit lastet wie ein Fluch auch nach diesen trefflichen Beschlüssen auf allen Parzellierungsunternehmungen. Ganz natürlich! Denn obige drei Punkte enthalten doch nur negative Vorschriften, nur Einschränkungen, wie überhaupt unsere neuere Kunstkritik und Ästhetik; sie geben nur den einzigen positiven Anhalt, daß die bereits vorhandenen Wege tunlichst zu berücksichtigen seien. Eigentlich sind diese Wünsche, daß das Stadtplanfabrizieren einfach auf ein Minimum beschränkt werden sollte, doch nichts anderes als nur ein Mißtrauensvotum gegen diejenigen Faktoren, welche bisher die Konstruktion von Verbauungsplänen in den Händen hatten. So viel als möglich soll diesen anerkannt unglücklichen Händen entwunden werden, das ist der Hauptsinn des Votums. Auch so aufgefaßt, hat der Beschluß eine gute Bedeutung, indem er die Unmöglichkeit feststellt, auf bauämtlichem Wege zu einem guten Stadtplan zu gelangen. Das ist ebenso richtig wie das, daß man auf amtlichem Weg nicht einen monumentalen Kirchenbau entwerfen oder ein Historienbild malen oder eine Sinfonie komponieren lassen kann. Kunstwerke können eben nicht von mehreren im Verbande der Komiteeoder Bureautätigkeit geschaffen werden, sondern immer nur von einem einzelnen, und ein künstlerisch wirkungsvoller Stadtplan ist eben auch ein Kunstwerk und keine bloße Verwaltungsangelegenheit. Hier sitzt der Angelpunkt des Ganzen. Angenommen, daß jedes einzelne Mitglied eines städtischen Bauamtes vermöge seines Könnens und Wissens, vermöge seiner zahlreichen Reisen und sonstigen Studien sowie vermöge angeborenen Kunstsinnes und gelenkiger Phantasie einen vortrefflichen Stadtplan konzipieren könnte, so werden alle zusammen im Verbande des Bureaus doch nichts zu Stande bringen als dürres, pedantisches Zeug, das nach Aktenstaub schmeckt. Der Chef des Bureaus hat eben keine Zeit, um die Sache selbst zu machen, sondern wird erdrückt durch Sitzungen, Berichte, Kommissionen, Administration u. dgl.; der Subalternbeamte dagegen darf es nicht wagen, eigene Gedanken zu haben, hat sich an die amtlichen Normen zu halten und sein Reißbrett wird stets nur diese widerspiegeln, nicht weil er es nicht besser kann, nein! weil es ein amtliches Reißbrett ist, auf dem er arbeitet und sein persönlicher Ehrgeiz, seine Individualität als künstlerisch empfindendes Wesen, seine Begeisterung für eine Sache, für die er allein vor der Welt einzustehen hat, hier von Amts wegen nicht in Frage kommen; ja, strenggenommen, disziplinarwidrig wären.

Der obzitierte Verbandtagsbeschluß hätte sich also nicht bloß darauf beschränken sollen, zu sagen, daß das Stadtplan verfassen in eigener Regie der bauämtlichen Kreise ohne Konkurrenzen oder sonstiges Aufgebot künstlerischer Kräfte ein unzweckmäßiger Vorgang sei, sondern es hätte auch gezeigt werden sollen, wie die Sache in Zukunft aufzufassen und nach welchen Grundsätzen vorzugehen wäre. Von alledem ist jedoch nirgends die Rede und wird alles dem lieben Zufall überlassen, der ja auch in alter Zeit so Herrliches hervorgebracht habe.

In dieser Annahme, daß der Zufall auch heute ganz von selbst Schönes zu Stande bringen würde, wie in alter Zeit, steckt aber ein gewaltiger Irrtum. Es war eben nicht Zufall oder Laune der einzelnen, wenn einstens schöne Stadtplätze und ganze Anlagen ohne Parzellierungsplan, auch ohne Konkurrenz, ohne äußerlich sichtbare Mühewaltung zu Stande kamen in allmählicher Fortentwicklung; denn diese Entwicklung war eben keine zufällige, der einzelne Bauherr folgte eben nicht seiner Willkür, sondern alle zusammen folgten unbewußt der künstlerischen Tradition ihrer Zeit, und diese war eine so sichere, daß zuletzt immer alles zum besten ausschlug. Wenn der Römer sein Castrum aufschlug, so wußte er ganz genau, wie das zu machen sei, und fiel es ihm gar nicht bei, es anders anlegen zu wollen, als es herkömmlich war; in dieser herkömmlichen Form war aber schon alles Nötige in bezug auf Bequemlichkeit und Schönheit enthalten. Wenn es dann später galt, eine Stadtanlage daraus zu entwickeln, so war es wieder ganz selbstverständlich, daß diese ein Forum haben müsse und daß dort die Tempel, öffentlichen Gebäude und Bildsäulen aufgestellt werden müßten. Wie dies alles zu ordnen und im Detail durchzuführen wäre, wußte jedermann, denn es gab nur ein einziges herkömmliches Rezept dafür, das bloß den lokalen Verhältnissen anzupassen war. So war es durchaus nicht der Zufall, sondern die große im ganzen Volke lebende Kunsttradition, welche scheinbar planlos die Städteanlagen hervorbrachte und dabei nicht irregehen konnte. Ähnlich verhielt es sich noch im Mittelalter und der Renaissance.

Wie würde aber heute dieser sogenannte Zufall wirtschaften? Ohne Stadtplan, ohne Normen würde jeder Bauherr anders bauen, weil eine feste künstlerische Tradition nicht mehr in der Menge lebendig ist, und ein ungefüges wirres Durcheinander wäre die Folge davon. Gerade das künstlerisch Untauglichste, nämlich der Häuserblock, der verbindungslos hierhin und dorthin gestellte Einzelbau, würde ebenso herrschen wie bei irgend einem vorrastriertem Blocksystem, und Kirchen und Monumente würden allenthalben die Mitte der Plätze einnehmen, denn das ist vielleicht noch das einzige, von dem man heutzutage meint, daß es selbstverständlich so richtig sei und nicht anders gemacht werden könne.

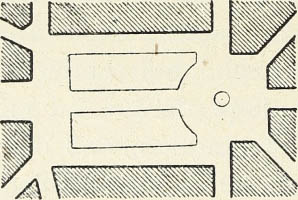

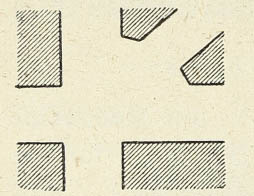

Abb. 96.

Normalsituation für Kirchen nach R. Baumeister.

Dafür liefert das Werk über Stadterweiterungen von R. Baumeister einen hinlänglichen Beweis. Trotzdem dieser ganz entschieden auf Seite des Berliner Vorschlages steht

und die landläufigen Stadtbausysteme einer vernichtenden Kritik unterzogen hat, weichen seine eigenen Platzanordnungen im wesentlichen nicht um Haaresbreite von den modernen schlechten Formen ab. Seine Normalsituation für Kirchenbauten (Abb. 96) ist die gegenwärtig übliche in der Mitte des Platzes. Alle übrigen Platzformen, die er eigens als Muster aufstellt, wie die von Abb. 97 bis Abb. 100, zeigen nur eine Musterkarte von allen Fehlern neuerer Anlagen mit ihrer ganzen Unzulänglichkeit, ohne daß auch nur ein einziger künstlerischer Gedanke aus der Vergangenheit darin herübergerettet wäre. Alle stellen Knotenpunkte des Straßenverkehres dar, mit allen den üblen Folgen der Verkehrsverwirrung, der Unmöglichkeit, Gebäude zur Geltung zu bringen, Monumente wirkungsvoll aufzustellen

Abb. 97.

und die Plätze als geschlossenes Ganze künstlerisch auszugestalten. Die einzigen Vorschläge, welche dazu noch gemacht werden, sind:»Öftere Unterbrechung der Straßen durch Plätze und polizeilich unbeschränkte Freiheit in bezug auf das Zurücksetzen von Gebäuden.« Über diese höchst dürftigen Ratschläge läßt sich nicht streiten. Das ist ja eben das Unglück, daß gerade dieser Vorgang heute Mode geworden ist, gerade diese Grundsätze sind es ja, welche schnurgerade in allem und jedem den Mustern der Vergangenheit widersprechen und auch jeder theoretisch aufstellbaren künstlerischen Forderung.

Abb. 99.

Abb. 98.

Nein! Mit der bloßen Abschiebung der Stadtbaufragen auf die Schultern des Zufalls läßt sich das Übel nicht ban- nen. Es müssen unbedingt die Forderungen der Kunst positiv formuliert werden, denn auf das Allgemeingefühl kann man sich heute nicht mehr verlassen, wo ein solches in Angelegenheiten der Kunst nicht mehr vorhanden ist; es müssen unbedingt die Werke der Vergangenheit studiert und an Stelle der verlorenen Kunstüberlieferung die theoretische Erkenntnis der Gründe gesetzt werden, weshalb die Anlagen der Alten so vortrefflich wirken. Diese Ursachen der guten Wirkung müssen als positive Forderungen, als Regeln des Städtebaues hingestellt werden, nur das kann uns tatsächlich vorwärtshelfen, wenn es überhaupt noch möglich sein sollte.

Abb. 100.

Nachdem dies im vorhergehenden versucht wurde, so kann der Schlußfolgerung nicht ausgewichen werden, solche Regeln als Endergebnis der ganzen Analyse aufzustellen.

Eines ist dabei von vornherein klar, nämlich, daß man den Parzellierungsplan eines neuen Stadtteiles, von künstlerischen Gesichtspunkten ausgehend, nicht in Angriff nehmen kann, ohne sich vorher ein Bild zu entwerfen, was denn

aus diesem Stadtteil beiläufig werden soll und welche öffentliche Bauten und Plätze da etwa in Aussicht zu nehmen wären. Hierüber muß man zum mindesten eine Wahrscheinlichkeitsannahme machen, denn ohne überhaupt einen Begriff zu haben, aus welchen Gebäuden und Plätzen ein Stadtteil bestehen wird, und zu welchem Zweck das dienen soll, kann man ja die Aufgabe nicht einmal stellen: das alles so zu verteilen, daß es sich den Terrain- und anderen Verhältnissen anpaßt und zugleich ein Maximum von künstlerischer Wirkung zuläßt. Das wäre gerade so, als ob ein Bauherr seinem Architekten einen Bauplatz zeigte und ihm sagte: Da bauen Sie mir etwas darauf um zirka hunderttausend Gulden. »Sie meinen ein Zinshaus?« Nein! »Oder eine Villa?« Nein! »Etwa eine Fabrik?« Nein! etc. — Das wäre einfach lächerlich, ja verrückt und kommt überhaupt nicht vor, weil niemand ohne Absicht baut und niemand sich an einen Baumeister wendet, ohne ganz bestimmte Absicht, ohne Bauprogramm.

Nur beim Städtebau findet man es nicht verrückt, einen Verbauungsplan ohne bestimmtes Programm machen zu wollen, und zwar folgerichtig deshalb, weil man eben keines hat, weil man eben nicht weiß, wie sich der betreffende neue Bezirk entwickeln wird. Der zutreffende Ausdruck dieser Programmlosigkeit ist dann das bekannte Baublockrastrum. Dieses besagt dürr und trocken: »Wir könnten

schon etwas Schönes und Zweckmäßiges machen, aber wir wissen nicht was, und somit lehnen wir es ergebenst ab, uns mit dieser nicht detailliert gestellten Frage zu befassen und übergeben hiemit einfach die Gliederung des Flächenausmaßes, damit die Ausschrotung pro Quadratmeter beginnen kann.«

Welcher Abstand gegen das Ideal der Alten! Dennoch st hiemit keine Karikatur gezeichnet, sondern nur getreu die Wirklichkeit porträtiert. In Wien ist ein solches Baublockrastrum für den zehnten Bezirk herunterliniert worden, der auch danach ausgefallen ist, und gegenwärtig steht noch

ein ebensolches am Papiere in Kraft für die sogenannte neue Donaustadt, das man nicht armseliger und ungeschickter mehr machen könnte.

Für die Annahme, daß die Programmlosigkeit einer der Gründe solcher inhaltsleerer Anlagen sei, spricht noch eine Parzellierung allergrößten Maßstabes, nämlich die Staatenteilung von Nordamerika. Das ganze weite Land wurde da nach demselben Blocksystem durch gerade Linien nach Höhen- und Breitengraden eingeteilt und hiedurch kam, in seiner Art auch wieder naturgemäß, der Umstand deutlich zum Ausdruck, daß man das Land noch nicht kannte, daß man die zukünftige Entwicklung nicht vorausbestimmen konnte, daß eben Amerika keine Vergangenheit, keine Geschichte hinter sich hatte und in der Kultur der Menschheit noch nichts bedeutete, als so und so viel Ouadratmeilen Land.

Für Amerika, Australien und andere jungfräuliche Kulturgebiete mag dementsprechend auch für den Städtebau das Blockrastrum vorläufig noch gut genug sein. Wo die Menschen im Streben nach Ausbreitung allein aufgehen, nur leben, um Geld zu verdienen, und nur Geld verdienen, um zu leben, da mag es ja hinreichen, sie in ihre Baublöcke zu verpacken, wie die Heringe in der Tonne.

Eine unerläßliche Vorbedingung ist also ein wirkliches Programm. Die Vorstudien hiezu könnten auf bauämtlichem und kommissionellem Wege erledigt werden. Diese müßten bestehen:

A. Aus einer Wahrscheinlichkeitsbestimmung der Bevölkerungszunahme des geplanten Stadtteiles innerhalb der nächsten fünfzig Jahre. Ferner aus Vorerhebungen über den zu erwartenden Verkehr und die Art der Besiedelung, woraus sich ergeben müßte, ob an der betreffenden Stelle ein Miethausbezirk oder ein Villenviertel oder eine dem Handel oder der Fabrikation, sei es vorwiegend, sei es gemischt, gewidmete Anlage in Aussicht zu nehmen wäre. Der Einwand, daß derlei sich nicht einmal mit annähernder Sicherheit vorherberechnen lasse, kann ungescheut als eine

bloße Ausflucht bezeichnet werden, um der allerdings bedeutenden Mühe und Verantwortlichkeit zu entgehen. Wer die Geschichte einer Stadt zu Rate zieht, die Entwicklung des Handels und der Gewerbe und das gesamte übrige statistische Material sorgsam prüft, die Bedingungen der gegebenen Örtlichkeit erwägt, der hat gewiß Anhaltspunkte genug, um eine Menge von Erfahrungsreihen mit einiger Sicherheit in die nächste Zukunft hinein zu verlängern, und mehr ist nicht nötig. Freilich, wenn man nicht den Mut hat, irgend etwas Bestimmtes in Aussicht zu nehmen, dann wird sich zuverlässig jedesmal der Miethausbezirk entwickeln, denn in dieser allgemeinen, aber eben deshalb ödesten und charakterlosesten Formation läßt sich zur Not alles unterbringen: Werkstätten, Arbeiterwohnungen, Handelshäuser, Paläste etc. Alles kann der Miethausblock aufnehmen, aber alles nur zur Not, ohne irgend eines der Sonderbedürfnisse ganz und voll zu befriedigen. Diesem moderne Städte ohnehin beinahe ganz absorbierenden Mietblock ist der Mut des Wollens entschieden entgegenzusetzen, sonst kommt er als Ausdruck des Schwankens und Zweifelns ganz von selbst überall zum Vorschein. Bei Villenvierteln (Cottageanlage in Währing in Wien etc.) ist in diesem Sinne bereits wiederholt vorgegangen worden, und so ist es überall unerläßlich, wo eine Anlage von Charakter und Eigenart entstehen soll. In Wien kann man die höchst unerfreuliche Entwicklung eines öden Mietblockviertels derzeit im Keime beobachten bei dem allmählich beginnenden Anbau der Donaustadt. Es wäre durchaus nicht nötig, an einer so hervorragenden Stelle, welche vielleicht berufen ist, dereinst eine Glanzstelle des Wiens der Zukunft zu bilden, alles von vornherein zu verderben. Man denke doch an Pest, wo gerade die schönsten, belebtesten Stadtteile an der großen Donau liegen, durch welche sie hauptsächlich ihre Wirkung bekommen; man denke doch daran, daß Handel und Verkehr nicht ewig genau so stehen bleiben können, wie es augenblicklich der Fall ist; daß über kurz

oder lang doch endlich einmal die Regulierung des Eisernen Tores und der Donau überhaupt eine vollendete Tatsache sein wird, und daß der Donauverkehr einer großartigen Steigerung fähig wäre, welche noch lange ausbleiben kann, aber endlich doch kommen wird und muß, da die geographischen Bedingungen dazu vorhanden sind. Soll dann das mittlerweile allmählich angewachsene Häusergerümpel wieder niedergerissen werden? Soll das jetzt noch glücklicherweise bloß am Papier befindliche Straßennetz nach dem sinnlosen Rechtecksystem mit ungeheueren Kosten dann geändert werden? Wer will dafür heute schon die Verantwortung übernehmen? Oder glaubt jemand auf eine zukünftige Weiterentwicklung Wiens schon jetzt endgültig verzichten zu sollen? Wahrlich, kein Tag sollte mehr verstreichen, um dem bereits begonnenen Anbau von Zinskasernen genau nach dem Vorbilde des zehnten Bezirkes da Einhalt zu gebieten, sonst wird diese herrliche Stelle an dem großen Strom mit Fernsichten und Gebirgen im Hintergründe eines schönen Tages, ohne daß man es so gewollt hat, für ein nüchternes Kasernenviertel verbraucht sein, aus dem sich nichts Rechtes mehr gestalten läßt.

Dieses Beispiel möge zeigen, daß es nicht wahr ist, wenn man glaubt, ohne Programm arbeiten zu können. Auch im Interesse der Sache muß ein Programm aufgestellt werden, weil sonst jedesmal die unter allen schlechteste Variante sich von selbst entwickelt*).

B. Auf Grund dieser zunächst nötigen Ermittlungen müßten dann die voraussichtlich erforderlichen öffentlichen Gebäude nach Zahl, Umfang und beiläufiger Ausstattung angenommen werden. Alles das läßt sich bei Zusammentragung von einschlägigem statistischem Materiale, das allenthalben leicht zu bekommen ist, ganz gut vorherbestimmen, weil alles dies von der Bevölkerungsziffer abhängt: die Zahl und Größe der Kirchen, Schulen, Amtsgebäude, Markthallen, öffentlichen Gärten und vielleicht sogar eines Theaters.

Sobald auch dies bestimmt ist, wären die besten Gruppierungen und Situierungen samt allen nötigen Verbindungen zu ermitteln, womit die eigentliche Verfassung des Stadtplanes beginnen würde und wozu unbedingt öffentliche Konkurrenzen ausgeschrieben werden sollten. Außer den eben angeführten Daten der Vorerhebungen müßte die genaue Aufnahme des Terrains samt allen bisher bestehenden Wegen und sonstigen Details sowie Angaben über Windrichtungen, etwaige wichtige Wasserstände und was sonst noch von lokaler Bedeutung sein könnte, dem Konkurrenzprogramm beigeschlossen werden.

Die Projektanten hätten die Aufgabe, zunächst die geforderten öffentlichen Bauten, Gärten etc. in die geeignetste Verbindung untereinander und an die passendste Stelle zu bringen. Hiebei wäre z. B. ein oder mehrere öffentliche Gärten möglichst gleichweit auseinander zu halten. Jede dieser größeren Gartenflächen wäre nicht frei an die Straßen zu stellen, sondern rings mit Häusern zu umgeben (aus den früher angegebenen Gründen) und durch zwei oder mehrere Portale von einer Form, welche den Verhältnissen entspricht, aber jedenfalls nicht gleich wäre, zugänglich zu machen. Hiedurch würden die Gärten möglichst geschützt und entständen lange Häuserfluchten von bedeutendem Wert, zugleich auch als vortrefflichster Schutz gegen das Überhandnehmen des Blocksystems.

Im Gegensatze zur Verteilung der Gärten wären die Bauten zu vereinigen, also mit der Kirche, Pfarrhof und Volksschule u. dgl. mehr, wie es eben passend erscheint. Jedenfalls wären Monumente, Brunnen und öffentliche

Bauten tunlichst zu verbinden, damit wenigstens ein größerer effektvoller Platz ermöglicht wird. Ergeben sich mehrere Plätze, so sollten sie gleichfalls lieber zu einer Platzgruppe vereinigt, statt weit auseinander verzettelt werden. Jeder Platz soll schon in der Situation durch Größe und Form einen deutlich ausgesprochenen Charakter erhalten, wobei auch auf gute Einmündung der Straßen und eine geschlossene Form der Platzwand zu sehen wäre. Auf perspektivische Wirkungen wäre Bedacht zu nehmen sowie auf die Ausnützung der etwa von Natur aus gegebenen Fernsichten. Die günstige Hufeisenform barocker Anlagen, das System der Vorplätze nach Art der alten Atrien und ähnliches, was als sicher wirkungsvoll bekannt ist, wäre in Erinnerung zu behalten zu gelegentlicher Verwendung. Kirchen und Monumentalbauten wären selbstverständlich nicht freistehend anzuordnen, sondern in die Platzwand eingebaut, wodurch ganz von selbst geeignete Plätze für zukünftige Brunnen und Monumente an den Rändern der Plätze entlang entstehen würden. Unebenheiten des Terrains, vorhandene Wasserläufe oder Wege wären nicht gewaltsam zu beseitigen, um eine nüchterne Quadratur zu erzwingen, sondern als willkommene Ursachen zu gebrochenen Straßen und sonstigen Unregelmäßigkeiten beizubehalten. Solche Unregelmäßigkeiten, welche gegenwärtig oft mit großen Kosten beseitigt werden, sind ja geradezu notwendig. Ohne solche Unregelmäßigkeiten wird selbst bei schönster sonstiger Ausführung eine gewisse Steifigkeit im Effekt des Ganzen übrigbleiben, eine kalte Geschraubtheit. Außerdem sind es gerade sie, welche die leichte Orientierung im Straßengewirre ermöglichen, und selbst vom hygienischen Standpunkte könnten sie wärmstens empfohlen werden, denn die Krummziehung und Brechung der Straßen in den Altstädten ist es, welche dort die Stauung und Brechung der Windrichtungen bewirkt, so daß die stärksten Stürme mit voller Kraft nur über die Dächer hinwegfegen, während sie in den regulären Stadtteilen in höchst lästiger und auch

der Gesundheit schädlicher Weise durch die geraden Straßen hinstürmen. Man kann das zur Genüge überall beobachten, wo neue und alte Stadtteile nebeneinanderstehen, am besten vielleicht in dem mit Winden so sehr gesegneten Wien. Während man da bei mittlerer Luftströmung die alte innere Stadt ohne Belästigung durchqueren kann, wird man sofort von Staubwolken umhüllt, wenn man eine Neuanlage betritt.

An freien Plätzen, wo die von allen Seiten zugeführten Straßenmündungen auch die Winde von allen Seiten zusammenführen, kann man (wie am neuen Wiener Rathausplatz) fast das ganze Jahr hindurch die schönsten Windhosen beobachten, im Sommer als Staubsäule, im Winter als Schneehose. Das ist auch so eine löbliche Errungenschaft des modernen Städtebaues.

Von besonderem Einflusse auf die Windverteilung sind hoch über die Dächerebene hervorragende Gebäude, besonders die riesigen steilen Dächer gotischer Dome, an welchen sich die Winde brechen und deshalb in die Tiefe wühlen. Daher sind die engen Umgänge um solche Dome selten gänzlich windfrei. Vom Wiener Stephansdom besagt dies ein alter heiterer Spruch:

»Zu Wien der Stephansmünster Ist außen grau und innen finster.

Hast du ihn vorn gesehen,

So kannst du rückwärts gehen,

Dort siehst du ihn von hint,

Gestattet dir’s der Wind.«

Vielleicht wäre es gut, solche Kirchenbauten, bloß wegen der Winde, so zu situieren, daß sie mit dem Chorumgang der gewöhnlichen Windrichtung entgegengestellt werden, weil dann die Silhouette des abfallenden Chores und der hochragenden Türme eine gegen die Windrichtung in der Gesamtheit schief ansteigende Ebene darstellte, welche den Luftstrom mehr nach oben drücken würde als in die Tiefe, und weil das Langschiffdach wie ein umgekehrter Schiffskiel den Luftstrom durchschneiden würde.

Daß bei der Wahl der Straßenrichtungen sowohl die Himmelsgegenden als auch die gewöhnlichen Luftströmungen sorgsam zu beachten seien, führt schon Vitruv detailliert aus. Der hochweise moderne Stadtbau hat aber auch darauf natürlich ganz und gar vergessen, denn dieser scheint ein besonderes Recht darauf zu haben, alles so ungeschickt als es überhaupt denkbar ist, anzufassen.

Nach Beachtung aller der hier kurz angeführten Bedingungen würde die vorläufige Stadtplanskizze nun schon einzelne verbaute Gruppen aufweisen, einige größere Gartenkomplexe mit langen Häuserreihen ohne Unterbrechung, einige Hauptplätze von ganz bestimmter Form und Größe. Dazu wären dann erst die Hauptkommunikationslinien festzustellen, auch mit Berücksichtigung aller sonstigen Bedingungen, und hiemit wäre man endlich bei dem Standpunkte angelangt, welchen die Berliner Generalversammlung der Ingenieur- und Architektenverbände als Ausgangspunkt be-zeichnete.

Aber auch damit wäre die Arbeit erst halb getan, denn das Füllwerk zwischen den gewonnenen Hauptpunkten strebt, sich selbst überlassen, wie gezeigt, stets und überall dem Blocksystem zu. Auch hier würde also neuerdings ein fester Entschluß nötig sein, damit das gut angefangene Werk nicht von selbst wieder deg*eneriere. Es wäre eine fortgesetzte auch künstlerische Überwachung, eine ständige Inanspruchnahme künstlerischer Kräfte, sei es durch wiederholte Konkurrenzen im Laufe des Ausbaues oder in anderer Art, nötig*.

Etwaige Spezialkonkurrenzen für einzelne Plätze einer größeren Stadterweiterung könnten vorteilhaft mit der Konkurrenz um die an diesen Plätzen liegenden öffentlichen Bauten vereinigt werden, wodurch es vielleicht am besten gelänge, Plätze und Gebäude in wirkungsvollste Harmonie zu bringen, indem sie so tatsächlich aus einem Guß erstehen würden. Wenn der konkurrierende Baukünstler nicht an einen bestimmten Baublock gebunden ist, wie es derzeit meist der Fall, sondern sich frei bewegen kann, dann würden auch die

Bauten selbst an Mannigfaltigkeit und Leben gewinnen, während nach dem Blocksystem selbst auf unseren prächtigsten Monumentalbauten ein gewisser Alpdruck lastet. Die elementarste kubische Raumverteilung, die bei den barocken Meistern eine solche Fülle von Motiven aufweist, ist unter der Alleinherrschaft dieses unglückseligen Parzellierungssystems auf eine einzige Grundform zusammengeschrumpft, welche noch obendrein die langweiligste von allen ist, nämlich der Würfel.

Nur die Freiheit der Piatzgliederung könnte hier Leben und Bewegung in die architektonische Gesamtform bringen, und so wäre noch vieles fort und fort im Detail zu bedenken, damit eine glücklich begonnene Stadterweiterung nicht dennoch unglücklich endet. Eine Stadtanlage ist eben ein großes schwieriges Werk. So oft man die Geschichte einer berühmten alten Stadt nachsieht, kann man erkennen, welche ungeheure Summen geistigen Kapitals da investiert sind, die nun in Form der herrlichen Wirkung fort und fort Zinsen tragen. Bei näherem Zusehen gewahrt man, daß, wie im materiellen Leben, auch hier die Höhe der Zinsen im Verhältnisse steht zur Große des angelegten Kapitales und daß es auf eine geschickte Investierung des letzteren ankommt, wenn man die Zinsen einer guten Wirkung genießen will. Der Gedanke an die Höhe des geistigen Anlagekapitales bei irgend einem modernen Blockrastrum hat etwas geradezu Beschämendes. Blockorröße und Straßenbreite sind bereits meist durch irgend einen Sitzungsbeschluß festgesetzt. Danach aber kann der Parzellierungsplan des neuen Stadtteiles auch vom letzten Abschreiber oder Amtsdiener fertiggestellt werden, wenn man auf mehr weniger feine zeichnerische Ausführung kein Gewicht legt. Die künstlerischen Anlagewerte sind da tatsächlich gleich Null und somit auch nachträglich die Wirkung gleich Null und infolge davon wieder die Freude der Bewohner an ihrer Stadt gleich Null und somit in letzter Instanz auch die Anhänglichkeit an dieselbe, der Stolz auf dieselbe, mit einem Worte das Heimatsgefühl gleich Null, wie man es an den Bewohnern kunstloser, langweiliger

Neustädte tatsächlich beobachten kann. Von diesem Standpunkte angesehen, dürfte unserem vorwiegend materiell gesinnten Zeitalter die Wichtigkeit einer auch künstlerischen Ausgestaltung des Städtebaues vielleicht noch am ehesten begreiflich gemacht werden können. Über die auch nationalökonomische Wichtigkeit der schönen Künste ist ja schon viel geschrieben worden und sie wird gegenwärtig bereits allgemein zugestanden. Das ist wichtig, denn die rein ideale Bedeutung der Kunst als Selbstzweck, vielleicht sogar als höherer Zweck der Kulturbestrebungen und menschlichen Tätigkeit überhaupt, wird ja durchaus nicht allgemein zugegeben. Da aber der Kunst überhaupt auch ein sozialer und ökonomischer Wert innewohnt, so könnte es sein, daß selbst hartherzige Stadtökonomen finden dürften, es wäre am Ende nicht schlecht, auch einmal einige Summen am Wege der Kunstpflege bei Stadtanlagen in Heimatsgefühl, Lokalpatriotismus und eventuell auch in Fremdenverkehr umzusetzen.

Man kann die Stadtplanfrage von was immer für einer Seite her betrachten, so kommt man stets zu dem Schluß, daß die Sache in neuerer Zeit zu leichtfertig behandelt wurde. Es müßte viel mehr geistige Kraft daran gesetzt und besonders zu gunsten der vernachlässigten künstlerischen Seite auch wieder einmal etwas getan werden. Wenn irgendwie aber praktische Erfolge erzielt werden sollten, müßte man mit großer Energie und Ausdauer vorgehen, denn es handelt sich im Sinne einer künstlerischen Wiederbelebung des Städtebaues um nichts Geringeres, als um die vollständige Verwerfung der gegenwärtig herrschenden Methode, um die Verkehrung aller gegenwärtig üblichen Normen in ihr gerades Gegenteil.

Um die bisher einzeln vorgeführten widerstreitenden Momente alle in eins zusammenzufassen, sei noch an den Akt des Sehens überhaupt, an die physiologische Form erinnert, unter der die Raumwahrnehmungen, auf welchen alle architektonischen Effekte beruhen, zu Stande kommen.

Das Auge befindet sich im Mittelpunkte der Sehpyramide; die zu betrachtenden Objekte sind kreisförmig um dasselbe herum gelagert oder nähern sich mehr weniger dieser gegen den Beschauer konkaven Aufstellung. Das ist der perspektivische Grundgedanke in den zielbewußten Konzeptionen der barocken Meister und naturgemäß diejenige Form, in der allein die stärksten Effekte erzielt werden können, da nur so ein Maximum von räumlichen Objekten gleichzeitig überschaut und empfunden werden kann. Das gerade Gegenteil davon bietet der moderne Baublock.

In kürzester Form ausgedrückt, ist also die Forderung der Kunst: Konkavität und die Forderung der Bauplatzverwertung: Konvexität.

Abb. 101.

Das ist ein Widerstreit, wie er nicht entschiedener sein könnte. Die Forderung an einen guten Stadtplan wird aber sein, weder das eine noch das andere ausschließlich zur Geltung zu bringen, sondern, den in jedem einzelnen Falle gegebenen Umständen entsprechend, beide Extreme geschickt so zu vermitteln, daß ein Maximum der Gesamtwirkung in der Summe des ökonomischen und auch künstlerischen Erfolges erzielt wird.

Eines der allgemein anwendbaren Hilfsmittel, diese Versöhnung zu bewerkstelligen, wurde schon angegeben: nämlich der Kunstforderung bei den Hauptplätzen und Hauptstraßen in erster Linie den Vorrang zu gewähren, während zu gunsten der Ökonomie die Nebenpartien mehr dem System der Platzverwertung preisgegeben werden könnten. Es läßt

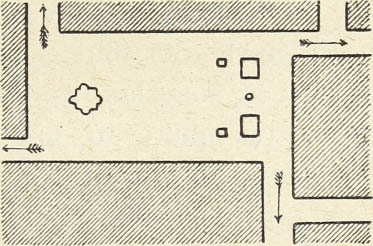

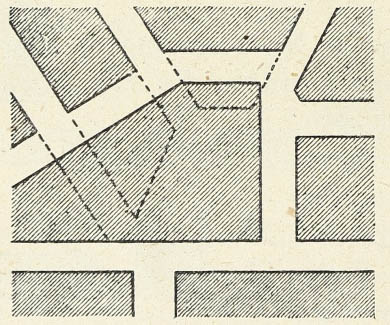

sich jedoch zeigen, daß eine reguläre Parzellierung sogar mit den entgegengesetzten Forderungen der Kunst noch bis zu einem gewissen Grad in Einklang gebracht werden kann. Um dies nachzuweisen, seien noch folgende Planskizzen erörtert: Abb. 101 stellt die Situierung eines Kirchenbaues nach barocken Mustern (etwa wie die von Abb. 102) dar. Die Kirche (a) ist eingebaut, wodurch ein Kirchenplatz von dreiseitig geschlossener Form mit geeigneten Stellen (g und h) für Monumente oder Brunnen entsteht, auf den gegenüber der Kirche eine Straße, von etwa größerer Breite, mündet. Die Anbauten seien die folgenden: b der Pfarrhof, damit dieser samt Kanzleien mit der Sakristei in unmittelbarer Verbindung stehe; c eine Knabenschule, damit auch von hier aus die Kinder bei schlechtem Wetter unmittelbar in die Kirche gelangen können. Der große Hof d könnte als Turnplatz dienen und ist von der Kirche durch einen schmalen Manipulationshof mit hoher Mauer getrennt. Die andere Seite kann ebenso zu einer Mädchenschule (e) mit Kindergarten (f) verwendet werden. Die drei übrigen Parzellen (c', e' und i) könnten zu Miethäusern oder im Bedarfsfalle auch noch Schulzwecken verwendet werden. Die beiden Höfe (d und f) kann man auch mit Anpflanzungen von Efeu an der Gartenmauer, von Bäumen und Gesträuchen versehen und ebenso könnte gegenüber der rückwärtigen Kirchenfassade ein kleiner Platz oder eine nicht allzu lange Avenue mit Baumpflanzungen angeordnet werden. Es wurde in dieser Skizze

Abb. 102.

WIEN: Piaristenkirche und Platz.

Abb. 103.

absichtlich ein möglichst bescheidenes Beispiel gegeben, wie es etwa als Typus für einen Vorort geeignet wäre. Die Schönheit des ruhigen geschlossenen Kirchenplatzes, die bedeutenden Ersparungen beim Kirchenbau und dessen günstige Zugänglichkeit von Schule und Pfarrhof sind augenfällig. Eine ähnliche Anordnung könnte bei jeder kleinsten Dorfkirche getroffen werden, wo die Häufung des wenigen, was die kleine Gemeinde besitzt: Kirche, Pfarrhof, Schule, etwa noch ein Brunnen, eine Mariensäule oder ein kleines Denkmal nebst einer entsprechenden Baumpflanzung und Straßenführung, vereinigt werden könnte zu einer geschlossenen Gruppe mit gesteigerter Wirkung.

Bei größeren Stadtgemeinden liegt stets das Bedürfnis eines größeren Rathauses vor, mit dem ein Marktplatz mit Marktbrunnen, etwa andere Verwaltungsgebäude (Sparkasse, Leihhaus, städtisches Museum, Markthallen, Depots etc.) noch in Verbindung stehen. Daraus entwickelt sich ein großer Baukörper, der in zahlreiche Trakte zerlegt werden muß. Nach dem üblichen Blocksystem wird nun im Parzellierungsplan ein hinreichend großer, nahezu quadratischer Raum hiefür bestimmt. Bei dieser von vornherein ungünstigen Annahme bleibt dem Architekten nichts anderes übrig, als die Anlage mehrerer Höfe im Innern, während das Äußere des Gebäudes einen würfelförmigen Klotz darstellt, von vier nahezu gleichen Fassaden von gleicher Höhe, von denen man immer nur eine nach der andern, nach längerem Spaziergang um die Ecke herum, ansehen kann, so daß eine gleichzeitige Gesamtwirkung des ganzen Aufwandes, also ein Maximum des Effektes bei einem Minimum von Kosten, nicht erzielt werden kann. Würde dem Architekten bei Verfassung des Planes auch die Projektierung des Platzes und seiner Umgebung eingeräumt, dann könnte die Sache von vornherein ganz anders angefaßt werden. Es könnten verschiedene, größere und kleinere Gebäude in Aussicht genommen werden, je nach den vorhandenen Bedürfnissen, und diese könnten nach dem perspektivischen Grundsatze der Konkavität so gruppiert werden, daß wirkungsvolle öffentliche Plätze an Stelle der menschenleeren, düsteren Innenhöfe entstünden. Die Kombination würde jedesmal eine andere werden unter verschiedenen Verhältnissen, und je mehr Freiheit man sich erlauben würde, desto malerischere Gruppierungen könnten erzielt werden. Will man sich absichtlich von der regelmäßigen Parzellierung nur sehr wenig entfernen, so läßt sich als einfaches Beispiel die Situationsskizze von Abb. 103 vorführen. Nach dieser wäre A das Hauptgebäude mit bequemer Auffahrtsrampe im Hintergrunde eines dreiseitig geschlossenen Platzes (I) mit zwei Monumenten, Flaggenständern oder großen Gaskandelabern zu beiden Seiten. B und C wären Nebengebäude, die bei a und b durch Gänge über Durchfahrtsbogen mit dem Hauptgebäude in Verbindung stehen. So entstünde ein prächtiger, stilistisch einheitlich umrahmter Platz und eine möglichste Ausnützung der Monumentalfassaden, deren drei auf einmal überblickt werden könnten, während je zwei rückwärtige Fassaden die kleineren Plätze II und III beherrschen würden und noch die kleineren Nebenplätze IV, V und VI einen Anteil von je einer Fassade bekämen, während nach dem Blocksystem alle diese Fassaden von besserer monumentalerer Ausstattung in den Höfen versteckt blieben, wo sie niemand sieht. Jeder dieser zahlreichen Plätze könnte sein eigenes Gepräge erhalten; der Hauptplatz I könnte im Anschluß an die Torbogen a und b ringsherum mit Arkaden umgeben werden, die nun auch gehörig wirken würden, weil sie gesehen werden, ununterbrochen fortlaufen und in den Verkehrsrichtungen von II zu VI und III zu V liegend auch benützt würden. Die Plätze II und III könnten der eine durch einen Brunnen, der andere durch ein größeres Monument, jedes an anderer Stelle, verschieden in Effekt gesetzt werden. Die kleineren Plätze V und VI erhalten einen besonderen Charakter durch die dem durchgehenden Verkehr entrückten Ecken, welche sich vortrefflich für Restaurants oder Cafes mit vorgebauten Terrassen oder

zur Aufstellung hochragender Monumente (Votivsäulen)

(s. VI) eignen würden. Ganz besonders günstig wäre eine solche offene Auseinanderlegung des Baukomplexes für die Bautrakte einer größeren Universität, Akademie oder technischen Hochschule. Auf der einen Seite etwa das chemische Laboratorium und diverse Sammlungen, auf der andern Seite das anatomische Institut und überhaupt die medizinische Fakultät, in der Mitte das Hauptgebäude, das wäre bei noch weitergehender Freiheit in der Gruppierung für den Architekten doch gewiß eine weit dankbarere Aufgabe als die, alles in einen ungefügen Bauwürfel ohne erheblichen Risaliten einzwängen zu müssen.

Abb. 104.

Noch ein Beispiel sei gestattet: die Situierung eines

Theaters. Diese Bauwerke sollen freistehen wegen der Feuersgefahr. Wendet man aber auf sie das im modernen Stadtbau allerdings ausgestorbene Hilfsmittel der Torbogen oder Arkaden an, so kann man auch einen Theaterbau in eine geschlossene Platzwand einfügen. Diese Torbogentrakte könnten in einem oder zwei oberen Stockwerken Gänge enthalten, welche sich sehr gut zu Rettungsausgängen verwenden ließen, und wenn sie ganz aus feuerfestem Materiale hergestellt sind, würden sie nicht nur keine Gefahr in sich schließen, sondern deren oberste, etwa mit Steinplatten gedeckte Terrasse würde sogar eine erwünschte Operationsbasis für die Feuerwehren abgeben. In diesem Sinne die Grundsätze der Alten auf moderne Verhältnisse angewendet, ergäbe sich die typische Situation von Abb. 104. Der etwa vortretende Rundbau a des Zuschauerraumes verlangt das Zurücktreten des Gebäudes von dem Hauptplatz I, woraus sich auch das Zurücktreten der Torbogen b und c sowie die Situierung der Kandelaber d und e als auch des Monumentes g oder des Brunnens f ergibt. Die rückwärtige Fassade könnte als willkommene monumentalere Wand für den Platz II verwendet werden, und die bedeutenden Straßenverbreiterungen III und IV mit den Auffahrtsrampen bieten den geeigneten Platz für die erforderlichen Wagenstände, ohne daß durch diese einer der Hauptplätze verunziert würde.

Alle diese einfachen Typen sind, wie gesagt, absichtlich einer modernen regulären Parzellierung möglichst nahe angepaßt, um zu zeigen, daß die Geschlossenheit der Plätze und sonstige künstlerische Forderungen nicht allzu große Vorbereitungen oder unerschwingliche Opfer verursachen würden. Es brauchten eigentlich nur etwas umfangreichere Flächen für solche spätere Anlagen frei zu bleiben bei etwas günstigerer Straßenführung als sie das Rechtecksystem bietet. Auch das für alle Fälle vorzubereiten, wäre nicht schwierig, denn im wesentlichen läuft diese Forderung darauf hinaus (wie die Abb. 102 bis 104 zeigen), daß die Straßenmündungen an den Ecken der Plätze sich

Abb. 105.

WIEN: Neuer Markt.

Abb. 106.

Abb. 107.

nicht kreuzen, sondern wie in Abb. 105 nach verschiedenen Richtungen auslaufen. Nach diesem guten alten Muster wäre als Typus kleinerer Plätze überhaupt die Form von Abb. 106

anzunehmen in bezug auf Straßenmündung und Aufstellung von Monumenten oder Brunnen; nach dieser Methode könnte eine Blockparzellierung sogar durchgeführt werden, was Abb. 107 auf den ersten Blick erkennen läßt, und diese Abänderung des Rechtecksytems würde sogar dem früher schon

(Seite 104) nachgewiesenen Vorteil der Zerteilung des Verkehres auf nur je eine Straßenmündung entsprechen. Kein gröberer Verstoß könnte aber dabei gedacht werden, als wenn es jemandem einfiele, dieses Parzellierungsdetail wieder zur starren Regel für einen ganzen Stadtteil zu erheben. Gerade die endlose Wiederholung ein und derselben Parzellierungsform wäre ja grundsätzlich zu vermeiden, denn der ofte fabriksmäßige Abklatsch derselben Straßenführung, gleichgültig welcher, ist ja an sich langweilig und für die Empfindung unerträglich. Es müßte in die Führung der Straßenzüge absichtlich

eine möglichste Mannigfaltigkeit gebracht werden, und auch die Form von Abb. 107 dürfte nur hie und da, etwa gerade dort in Verwendung genommen werden, wo eben später einmal ein Komplex von Monumentalbauten mit wichtigeren Stadtplätzen entstehen soll. Selbst die Ungebundenheit der Villenviertel wird

Abb. 108.

Abb. 109.

langweilig bei allzu großer Ausdehnung.

Nur in einem einzigen Falle wird es unerläßlich, eine

Zerteilung des Verkehres zu erzwingen, nämlich dort, wo mehrere Straßen (wie in Abb. 108) in einem Knotenpunkt zusammenlaufen, was unter allen Umständen einen sowohl für den Anblick als auch für den Verkehr schlechten Platz gäbe. Diese Lieblingsform moderner Stadtanlagen müßte

überall ausgetilgt werden, wo immer sie sich als Nebenprodukt der Parzellierung ergibt. Die Methode, einen solchen Zwickelplatz wegzubringen, ergibt sich leicht. Man braucht nur einen unregelmäßigen Bauplatz, wie in Abb. 109, an Stelle des unregelmäßigen Platzes zu setzen. Hiedurch befolgt man einfach die weise Regel der Alten, nämlich alle störenden Unregelmäßigkeiten in das Unsichtbare, d. i. in die verbauten Parzellen und innerhalb dieser wieder in die Mauern zu verlegen, wodurch das Unregelmäßige tatsächlich vernichtet wird.

Die Detaillösung einer solchen Stelle würde sich in jedem einzelnen Falle anders gestalten. Falls eine oder zwei Hauptverkehrsrichtungen hier durchgehen, müßten diese beibehalten werden, und nur die nebensächlichen Straßenmündungen wären wegzubringen. Auch durch Ablenken, Beugen, Brechen oder Krummziehen der Straßen, welche hier zusammenlaufen, könnte die bedenkliche Stelle vermieden werden, und es gäbe dies eine erwünschte Motivierung von Unregelmäßigkeiten im Straßenplane, die ja mit allen Mitteln festgehalten werden sollten zur Bekämpfung der nüchternen Regelmäßigkeit, die beim Reißbrettkonzipieren ohnehin jederzeit überhand zu nehmen droht. Unter Umständen wäre aber gerade an einem solchen Knotenpunkt die Anlage eines öffentlichen Gartens mit ringsum laufendem Häuserrand angezeigt.

Durch die ganze Untersuchung zeigt sich wohl hinlänglich, daß es durchaus nicht nötig wäre, moderne Stadtpläne derart schablonenmäßig zu entwerfen, wie es gebräuchlich, daß es durchaus nicht nötig wäre, auf alle Schönheiten der Kunst, auf alle Errungenschaften der Vergangenheit hiebei zu verzichten. Es ist nicht wahr, daß der moderne Verkehr uns dazu zwingt; es ist nicht wahr, daß die hygienischen Forderungen uns dazu nötigen; es ist einfach Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit und Mangel an gutem Willen, welche uns moderne Stadtbewohner dazu verurteilten, lebenslänglich in formlosen Massenquartieren den geisttötenden Anblick

ewig gleicher Miethausblöcke, ewig gleicher Straßenfluchten zu ertragen. Freilich ist es wahr, daß die milde Macht der Gewohnheit dagegen abstumpft, man erwäge aber den Eindruck, den unsere Sinne nach der Heimkehr aus Venedig oder Florenz empfangen, wie schmerzlich uns da diese schale Modernität angreift. Vielleicht ist dies eine der innersten Ursachen, warum der glückliche Bewohner dieser künstlerisch so herrlich ausgebildeten Städte nicht das Bedürfnis hat, dieselben zu verlassen, während wir jährlich wenigstens auf einige Wochen in die Natur hinaus flüchten, um die Stadt wieder ein Jahr lang ertragen zu können.

Es geschah dies unter dem Eindrucke eines vom Autor am 28. Jänner im Ingenieur- und Architektenverein über Platzanlagen und Monumentaufstellungen gehaltenen Vortrages, in dem die Gründe und historischen Beispiele für Aufstellung an den Rändern und gegen die Meinung, daß nur die Mitte der Plätze hiezu geeignet sei, beinahe allgemeine Zustimmung fanden.

Siehe »Deutsche Bauzeitung« 1874.

In dem hier angezogenen Beispiele müsse vor allem eine baulich ununterbrochene Verbindung mit der Altstadt gesucht werden um jeden Preis und dann, nach größerer Steigerung des Donauverkehres, müßte in der Mitte des langgestreckten Verbauungsterrains ein entsprechendes Handelsviertel, stromaufwärts etwa ein Villenviertel, stromabwärts ein Fabriksort angelegt werden, und so lange dies alles nicht möglich ist, sollte lieber nichts geschehen, denn es liegt auch kein Bedürfnis dazu vor.