Abb. 81.

LYON: Place Louis XVI.

Moderne Systeme! —Jawohl! Streng systematisch alles anzufassen und nicht um Haaresbreite von der einmal aufgestellten Schablone abzuweichen, bis der Genius totgequält und alle lebensfreudige Empfindung im System erstickt ist, das ist das Zeichen unserer Zeit. Wir besitzen drei Hauptsysteme des Städtebaues und noch etliche Unterarten. Die Hauptsysteme sind: das Rechtecksystem, das Radialsystem und das Dreiecksystem. Die Unterarten sind meist Bastarde dieser drei. Vom künstlerischen Standpunkte aus geht uns die ganze Sippe gar nichts an, in deren Adern nicht ein einziger Blutstropfen von Kunst mehr enthalten ist. Das Ziel, welches bei allen dreien ausschließlich ins Auge gefaßt wird, ist die Regulierung des Straßennetzes. Die Absicht ist daher von vornherein eine rein technische. Ein Straßennetz dient immer nur der Kommunikation, niemals der Kunst, weil es niemals sinnlich aufgefaßt, niemals überschaut werden kann, außer am Plan. Daher konnte in allen bisherigen Erörterungen auch von Straßennetzen nicht die Rede sein; weder von dem des alten Athen oder Rom noch von dem Straßennetz Nürnbergs oder Venedigs. Das ist eben künstlerisch gleichgültig, weil unauffaßbar. Künstlerisch wichtig ist nur dasjenige, was überschaut, was gesehen werden kann; also die einzelne Straße, der einzelne Platz.

Aus dieser einfachen Erwägung geht hervor, daß unter gewissen Bedingungen alle künstlerischen Wirkungen mit jedem beliebigen Straßennetz in Verbindung gebracht werden könnten, nur dürfte keines derselben mit jener geradezu brutalen Rücksichtslosigkeit durchgeführt werden, wie dies in den Städten der neuen Welt dem genius loci entspricht und wie es leider vielfach auch bei uns Mode geworden ist. Sogar dem Rechtecksystem könnten künstlerisch vollendete Plätze und Straßen abgerungen werden, wenn der Verkehrstechniker nur zuweilen sich vom Künstler über die Achsel sehen und hie und da Zirkel und Reißschiene ein wenig verstellen ließe. Auch ein modus vivendi dürfte zwischen beiden gefunden werden können, falls nur die Geneigtheit dazu vorhanden wäre, denn der Künstler braucht für seine Zwecke nur wenige Hauptstraßen und Plätze, alles übrige mag er gerne dem Verkehr und den täglichen materiellen Bedürfnissen preisgeben. Die breite Masse der Wohnstätten sei der Arbeit gewidmet und hier mag die Stadt im Werktagskleide erscheinen, die wenigen Hauptplätze und Hauptstraßen sollten aber im Sonntagskleide erscheinen können zum Stolz und zur Freude der Bewohner, zur Erweckung des Heimatsgefühles, zur steten Heranbildung großer edler Empfindungen bei der heranwach-senden Jugend. Gerade so finden wir es in den alten Städten. Die überwiegende Menge der Seitengassen ist auch da nichts weniger als künstlerisch bedeutend. Nur der Lustreisende, in seinem behaglichen Ausnahmszustande, findet auch das schön, weil ihm eben alles gefällt. Bei kritischer Abwägung bleiben jedoch nur wenige Hauptstraßen und Hauptplätze in den Zentren der Städte übrig, auf welche die Alten mit weiser Ausnützung ihrer Mittel, in dichteren Massen häuften, was sie an öffentlichen Kunstwerken aufzubringen vermochten.

Hiedurch ist der Standpunkt gegeben, von dem aus die modernen Stadtbausysteme auf ihre künstlerische Eignung zu prüfen sind, d. h. lediglich auf die Möglichkeit eines Kompromisses hin, denn, daß alle Forderungen der Kunst sonst vom modernen Standtpunkte aus abgelehnt werden müßten, ist aus dem Vorausgegangenen wohl schon hinlänglich klar. Wer sich in diesem Sinne zum Anwalt der künstlerischen Seite anbietet, der muß auch entschlossen sein, zu zeigen, daß einerseits eine zwingende Notwendigkeit, vom reinen Verkehrsstandpunkt nicht um Haaresbreite abzuweichen, gänzlich mangelt und anderseits, daß die künstlerischen Forderungen nicht bedingungslos den Forderungen des modernen Lebens (Verkehr, Hygiene etc.) zuwiderlaufen. Das erstere zu zeigen, soll hier versucht werden, das zweite in den noch folgenden Absätzen.

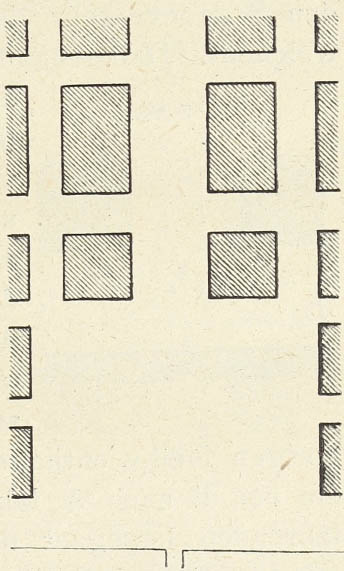

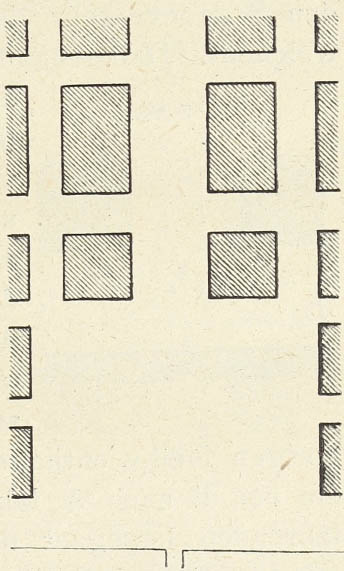

Das am häufigsten angewendete ist das Rechtecksystem (Abb. 81). Mit unerbittlicher Konsequenz und schon sehr früh durchgeführt wurde es zu Mannheim, dessen Plan genau einem Schachbrett gleicht, denn es besteht da nicht eine einzige Ausnahme von der dürren Regel, daß alle Straßen in zwei Lagen senkrecht aufeinanderstehen und jede schnurgerade nach beiden Seiten bis ins Grüne vor der Stadt hinaus verläuft. Der rechteckige Hausblock herrscht hier ausschließlich in solchem Maße, daß sogar Straßennamen für unnötig gehalten wurden und nur die Baublöcke nach der einen Richtung hin mit Buchstaben, nach der andern hin mit Ziffern benannt wurden. Hiemit war der letzte Rest alter Formen weggetilgt und blieb nichts mehr übrig, das an die Vorstellung, an die Phantasie sich wendete. Mannheim schreibt sich selbst die Erfindung dieses Systems zu. Volenti non fit injuria. Wer sich die Mühe nehmen wollte, all den Tadel, all den Hohn, der über diese Anlage in zahllosen Publikationen ausgeschüttet wurde, zu sammeln, der könnte Bände damit füllen. Demgegenüber schier unbegreiflich ist es, daß gerade dieses System sich die Welt erobern konnte. Wo immer ein neuer Stadtteil angelegt wird, kommt dieses System zur Anwendung, denn auch bei dem Radial- und Dreiecksystem werden wenigstens

Abb. 81.

LYON: Place Louis XVI.

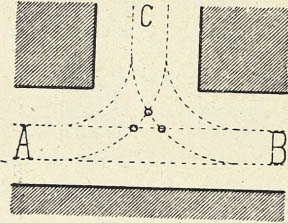

die kleineren Maschen des Straßennetzes danach ausgeteilt, so gut es geht. Es erscheint dies um so merkwürdiger, als gerade diese Anordnung vom Standpunkte des Verkehres selbst schon längst verworfen wurde, worüber Baumeister alles Einschlägige enthält. Außer den dort angeführten Übelständen soll hier nur noch einer angegeben werden, der, wie es scheint, bisher übersehen wurde, nämlich der Nachteil der Straßenkreuzung in bezug auf den Wagenverkehr. Zu diesem Zweck sei zunächst der Wagenverkehr bei nur einer einzigen Straßenmündung (Abb. 82) untersucht. Diese Abbildung stellt den Wagen verkehr dar unter der Annahme des Linksaus-weichens. Dabei kann ein von A nach C fahrender Wagen

einem andern begegnen, der von C nach A fährt oder von C nach B oder endlich von B nach A und von B nach C. Das sind vier Begegnungen. Ebenso entstehen vier andere Begegnungen mit einem Wagen, der von A nach B fährt. Mit Wagen, die von B nach A fahren, gibt es nur mehr zwei neue Begegnungen. Die beiden andern fallen weg, weil sie schon in der vorigen Reihe enthalten sind, denn es ist das gleiche, wenn ein von B nach A fahrender Wagen einem von A nach B fahrenden begegnet oder umgekehrt. Ebenso ergeben sich mit von B nach C fahrenden Wagen nur mehr zwei neue Begegnungen und mit Fahrrichtungen von C nach A und C nach B keine neuen Varianten mehr. Ohne Wiederholung sind also folgende zwölf Fälle möglich:

Abb. 82.

|

A B nach B A |

A C nach |

B A |

B A |

nach |

C A |

|

*A B -> B C |

A C -> |

B C |

B A |

C B | |

|

*A B -> C A |

A C -> |

C A |

*B C |

-> |

C A |

|

A B -> C B |

A C -> |

C B |

B C |

-> |

CB |

Wird jede dieser zwölf Begegnungen in Abb. 82 nach-gesehen, so sieht man leicht, daß die mit * bezeichneten Begegnungen solche sind, bei welchen sich die beiden Fahrbahnen durchschneiden, was also drei für den Verkehr bereits

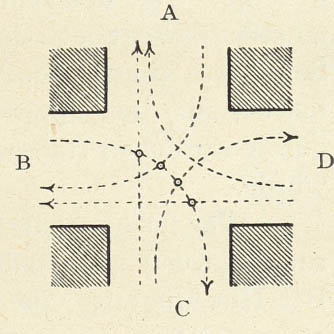

ungünstige Fälle ergibt, bei welchen unter Umständen eine Verkehrsstockung entsteht, indem der eine Wagen erst vorüber muß, bis der andere weiter kann. Drei solche mißliche Fälle, das mag noch angehen, weil bei nicht allzu regem Verkehr eine Stockung doch nur seltener Vorkommen wird. Dieses Einmünden von nur einer Straße in eine andere (meist breitere wichtigere) ist der gewöhnlichste Fall in den alten Städten und zugleich der denkbar vorteilhafteste für den Verkehr. Weit schlimmer stellt sich das Verhältnis bei sich kreuzenden Straßen. Die verschiedenen Begegnungen ohne Wiederholung hier ebenso aufgestellt und durchgesehen, ergibt schon 54 Begegnungen, worunter 16 Fälle von Fahrbahnkreuzungen Vorkommen. Also mehr als die fünffache Zahl von Kreuzungen oder möglichen Verkehrsstörungen. Die Bahn eines einzigen Wagens, der (s. Abb. 83) von A nach B fährt, wird von vier anderen Fahrbahnen durchschnitten und der von C nach D gehende Wagen stößt mit ihm in der Mitte senkrecht zusammen. Daher kommt es, daß an frequentierten solchen Kreuzungsstellen sogar das Schrittfahren angeordnet werden muß und jeder, der viel zu Wagen verkehrt ist, weiß, daß man in modernen Stadtteilen aus dem Schrittfahren oft gar nicht recht herauskommt, während man in den engen, vom Verkehr überfüllten Gassen der Altstadt ganz schön im Trab weiterkommt. Ganz natürlich, denn hier gibt es selten eine Straßenkreuzung und sogar einfache Straßenmündungen verhältnismäßig wenige. Noch mißlicher ist die Sache für Fußgänger. Diese müssen alle hundert Schritte das Trottoir verlassen, um schon wieder über eine Straße hinüberzugehen, wobei sie rechts und links nicht genug Achtung haben können auf die kreuz und quer daherkommenden Wagen. Es fehlt ihnen der natürliche Schutz der ununterbrochenen Häuserfront. In jeder Stadt, in der sich ein sogenannter Korso (Ver-

Abb. 83.

dauungsbummel) irgendwo entwickelt zeigt, kann man beobachten, wie sich derselbe unwillkürlich eine lange nicht wesentlich zerschnittene Häuserreihe als erwünschte Seitendeckung auswählte, da sonst das ganze Vergnügen durch das ewige Aufpassen auf den Kreuzungsverkehr verdorben wäre. Am deutlichsten ist das beim Wiener Ringstraßenkorso zu sehen. Von dem Gebäude der Gartenbaugesellschaft bis zur verlängerten Kärntnerstraße bewegt sich die dichte Menschenmenge nur auf der gegen die innere Stadt gelegenen Seite der Ringstraße, während die entgegengesetzte (im Sommer sogar angenehmere kühlere) Seite menschenleer ist. Woher kommt das? Nur daher, weil auf der gemiedenen südlichen Seite man den Schwarzenbergplatz durchqueren müßte und das ist unangenehm. Von der Kärntnerstraße an weiter bis zu den Hofmuseen bewegt sich der Korso aber plötzlich auf der anderen Seite der Ringstraße. Warum? Weil man sonst vor der Auffahrtsrampe des Operntheaters vorbei müßte, was neuerdings dem natürlichen Hange nach Seitendeckung nicht entsprechen würde.

Was für herrliche Verkehrsverhältnisse kommen aber erst zutage, wenn noch mehr als vier Straßenzüge zusammenlaufen. Bei Hinzufügung von nur noch einer Straßenmündung auf einen solchen Kreuzungspunkt steigt die Zahl der möglichen Wagenbegegnungen schon auf 160, also auf mehr als das Zehnfache des erstbesprochenen Falles und ebenso die Zahl der verkehrsstörenden Kreuzungen. Was soll man aber sagen zu Knotenpunkten des Verkehres, wo gar sechs und noch mehr Straßen von allen Seiten her zusammenlaufen wie in dem in Abb. 84 gegebenen Beispiele? Im Innern einer volkreichen Stadt hört sich da zu gewissen belebteren Tageszeiten die Möglichkeit eines ungestörten Verkehres tatsächlich auf und muß behördlich eingeschritten werden, was zunächst durch , Aufstellung eines Sicherheitswachmannes geschieht, welcher dann durch Kommandieren den Verkehr notdürftig in Fluß erhält. Für Fußgänger ist ein solcher Platz geradezu gefährlich und um da wenigstens der äußersten Not abzuhelfen,

wird in der Mitte durch einen runden Fleck Trottoir eine kleine Rettungsinsel geschaffen, in deren Zentrum als Leuchtturm in den brandenden Wogen des Wagenmeeres ein schöner schlanker Gaskandelaber emporragt. Diese Rettungsinsel mit der Gaslaterne ist vielleicht die großartigste und originellste Erfindung des modernen Städtebaues. Trotz allen diesen Sicherheitsvorkehrungen ist die Durchquerung nur rüstigen Personen zu raten und alte, gebrechliche wählen stets lieber einen größeren Umweg zu deren Vermeidung.

Das also sind die Erfolge eines Systems, das mit rücksichtsloser Verwerfung aller künstlerischen Tradition lediglich Fragen des Verkehres allein im Auge behielt und solche Undinge von Straßenknoten nennt man Platz, wo alles vermieden ist, was den Charakter eines Platzes ausmacht, und alles gehäuft erscheint, was unpraktisch und unschön zugleich ist. Das sind die Folgen des Entwerfens nach Verkehrsrichtungen, statt, wie es sein sollte, nach Plätzen und Straßen.

Abb. 84.

KASSEL:

In der Kölnerstraße.

Bei Anwendung des Rechtecksystems ergeben sich solche Knotenpunkte überall dort, wo Terrainschwierigkeiten oder der Anschluß an Vorhandenes zu Drehungen oder Brüchen des schachbrettartigen Musters zwingt, wobei noch obendrein dreieckige sogenannte Plätze entstehen, wie die in Abb. 78, 79 und 80. Noch häufiger kommen sie vor bei Anwendung des Zentralsystems oder bei gemischten Systemen (s. Abb. 85). Der Stolz neuer Anlagen werden sie aber vollends bei vollständig regulärer Ausgestaltung in Kreisform (Abb. 86) oder im Achteck, wie die Piazza Emanuele zu Turin. An nichts kann man die Verflüchtigung aller künstlerischen Empfindung und Tradition so deutlich wahrnehmen. Am Plane nimmt sich ein solcher Platz allerdings ganz fein regelmäßig aus, aber was ist der Erfolg in Wirklichkeit? Das Hinaussehen nach den Straßenfluchten, was die Alten künstlich vermieden haben, ist hier zu einem Maximum gesteigert. Der Knotenpunkt des

Verkehres ist auch ein Knotenpunkt aller Visuren. Beim Rundgang um den Platz hat man immer dasselbe Bild vor sich, so daß man nie weiß, wo man eigentlich steht. Als Fremder darf man sich auf einem solchen sinnverwirrenden Karussellplatz nur ein einzigesmal umdrehen und man hat sofort alle Orientierung verloren. Zu Palermo auf der Piazza Vigliena (Quatro Canti) wirkt nicht einmal die pompöse Ausstattung der vier Ecken, weil sie alle zu gleichförmig sind, und obwohl nur zwei Hauptstraßen sich auf diesem achteckigen Platze senkrecht schneiden, kann man doch häufig Fremde in eine der vier Straßenmündungen einbiegen sehen, um nach dem Straßennamen oder einem bekannten Haus sich umzusehen und dadurch die Orientierung wieder zu gewinnen. In Wirklichkeit ist damit nichts gewonnen als möglichster Mangel an Platzrichtung, an Mannigfaltigkeit der Ansichten und an Geltendmachung der Gebäude. Eine wunderliche Neigung der ALten, daß sie auf das alles Gewicht legten!

Die früheste Ausgestaltung fand diese Platzgattung samt Rettungsinsel mit Gaskandelaber oder säulenartigem Monument in Paris, obwohl gerade hier bei der letzten großen Stadtregulierung keines der genannten modernen Systeme zu strenger Durchführung kam, was teils in dem natürlichen Widerstande des Vorhandenen, teils in der Zähigkeit, mit der gerade hier gute alte Kunsttraditionen sich lebendig erhalten, seinen Grund hat. Das Verfahren ist daher in verschiedenen Stadtteilen ein verschiedenes gewesen und könnte noch am ehesten ein gewisser Rest barocker Kunsttradition als gemeinsamer Untergrund angegeben werden. Unverkennbar ist das Streben nach Perspektivwirkungen noch erhalten geblieben und wäre die breite im Hintergrunde durch ein Monumentalwerk abgeschlossene Avenue sonach etwa als Kern des Systems zu bezeichnen, dem sich das moderne Motiv der Ringstraße anschloß, während ein gewisses gewaltsames Ausräumen und Durchbrechen der alten engen Häusermassen durch die Verhältnisse bedingt war. Diese im großen Stile durchgeführte und aufsehenerregende Stadtregulierung verfehlte auch nicht, geradezu Mode zu machen, zunächst und am häufigsten in französischen größeren Städten.

Abb. 85.

LYON.

Abb. 86.

KASSEL: Königsplatz.

Als Beispiel des gewaltsamen Ausscheidens eines Platzes aus winkeligem Straßennetz sei die Place S. Michel zu Nimes (Abb. 87) angegeben. Auch die Place du Pont zu Lyon und andere ähnliche könnten noch genannt werden.

Abb. 87.

NIMES: P. S. Michel.

Diese Methode hat etwas an sich, das entfernt an die Radikalkur der Romregulierung unter Nero erinnert, obwohl weit zahmer, modern gemäßigt. Avenuen und Ringstraßen (Boulevards) wurden ausgebildet zu Marseille; zu Nimes (Cours Neuf, Boulevard du Grand Cours, Boulevard du Petit Cours); zu Lyon (Cours Napoleon); zu Avignon (Cours Bonaparte) und anderen Städten. In Italien heißen ähnliche breite Straßenanlagen mit mehrfachen Fahrbahnen und mit Alleen Corso oder Largo. Breite Ringstraßen entstanden, meist an Stelle aufgelassener Festungsgürtel, zu Wien, Hamburg, München, Leipzig, Breslau, Bremen, Hannover; zu Prag zwischen Altstadt und Neustadt; zu Antwerpen; als Fünfeck zu Würzburg (Juliuspromenade, Hofpromenade etc.) und anderwärts. Sehr alt und vielfach selbständig entwickelt findet sich das Motiv der Avenue z. B. in der Langgasse zu Danzig; der Breiten Gasse zu Weimar; der Kaiserstraße zu Freiburg; der Maximilianstraße zu Augsburg; Unter den Linden zu Berlin. Ganz den Charakter einer solchen breiteren, auf Fernsicht

berechneten Avenue trägt die Jägerzeile in Wien und der Graben daselbst wird nach vollendeter Regulierung aus einem Platz in eine solche übergeführt sein.

Das sind Formen des modernen Stadtbaues mit noch künstlerischer Wirkung, und zwar im Sinne der Barocke.

Sobald aber das geometrische Muster und der Häuserblock wieder dominiert, hat die Kunst zu schweigen. Die Modernisierungen von Gotha, Darmstadt, Düsseldorf, der fächerförmige Plan von Karlsruhe und anderes sind Beispiele dazu. Wie wenig bei solchen Stadterweiterungen gerade der Verkehr eine naturgemäße Berücksichtigung fand, obwohl angeblich alles darauf abzielen sollte, zeigt unwiderleglich die öde Menschenleere so vieler moderner Riesenplätze und Straßen im Gegensatze zu dem Gedränge in den engen Gassen der Altstädte: die Ludwigstraße in München, der Rathausplatz in Wien. An der Peripherie der Städte werden neue breite Straßen an gesetzt, wo sich ein dichter Verkehr niemals entwickeln kann, das alte Stadtzentrum bleibt auf unabsehbare Zeit eng.

Es möge das genügen als Beweis, daß die Vertretung des bloßen Verkehrsstandpunktes mit ihren dermaligen Erfolgen wohl zu schwach bestellt ist, um mit Berechtigung die Hilfe der Kunst, die Lehren der Geschichte, die großen Traditionen des Städtebaues als null und nichtig in den Wind schlagen zu dürfen.

Die Erwähnung noch eines wichtigen Motives moderner Anlagen sei aber an dieser Stelle noch gestattet. Es sind damit die Alleen und Gärten gemeint. Ohne allen Zweifel enthalten diese einen wichtigen hygienischen Faktor. Ebenso unbestritten ist der Reiz landschaftlicher Schönheiten inmitten einer großen Stadt und die unter Umständen vortreffliche Kontrastwirkung von Baumgruppen und Architekturen. Es fragt sich aber, ob auch das wieder am rechten Fleck angewendet wird. Vom rein hygienischen Standpunkt scheint die Antwort sehr leicht. Je mehr Grünes, desto besser, damit ist alles gesagt. Nicht so vom künstlerischen Standpunkt, denn

da handelt es sich noch vielmehr darum, wo und wie das Grüne angewendet wird. Die häufigste und glücklichste Anwendung findet es in den eigenen Villenvierteln moderner Städte, wie in dem mit Recht berühmten Villengürtel von Frankfurt a. M., der Cottageanlage zu Währing in Wien; ähnlichen Angliederungen an die alte Stadt zu Dresden und anderwärts; sowie den obligaten Villenvierteln aller Kurorte: Wiesbaden, Nizza etc.

Je mehr sich die Landschaftsmotive aber dem Zentrum einer großen Stadt nähern, besonders den mächtigen Monumentalbauten, desto schwieriger wird es, eine allgemein befriedigende, auch künstlerisch tadelfreie Lösung zu finden. So wie die modern naturalistische Landschaftsmalerei für monumentale Zwecke sich nicht eignet, z. B. für Hintergründe großer mythologischer oder religiöser Darstellungen, für Monumentalbauten oder Kirchen, weil da notwendigerweise ein unangenehm berührender Stilkonflikt zwischen Realismus und Idealismus entsteht, der sich durch noch so geschickte Mache nicht beheben läßt, geradeso ruft das Vordringen des englischen Parks bis zu den monumentalen Hauptplätzen einer Stadt einen Konflikt hervor zwischen den Grundsätzen und Wirkungen des Naturalismus und der stilistischen Monumentalität. Nur das Gefühl dieses Konfliktes und die Absicht, ihn zu beseitigen, waren die treibenden Kräfte, welche den barocken Park mit seinen beschnittenen Bäumen hervorrufen; aber auch diese bereits architektonisch gemaßregelte Natur wurde von den Alten hauptsächlich nur bei Schloßbauten verwendet; die großen monumentalen Hauptplätze des Altertums, Mittelalters und der Renaissance sind ausschließlich Mittelpunkte der großen bildenden Kunst, vorwiegend der Architektur und Plastik. Wie störend vor solchen Werken die Anpflanzung von Bäumen, besonders der dürftigen kranken Ringstraßenalleen ist, kann man jeder Photographie derselben entnehmen. Alle zeigen uns Winteraufnahmen, damit das kostbare Bauwerk wenigstens zwischen den blattlosen Zweigen hindurch notdürftig zur Erscheinung kommt; häufig wird aber der Photographie eine zeichnerische Darstellung vorgezogen, damit auf derselben die störenden Bäume ganz wegbleiben können. Sollten sie da aus demselben Grunde nicht lieber auch in Wirklichkeit wegbleiben? Was bedeutet denn ein freier Platz als Visurraum noch, wenn er mit Laubwerk verstopft ist?

Daraus folgt die Regel, daß Bäume kein Visurhindernis sein sollten, und diese Regel erzwingt sich ganz von selbst wieder das Zurückgreifen auf das barocke Muster.

Eine durchgängige Befolgung dieser rein künstlerischen Forderung ist unmöglich, denn sie würde beim modernen Stadtbau mit der Vernichtung fast aller- Baumpflanzungen enden. Geradeso wie für Monumente haben wir keinen rechten Platz für Bäume. Die Ursache des Übels ist in beiden Fällen die gleiche, nämlich der moderne Häuserblock. Es ist oft geradezu erstaunlich, wie viele herzerfreuende kleine Gärten man in alten Städten im Innern der Hausparzellen findet, von deren Bestand man vor dem Betreten der Höfe und Hintertrakte keine Ahnung hatte. Welch ein Unterschied zwischen diesen kleinen Hausgärten und den meisten unserer öffentlichen Anlagen! Der alte Hausgarten, gewöhnlich noch von mehreren anstoßenden Gärten begrenzt und alle zusammen ringsherum durch hohe Häuserfronten vor dem Wind und Staub der Straßen geschützt, bietet wahrhaft erquickende Frische und insoweit reine, staubfreie Luft, als dies überhaupt in der Großstadt möglich ist. Er ist ein wirklicher Erholungsgarten für den Besitzer und eine Wohltat für alle umliegenden Hofwohnungen, welchen von hier aus bessere Luft, freies Licht und angenehme Aussicht ins Grüne gewährt wird. Das Hofzimmer eines modernen Häuserblockes mit der Aussicht in enge, düstere, finstere und oft genug übelriechende Höfe voll stagnierender Luft, so daß die Fenster geschlossen bleiben müssen, ist dagegen ein Kerkerlokal unerfreulichster Art, das alle Mieter abschreckt und die Nachfrage nach Gassenwohnungen steigert, sehr zum Nachteile unserer Bauanlagen. Der moderne öffentliche Garten, rings von offenen Straßen eingesäumt, ist Wind und Wetter preisgegeben und mit Straßenstaub überschüttet, wenn nicht riesige Dimensionen dies verhindern. So kommt es, daß alle diese freiliegenden modernen Gartenanlagen ihren hygienischen Zweck ganz verfehlen und besonders zur heißen Sommerszeit wegen Staub und Hitze vom Publikum geradezu gemieden werden.

Die Ursache ist wieder das leidige Blocksystem, denn auch Gärten sollten nach dem Muster der Alten ebenso wie Gebäude und Monumente nicht in der Mitte leerer Räume freistehen, sondern eingebaut werden. Als Beispiel einer solchen zweckwidrigen Baumpflanzung sei der Platz hinter der neuen Börse zu Wien genannt. Vom hygienischen Standpunkte ist es zuverlässig ganz gleichgültig, ob diese paar Bäume dastehen oder nicht, denn sie gewähren weder Schatten noch Erfrischung, vielmehr können sie wegen Staub . und Hitze selbst nur mit Mühe gegen das Absterben verteidigt werden; nur den Anblick des Börsegebäudes zu vereiteln, das gelingt ihnen doch. Wäre es da nicht besser, an solchen Plätzen die nutzlos vergeudeten Kosten einer dürftigen Baumpflanzung zu sparen und dafür lieber geschlossene wirkliche Gärten zu errichten, welche um ihrer selbst willen vor allem nicht offen an der Straße liegen dürften? Überall, wo ehemalige zu Palästen gehörende Privatgärten der öffentlichen Nutznießung übergeben wurden, kann man sich überzeugen, daß solche vom Straßenverkehr abgelegene Gärten auch bei kleinerem Umfange ihren hygienischen Zweck voll und ganz erfüllen und daß hier auch der Pflanzenwuchs gedeiht. Bezeichnend für den geringen Nutzen zerstreuter offener Straßenpflanzungen, besonders von kümmerlich gedeihenden Alleen, ist gewiß der Umstand, daß sich selbst an heißen Sommertagen der Korso meist nicht in der Allee, sondern am Trottoir der Ringstraßen, Avenuen etc. bewegt. Der Hauptwert dürfte da in der Bespritzung der Blätterkronen liegen, weiche bei großer Hitze förmlich als Verdunstungs- und sonach Abkühlungsapparate anzusehen wären. Immerhin mag auch dieser kleine Nutzen groß genug sein, um Straßenpflanzungen zu veranlassen, wo immer sie durchführbar sind; vor monumentalen Gebäuden sollte die Baumreihe aber unterbrochen werden, denn hier ist zweifellos der ästhetische Nachteil viel bedeutender als der geringe hygienische Nutzen. Hier wäre zwischen zwei Übeln das kleinere zu wählen und die Baumreihe abzubrechen.

Der Zwiespalt zwischen alter und neuer Methode auch im Gebiete der Gartenkunst ermöglicht es nunmehr, alles in eins zusammenzufassen. Folgend der historischen Entwicklung aus der ursprünglich unzerschnittenen Straßenlinie, wie noch heute bei Dörfern, bleibt bei alten Städten die Geschlossenheit der Räume und Wirkungen der Ausgangspunkt aller Anordnungen. Die moderne Anlage folgt dem entgegengesetzten Streben des Zerschneidens in einzelne Blöcke: Häuserblock, Platzblock, Gartenblock, jeder ringsherum von Straßenfluchten begrenzt. Daher auch dieser allgewaltige Zug der Gewohnheit: alle Monumente in der Mitte eines leeren Raumes sehen zu wollen. Es ist System in dieser Verkehrtheit. Das Ideal solcher Anlagen ließe sich mathematisch definieren als das Streben nach einem Maximum an Straßenfluchten, und hiemit ist offenbar auch die formbildende Ursache des modernen Blocksystems bloßgelegt. Der Wert jedes Bauplatzes steigt mit der Größe seiner Straßenflucht. Ein Maximum des Bauplatzwertes bei einer Parzellierung wird daher erreicht, wenn der Umfang jedes Baublockes im Verhältnis zu seinem Flächeninhalt ein Maximum wird. Rein geometrisch wären daher kreisrunde Baublöcke die vorteilhaftesten, und zwar in derselben Gruppierung wie gleich große Kugeln am engsten zusammengeschoben werden können, nämlich sechs um eine mittlere herum. Bei Anordnung von geradlinigen, gleich breiten Straßen zwischen solchen Blöcken würden sich die Kreisflächen in reguläre Sechsecke verwandeln, wie bei derartigen Fliesenpflasterungen oder bei dem Zellenbau im Bienenstock. Man sollte es nicht für menschenmöglich halten, eine solche Idee von geradezu erdrückender Unschönheit, von geradezu beängstigender Nüchternheit und labyrinthartiger Vernichtung jeder Orientierung auch tatsächlich zur Ausführung zu bringen. Sogar dies Unglaubliche ist Wirklichkeit geworden, zu Chicago.

Das also ist der innerste Kern des Blocksystems! Dabei allerdings hat Kunst und Schönheit nichts mehr mitzureden.

Bis zu solcher äußersten Grenze zu gehen, ist in der alten Welt unmöglich, wo die Menschen die Schönheit und Behaglichkeit alter Städte kennen. Vieles von den Reizen derselben ist aber auch für uns bereits unwiderbringlich verloren, da es mit modernen Lebensbedingungen nicht mehr zusammenpaßt. Wollen wir aber dem Verhängnisse nicht freien Lauf lassen, sondern soviel als eben möglich von Kunstwert bei Stadtanlagen noch retten, so müssen wir uns darüber klar werden, was noch erhalten werden kann und was fallen gelassen werden muß. Dieser Untersuchung sei der nächste Absatz gewidmet.